為多層面探討慈善與生活、慈善與社會等諸多方面的問題,呼吁社會各界為慈善事業做貢獻,記者采訪了全國政協常務委員、中國道教協會會長任法融。

“道”與“善”:生命的最高境界

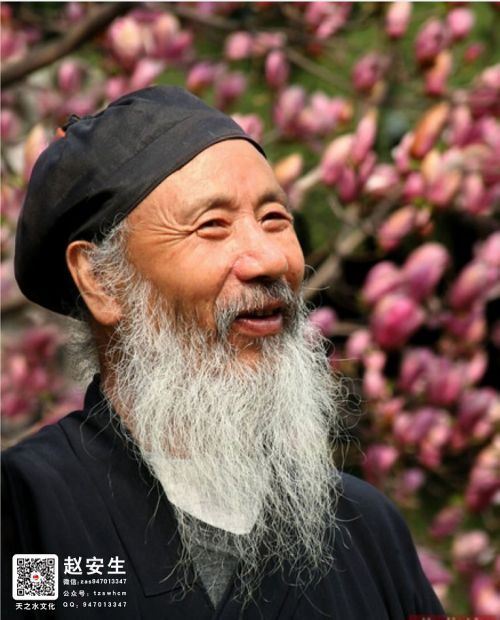

作為學養深厚、眾望所歸的大師,任法融出身于書香之家,多年來潛心研究黃老之學,樂善好施。在談到“慈善”與《道德經》的關系時,更是見解獨特。

任法融認為,中華文化博大精深,而五千年的道文化,對中華文化的發展與推動作用是非凡的。魯迅先生說:“中國的根底全在道教。”道教的基本經典是《道德經》,其中,曾多次論及“善”,并對“善”有絕好的詮釋。最經典的莫過于《道德經》第八章:“上善若水,水善利萬物而不爭。”意思是說,最善的事物莫過于水,水生育萬物、滋潤眾生而與物無爭,不求后報。在這一章,老子一口氣用了九個“善”字,這是對善的最完美解釋。

在任法融看來,人心總有私心雜念,七情六欲之煩惱,而水靜則清澈湛然,無色透明,無混無濁,可鑒萬物,若心靈之善淵。善是眾生之間有益相處,與人有益相處,以及與自然萬物的有益相處。說白了,就是“做好事,說好話,佑眾生”。

從秦開始,儒、釋、道三大文化就構成中華文化的主體。在尊重“道”這個概念的基礎上,又創立了“仁”、“德”和“善”等概念,這些概念雖然各自內涵豐富,但大體意義上殊途同歸。《道德經》第五十九章有語:“重積德,則無不克。”“積德”更多是指精神上的積蓄。“仁”、“德”和“善”都是把有益于人類社會發展作為境界,歷朝歷代都尊崇于此。儒家經典《大學》開篇第一句即是:“大學之道,在明明德,在親民,在止于至善。”赫然提及“道”、“德”、“善”,足見各家相通之處。

現在我們所倡導的幸福、健康、長壽、快樂等,都是和“德”與“善”不可脫離的。

任法融認為,人生在世“任何東西都不是自己的”。名譽錢財皆為身外之物,人不可沒有它們,但取之有道,得之有理,享之有量,不可貪之過甚。只有知道滿足,才不會遭辱身之禍;只有適可而止,才不會遭亡身之災,才可以平安無事而終其天年。

和諧:社會健康生存之路

“世界和諧才有人類和諧、家庭和諧與人生和諧。”在談到和諧與“善”的關系時,任法融如是說。

道是宇宙的根源、整體和運行法則,時間和空間是一個“太和”。那么道本身就是一個“太和”體,而“太和”本身就是一個“和”的體性,同時“太和”的作用就是“諧”。所以說,道家思想的核心就是和諧,這是和諧最原始的概念,構建和諧社會與《道德經》的智慧是自然相合的。

我們現在倡導“和諧社會”,是把中華民族的這種文化思想傳達給世界,對整個世界是有利的。大自然需要和諧,人類社會需要和諧,各行各業要平衡發展也需要和諧,夫妻要和諧,人們自身也需要和諧。這不僅是每個人,而且也是人類社會的最持久、最有生命力和活力的要素,乃至追求目標。《道德經》語:“天地相合,以降甘露,人莫之令而自均。”就是說天地不相交,陰陽不相合,大旱大澇必作,飄風驟雨必至,天災必來,萬物必殃;天地交,陰陽合,必降甘露,滋潤眾生,五谷豐登,萬民康樂。在修養方面,人若清凈無為,恬淡自然,無私無欲,心安理得,也將口內生津,亦如甘露,滋潤身心。

天地陰陽和諧才能降甘露,萬物才能得以滋潤,世界和諧才有人類和諧、家庭和諧與人生和諧。歷史上,但凡順應自然和社會發展規律的社會,人民就安居樂業,國家就風調雨順,國泰民安。

中國歷史最興盛的時期是“文景之治”、“貞觀之治”等,當時整個社會的最高狀態就是無為而治,是道法自然、愛護百姓,本質上就是一種和諧。

任法融認為,“和”是“道德”的屬性,儒家的中庸乃至一切平和,皆在于“和”。大道“和諧”的思想,正是解決當前自然界失衡、人類社會不安等諸多社會矛盾的濟世良方。

已有0人發表了評論