虞云國

19世紀的大英帝國正處于巔峰期,其旅行家、探險家與博物學家的足跡幾乎遍及全世界。最著名的當數(shù)達爾文啟發(fā)其進化論的環(huán)球航行,但被同行譽為“女性地理學家第一人”的伊莎貝拉·巴德(1831-1904),其行旅路線與中國有過交集,倒也值得關注。

伊莎貝拉以孱弱之身而遍歷諸洲,堪稱一位奇女子。她的旅行可分六期:第一期(1854-1866),首抵美國與加拿大;第二期(1872-1973),涉足澳大利亞、新西蘭、夏威夷群島與落基山脈;第三期(1878-1879),游歷日本,中國廣州、香港與馬來半島,經(jīng)西奈半島歸國;第四期(1889-1890),漫游印度、克什米爾、中國西藏西部、伊朗、兩河流域與奧斯曼土耳其;第五期(1894-1897),深度考察中國、朝鮮與日本;第六期(1900),以摩洛哥之行畫上休止符。

伊莎貝拉的探索之旅年代跨度長,地域范圍廣,考察對象有自然景觀,但更重人文內(nèi)容。她所著行紀與所攝影集多達15種,時至今日,這些行紀與攝影的歷史價值日益凸顯而備受重視。對伊莎貝拉及其著述,中國僅將其《揚子江流域及其腹地》改題譯作《1898:一個英國女人眼中的中國》(卓廉士、黃剛譯,湖北人民出版社,2007年),但真正的研究尚未起步。相比之下,日本學界的研究卻深入而堅實。京都大學金坂清則教授不僅將她的《日本奧地行紀》日譯詳注為四卷足本,以此榮膺日本翻譯出版文化獎,還譯出其與中國有關的兩部行紀,分別題為《中國奧地紀行》與《伊莎貝拉·伯德的遠東之旅》,前者即日譯足本《揚子江流域及其腹地》,后者所收伊莎貝拉的《中國寫真集》與《遠東的風景》,刊載了她當年拍攝的中國照片。

為了研究與翻譯伊莎貝拉的旅行記,作為人文歷史地理學者,金坂教授為重新發(fā)現(xiàn)前人探索之旅及其行紀的超人魅力與豐富內(nèi)涵,在世界各地踏勘伊莎貝拉的旅蹤,幾乎沿著她的各期旅行線重走了一遍。正是這種對研究對象持之以恒的癡迷執(zhí)著,讓其成為全日本研究伊莎貝拉的第一人。在重走前人之旅時,他拍攝了許多可與伊莎貝拉當年攝影相印證的作品。自2004年起的十余年間,他以自己與伊莎貝拉拍攝于同一行旅點的攝影作品為主體,輔以伊莎貝拉的個人影像、著述珍本與行旅路線圖等,在日本、英國、美國與中國各地舉辦了15場“探索之旅攝影展”,中國那場是2011年春季在上海師范大學博物館布展的。

去年,日本平凡社出版了“探索之旅攝影展”的影集《探索之旅:伊莎貝拉的行旅世界》。在日英文對照的腰封上,提示這冊“傳遞伊莎貝拉之旅及其行紀真正魅力的稀見攝影作品集”時,稱贊攝影者“沿著伊莎貝拉的行跡,超越時空,往來于今昔行旅之間”,“踏訪其足跡,佇足于同一地點,借助攝影,嘗試著疊印雙重旅行”。據(jù)著者自序,他之所以重走伊莎貝拉之旅,拍下這些照片,都在實踐自定的解讀前人行紀的原則:“閱讀行紀, 就是研讀其間記述的行旅,解讀其旅行者,判讀行經(jīng)的場所與地域,釋讀旅行的時代。”

這種重走前人探索之路的行旅,英語稱為“twin time travel”,日語直接用假名(ツイン·タイム·ドラベル)移譯。我在一篇書評里(見《從探索之旅到再驗之旅》,載2011年4月17日《東方早報·上海書評》),把這種田野作業(yè)式的行旅考察稱為“再驗之旅”。這種“再驗之旅”,新世紀以來日漸成為歷史人文地理研究的新取向之一,西方有莎拉·達爾文重走其曾祖達爾文的發(fā)現(xiàn)之旅,中國19世紀英國“女性地理學家第一人”伊莎貝拉·巴德的行旅路線與中國有過交集。她的行紀與攝影,從自然風貌到人文景觀,將行經(jīng)區(qū)域的各種特質(zhì)都真實地記錄在案,具有第一手的史料價值。而日本京都大學金坂清則教授在其“再驗之旅”中,以專業(yè)眼光拍攝下百年之后的實地景象,兩廂印證有歷史地理與攝影藝術的雙重意義。

則有重走玄奘取法之路與復原絲綢之路的科考活動。

后人發(fā)起這種“再驗之旅”,旨在以實地考察去充分體味與深入鑒證前人探索之旅的全部內(nèi)涵,這種內(nèi)涵的豐富性與現(xiàn)場感僅憑文獻閱讀往往是難以凸顯與感悟的。倘若前人的探索之旅僅有行紀類文獻傳世,后人的“再驗之旅”便只能以再歷現(xiàn)場進行印證,盡管再驗者也能借助攝影或攝像推測前人探索之旅的際遇境況,但因缺乏前人影像資料的有力佐證,總留有短板,重走玄奘之旅與復原絲綢之路,都有這種缺憾。但倘若前人的探索之旅有圖像或照片傳世,后人的再驗之旅中那些影像實錄就有了準確的參照物,這種同一地點上歷史與現(xiàn)實的形象對話,其今昔晤對的歷史感與再驗互鑒的精準度,是單純文獻閱讀不能同日而語的。

這部影集依次以伊莎貝拉的六期行旅為主體,在每期路線圖后,金坂清則與伊莎貝拉的攝影作品今昔對照,相映成趣,呈現(xiàn)出探索之旅與再驗之旅在同一旅點上景物風貌的“持續(xù)與變遷”。

不言而喻,對中國人而言,最感興趣的當然是伊莎貝拉第五期旅程中的長江腹地之行,尤其其中的四川之旅,因為宜昌以東的情況在晚清來華的西人行記中不乏記載。金坂教授在再驗伊莎貝拉中國旅蹤時,一路探尋前人探索之旅的遺跡留存,拍攝了許多可與伊莎貝拉《中國寫真集》《遠東的風景》互鑒對證的相片,從中頗可看出百余年來中國內(nèi)地的城郭依舊與滄桑變遷。限于篇幅,擇要對讀幾組攝影作品。

豫園九曲橋是上海地標性景物,伊莎貝拉有一段解說:“這座橋在水上經(jīng)九次曲折可以通到上海最有名的茶館湖心亭。這座茶館恐怕是中國最時髦的茶樓,成為官員與上流人群休憩的場所,然而在茶樓里完全看不到女性的身影。”對照2009年橋上男男女女自由隨性的鏡頭,及飛檐粉墻留白處已經(jīng)落成與正在興建的廣廈雄姿,我們能夠與金坂同樣“深切感受到伊莎貝拉的文字與照片所象征的一個世紀中中國社會的激變”。

影集中有一組三峽名勝比照作品。1897年,伊莎貝拉縱目所見:“在這一峽谷的入口夔門,橫亙著以燕尾石而聞名的黝黑光澤的方形巖石,以此將水道一分為二,其寬度一處為30米,另一側達60米。” 1998年,金坂船行至此,陡峰壁立,江水浩蕩,自然風貌似乎變化不大,但他卻以自己的作品為三峽唱起了哀歌:“自然與人類交織而成的風景,在2008年因三峽大壩而從地上消失。”揭示出人類外力的強制干預業(yè)已將波及自然景觀的存亡。

對今川西北阿壩藏羌地區(qū)的深入考察,在伊莎貝拉中國之行中最富歷史人文價值。百余年前,她從都江堰經(jīng)汶川一路歷經(jīng)坎坷,抵達當時的理番廳(今薛城鎮(zhèn)),西北至梭磨城,最遠抵達卓克基。2001年,金坂一行重走這一線路,他居高臨下拍攝了世界遺產(chǎn)二王廟與都江堰的全景鳥瞰,近景飛檐細部畢現(xiàn),遠景江城水墨暈染,層次推宕,古今交融,洵為攝影精品。

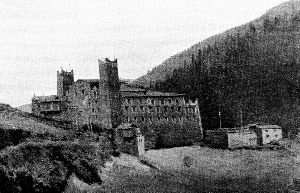

在薛城鎮(zhèn),金坂驚喜地找到了伊莎貝拉舊照中理番廳的古建筑,雖歷經(jīng)滄桑,卻古貌猶存。在當時伊莎貝拉的眼中:“這個理番廳有一座出色的衙門,因其正面沒有空闊的余地,便向上伸展。而山巖上有一座色彩靚麗的廟,盡管面向狹窄的街路,卻是一座無與倫比的廟宇。面臨街路的廟宇密匝匝敷設著精致的木雕,也有巨紋的淺浮雕。”金坂教授翻拍了這張舊照,提供給當?shù)兀M麨槟苄迯团f觀助一臂之力。

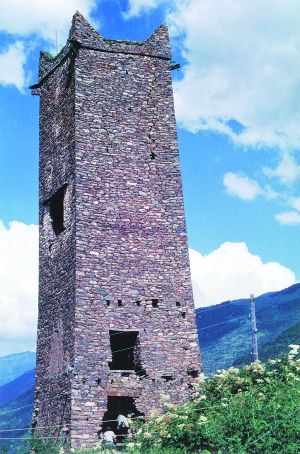

在馳名的梭磨城前,金坂與伊莎貝拉再次今昔對證。且看當年伊莎貝拉的觀感:“盡是巖石的高聳余脈半途交錯般地延伸著,在金黃色天宇的映照下變成了紫色,其盡頭有一座巨大城堡,擁有相對峙的兩座塔樓。這城堡是這片純凈土地的酋長梭磨(土司)居住的官寨。在下午的薄暮中,這真是充滿心馳神迷般魅力的地域。”在追思伊莎貝拉感慨時,金坂為這種“純石料堆壘技術的高超”而贊嘆不已。但在其作品中,原先相得益彰的兩座碉樓卻只剩一座兀然猶在,讓人憂慮,這道煢煢孑立的風景是否會因保護不力而終將蕩然無存。

作為學有素養(yǎng)的歷史人文地理學者,其行紀與攝影所捕捉某個瞬間的某個地點,盡管不能絕對排除個人偶然性因素,卻總存在著地域的本性與歷史的特質(zhì),從而呈現(xiàn)出本質(zhì)的因子。伊莎貝拉的行紀與攝影,從自然風貌到人文景觀,將行經(jīng)區(qū)域的各種特質(zhì)都真實地記錄在案,無可替代地具有第一手的史料價值。而再驗之旅中,在前者最具特色的行腳之地,金坂教授同樣以專業(yè)眼光拍攝下百年之后的實地景象,與伊莎貝拉的作品兩廂印證,既有今昔對比的地貌地理學與比較社會史的價值,與此同時,借助這些攝影作品,我們還能從美學維度上去感悟品鑒那些歷經(jīng)滄桑的美。當然,倘有后代學者繼續(xù)關注這一課題,這冊影集也將成為立此存照的形象資料,具有歷史地理與攝影藝術的雙重意義。■

來源: 東方早報

已有0人發(fā)表了評論