作者: 志康 來源: 中國經濟網

近日,媒體報道稱,舉世聞名的古埃及法老圖坦卡蒙的黃金面具由于博物館工作人員的不當操作遭受不可逆轉的損壞。這一消息傳得沸沸揚揚,引發全球關注。黃金面具是圖坦卡蒙大量陪葬品中最耀眼的一件,堪稱埃及國家博物館的“鎮館之寶”。埃及國家博物館后來承認,館內藏品、法老圖坦卡蒙黃金面具的胡須部分去年確實脫落且被重新粘回。不過,受邀評估面具受損情況的專家認為,損壞情況沒那么嚴重,可以修復。

文物是一個國家和民族的記憶,承載著無數先輩的心血和智慧。文物修復則包含很多學科和實用技術,是一項需要耗費大量時間、財力,耐心細致的工作。將散亂缺損的歷史碎片修補完整,“化腐朽為神奇”,可沒那么簡單。稍有不慎,文物恐將失去原有的歷史模樣和意義,“還原歷史”的初衷會瞬間化為泡影。正因為如此,從事這項工作的人必須是具備職業技能的專業人才。在一些國家,文物修復師絕非工人,而是掌握尖端技術的文物保護者。

歷史久遠的“拼圖游戲”

人類在歷史發展過程中遺留下來的遺物、遺跡,被稱為“文物”。它是人類寶貴的歷史文化遺產。然而,因地震、洪水、火山噴發、光輻射等自然因素,或是戰爭、盜墓、火災、不適當開發、隨意觸摸、涂刻等人為因素,文物不幸受損。宛如“拼圖游戲”的文物修復技術隨之誕生。

文物修復的歷史久遠。在古希臘與古羅馬,已經出現極為接近文物修復的東西。法國是世界上最早開展文物修復的國家之一,其歷史可追溯到16世紀。當時的國王弗朗索瓦一世熱衷于文學和藝術,被稱為“文藝之王”,他親自邀請意大利文藝復興三杰之一達·芬奇到法國進行藝術創作,同時承擔一些繪畫的清潔工作。17世紀后半葉到18世紀初期,隨著新畫布裱畫技術的出現,以及王室收藏藝術品數量的不斷增加,國王的首席畫師開始嘗試利用此項技術改變繪畫的尺寸。一些畫家和其他藝術家在創作之余承擔著王室藏品的清潔工作,藝術品的修復作為一項技能初露端倪。

1699年,畫家安東尼·帕耶被任命為有史以來第一個專職文物保管員,專門負責王室藏品的清潔工作,被視為法國文物修復師行業的開山鼻祖。1794年至1798年間,對外戰爭屢傳捷報的同時也為法國帶來大量來自歐洲其他國家的文物精品,需要集中進行修復和展示,盧浮宮博物館因此誕生,成為歐洲繪畫和雕塑修復的中心。

需耗費大量時間財力耐心

文物修復是一項需要耗費大量時間、財力,耐心細致的工作。

與金字塔并稱為世界古代“七大奇跡”之一的獅身人面像建于公元前2610年,代表著古埃及的太陽神,相傳是專門護衛古埃及哈夫拉金字塔和周圍陵墓的。由于日曬、風沙等自然因素的作用,石像的胸部、脖頸和左前腿遭強烈侵蝕。雖然最早的修復工作可追溯到公元前1400年,但前6次工程中技術與用料的失誤,使這個人類文明的瑰寶面臨倒塌的危險。1989年,埃及最高文物委員會與聯合國教科文組織聯合派出考古專家、文物修復師和雕塑家,利用最現代化的技術,使用12478塊仿古磚,耗資250萬美元,以拯救飽經風霜的“斯芬克斯”。最終,歷經10年,修復工程才全面竣工。

2006年,抽象派大師畢加索的作品《Le Rêve 》被他的擁有者史蒂夫·溫——一位美國拉斯維加斯賭場大亨、房地產發展商不慎損壞。此前他正想將這幅作品以1.39億美元的高價出售給對沖基金經理史蒂芬·科恩,曾有望成為史上最貴的藝術品。但史蒂夫·溫沒想到自己的右肘會不小心戳破畫作,造成一個兩英寸的破損。隨后,修復這幅畫作耗費9萬美元。

修復工作要求相當高,稍有不慎,文物恐將失去原有的歷史模樣和意義,“還原歷史”的初衷會瞬間化為泡影。《圣母、圣嬰和圣安妮》是達·芬奇已完成的杰作之一,長久以來它一直在盧浮宮博物館展出。該博物館委員會常想修復它在漫長歷史中形成的“瑕疵”。2009年,修復計劃終于付諸實施。然而,修復還未完成,兩位受邀前來參與此項任務的法國頂級藝術家就辭職不干了,因為他們覺得這個項目哪里是在修復,分明就是在破壞。兩位藝術家在辭職報告中表示自己被清潔畫作的過程“激怒”,因為“過度清潔”已經讓作品過亮,失去達·芬奇畫作原有的色調。果然,修復后不少觀眾也提出:與其說這是一幅畫,還不如說它是LED屏幕。

2012年,西班牙80歲老太塞希莉婭·希梅內斯偶然間發現博爾哈鎮教堂內有一幅19世紀畫家馬丁內斯所繪的《戴荊冠耶穌》。她非常喜歡這幅陳舊的壁畫,于是按照自己的意愿開始“修復工程”,最終造就了“藝術史上最大的修復災難”。希梅內斯并非有意和畫像過不去,她是虔誠的基督徒,只是對自己的“藝術天賦”過分自信,事后她懊悔不已。整場事件的結局出乎意料,事發后全世界的基督教徒和藝術發燒友紛至沓來,爭睹變成“猴子”的耶穌畫像。

修復人才掌握尖端技術

世界各個國家民族都有自己傳統的文物修復工藝,但大多局限于修補舊的損傷。到19世紀,隨著科學發展,化學、物理學、生物學等自然學科的理論和研究方法被應用于文物維護,在對文物材質檢測、分析的基礎上,進行材質質變機理的研究,然后根據文物的破損情況進行修復。

現今,文物修復是一門科學,包含很多學科和實用技術。在學科方面,有歷史學、考古學、博物館學、鑒定學、金石學、金屬工藝學、化學、美術鑒賞學等。在實用技術方面,有鈑金、鑄造、鎏金、油漆、陶瓷、造紙、電焊、石刻、色彩等。

正因為如此,文物修復工作需要的是具備職業技能的專業人才。一些國家不乏此類學校,要求相當嚴格。在文物保護和修復方面,意大利堪稱世界一流。意大利的羅馬文物修復學院作為世界上為數不多的幾個綜合性文物修復中心之一,其學生在校按專業分別由專家帶領上課和實習。學習內容包括藝術史、修復技術、化學、物理、自然科學、繪畫和雕刻技術,學制3年。在意大利的另一所文物專業職業學院,從業人員必須先取得藝術史或者物理、化學學科的合格證明,再去學習和申請文物保護專業的畢業證,拿到畢業證后還要經過考核才能擁有上崗證。

意大利自上世紀中葉開始在現代科技修復領域展開全力探索,非常注重理念更新和材料技術的開發研制,在科技保護方面一直保持著世界尖端水平。他們善于使用現代合成材料和技術,尤其是在化學清洗方面研究很深入,做到在保護文物的同時,盡可能地保護修復人員的健康和保護環境。對于意大利人來說,修復師絕非工人,而是掌握尖端技術的文物保護者。

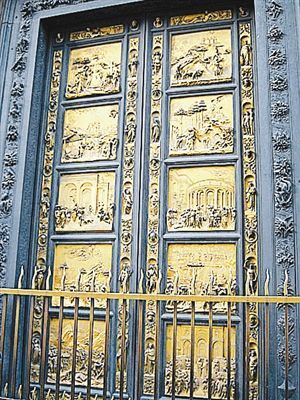

2012年9月,歷經27年的漫長修復后,意大利佛羅倫薩的“天堂之門”終于重新閃現出昔日的光輝。圣若望洗禮堂是佛羅倫薩市現存最古老的建筑之一,但丁等多位文藝復興領袖以及美第奇家族的成員均在此受洗。洗禮堂采用羅曼式建筑風格,3扇刻有浮雕的大門美輪美奐,是文藝復興時期著名的杰作。正門由雕刻大師洛倫佐·吉貝爾蒂創作于1426年至1456年,鍍金青銅門上分成10格,每個格子里描繪一個圣經故事。因為門上的浮雕精美絕倫、惟妙惟肖,藝術大師米開朗基羅曾贈予其“天堂之門”的美名。然而,這扇“天堂之門”在人間可謂歷經磨難。雖然它二戰期間躲過一劫,卻在1966年的洪水中被泡壞,其中6幅浮雕從門上脫落下來。漫長的修復過程自上世紀80年代開始。修復師使用調配好的化學制劑,來去除附著在其表面的油泥,且不能損毀其原本的黃金表面。隨后再用人工將“天堂之門”的所有細節上的損壞處進行修補。

已有0人發表了評論

您需要登錄后才可以評論,登錄| 注冊