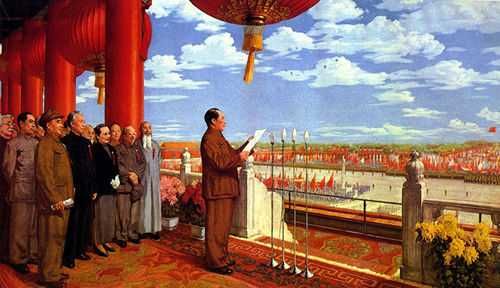

上世紀五十年代,如果你隨便問一個中國人知道油畫嗎?大抵的回答是:"噢,知道,就是 《開國大典》啊!"1953年9月27日,《人民日報》在頭版頭條發刊登油畫《開國大典》,這幅畫被大批出版后又被印制為年畫發售,并進入中小學課本。

然而幾乎是從畫作誕生起,在二十多年時間里,畫布上的人物就幾經刪除和添加,油畫本身則被再度復制和修改。這些修改折射出共和國幾十年的政治風云。《開國大典》不僅定格了1949年10月的那一天,更記錄了一段中國人無法回避的歷史。

2011年7月,改擴建后的國家博物館中廳,出現了兩幅《開國大典》油畫,其中一幅是"文革"后首次在公眾面前亮相。細心的人們會發現,兩幅畫上人物是不同的,名畫背后隱藏的故事又一次讓人久久回味。

突破資料限制大膽構圖

1951年初,為紀念中國共產黨成立30周年,中國革命博物館開始籌備建黨30周年繪畫展覽。經過幾個月征集,畫家們為這次展覽拿出了近百件繪畫作品,但結果并不令人滿意。當時博物館的負責人說:"作為國家級博物館所收藏的有關黨史的繪畫作品,沒有一件展現中華人民共和國成立的力作顯然是不合適的。"

1952年,革博決定委托中央美術學院組織完成一批表現新中國的油畫,其中巨幅油畫《開國大典》的創作任務交給了37歲的青年畫家、知名教授董希文。

董希文,浙江紹興人,專業美術院校出身,曾在敦煌臨摹壁畫三年。1949年初北平解放,董希文創作了水粉畫《北平入城式》,他也曾親眼目睹了開國大典的盛況。新中國第一次文代會上,他還受任為毛澤東、朱德畫像。繪制開國大典上的領導人群像,董希文是再合適不過的人選。

當時,董希文正帶著學生們在京郊石景山發電廠深入生活,邊寫生邊勞動。他受召回京,立刻投入創作,然而他發現所有照片和影像資料畫面中,領導人和群眾都沒有出現在一起。在他的想象中,《開國大典》應該是新中國開國領導與廣場群眾同在一個畫面的場景,于是他決定作一個大膽的嘗試。

董希文在一張明信片大小的紙上畫了一個草圖,畫面左邊是眾多國家領導人,右面則為布滿鮮花的廣場,這樣左實右虛的布局按一般構圖規律來看是有失平衡的,卻加大了領導人與廣場群眾一近一遠、一少一多的對比效果。

"這幅草圖試圖把天安門廣場的群眾場面和城樓上的國家領導人聯系在一起,我認為不這樣不足以表現新中國成立這一歷史事件的宏偉氣概……"董希文在給著名油畫家艾中信的信中這樣說。徐悲鴻、艾中信、江豐、吳作人、羅工柳等名家對這幅作品的構圖很是贊賞。

董希文還在草圖中大膽地將原本應該在毛澤東右前側的一個大紅柱子抽掉了,廣場頓顯闊大,為整個畫面增添了不小的氣勢。建筑大師梁思成看后,稱贊說:"畫面右方有一個柱子沒有畫上去……這在建筑學上是一個大錯誤,但是在繪畫藝術上卻是一個大成功。"

畫作將毛澤東加高一寸

為了集中精力創作,董希文在北京西總布胡同租了一個“創作室”。對于這個“創作室”,董希文的學生、著名女油畫家龐濤是這樣描述的:“那是一個狹窄的長條形樓房,樓下是賣醬油雜貨的鋪面。房間狹長得令人難以想象,面對2米多寬、4米多長的畫布,后退的進深僅有2米左右,后背緊貼墻壁,視域也不能將畫面盡收眼底,我們都十分驚奇,董先生是怎樣在如此糟糕的環境中完成這幅大畫的。”

為了節省時間,董希文常在畫室的椅子上過夜。由于房間太小,畫幅上接房頂,下貼地板,作畫時他一會兒爬上房頂,一會兒躺在地上。女兒董一沙說:“《開國大典》動筆以后,父親常常是沒日沒夜地畫。那時,他抽煙抽得很多,沒半天工夫,煙灰缸就滿滿的了。在他畫得入神的時候,喊他吃飯,都聽不見。”

董希文將西方油畫和敦煌壁畫的技巧結合起來,創造了中國風格油畫的先河。《開國大典》選擇了從天安門城樓向南看的角度,使得天安門廣場和大片碧藍的天空展現在觀眾面前。龐濤曾提到,在處理地毯時,董希文在油畫色中加進了少量的沙子,恰到好處地表現出物體的質感。

當《開國大典》已完成七、八成時,董希文的老友、著名油畫家艾中信等人去他的畫室參觀。討論中他們發現,原本身材高大的毛澤東,由于站立的位置居中靠前,在畫面上顯得不夠高。大家一致認為,毛澤東的形象不應受立足點造成的透視縮小的限制,有必要加高幾分。雖然加高不到一寸,但工程不小,為了使畫面不留痕跡,董希文用稀料謹慎地把原畫部分洗去,重新畫了一遍。

從開始創作到局部修改完畢,董希文用了不到三個月時間,長4米、寬2.3米的巨型油畫《開國大典》便創作完成了。畫面上,毛主席站在天安門城樓的中央,正在麥克風前莊嚴地宣讀《中華人民共和國中央人民政府公告》。背后站著各界代表,畫面中第一排領導人全是國家副主席,從左至右依次是:朱德、劉少奇、宋慶齡、李濟深、張瀾、高崗。

《開國大典》大膽地運用碧藍、大紅、金黃組成基調,用藍、棕、綠調和,天空畫得干凈利落,偌大一片面積都是一次涂好的。開國大典當日是個陰天,上午還下過雨,但董希文采用了“風和日麗”、“富麗堂皇”的效果來處理,從而傳達“莊嚴而熱烈的場面”。

1953年4月,中南海懷仁堂里布置了一場特殊的展覽,毛澤東等國家領導人第一次參觀董希文的這幅《開國大典》,也見到了這位了不起的年輕畫家。幾位國家領導人看到這幅畫時都很興奮。毛澤東還利用接見的間隔,兩次返回休息廳,仔細觀看畫展,并且稱贊:“是大國,是中國。”他自豪地說:“我們的畫拿到國際上去,別人是比不了我們的,因為我們有獨特的民族形式。”

抹掉高崗,沒有破壞構圖

這幅《開國大典》被陳列在中國革命博物館,然而僅僅三年后,就發生了“高饒事件”。作為國家副主席、政治局委員的高崗于1954年初被撤銷職務,8月自殺身亡,1955年3月被開除黨籍。革博隨即要求董希文修改《開國大典》,將位于畫面上第一排邊上的的高崗抹掉。為了不使畫面損壞,董希文在其他油畫上做了多次實驗后才動筆,刪掉了高崗的畫像。

這次改動對于整個畫面來說并沒有太大損害。董希文后來曾說:“這幅畫在構圖時,高崗就有擠在邊上的局促之感,去掉他對構圖倒有好處。”這一版的《開國大典》, 在1959年建國10周年之際,不僅被陳列在新建成的中國革命博物館里,而且被雕刻成紀念郵票,廣為流傳。

1957年,“反右”運動開始。當時毛澤東提倡用中國畫畫革命題材,董希文并不贊成,因為他是《開國大典》的作者,免遭被打成“右派”的厄運,但被罰以“留黨察看兩年”的嚴厲處分。他后來還為革命歷史博物館畫過長征、紅軍過草地,但都被認為調子灰暗,沒有展出。

刪掉劉少奇,補全董必武

《開國大典》中人物眾多,并不能一一完全展現,畫面上的董必武只有小半張臉。早在1953年懷仁堂畫展上,領袖們就曾開玩笑說,董老,畫家只要一筆,就可以把您勾掉。然而誰也沒有想到,時隔19年后,董必武的形象不僅沒有被抹掉,反而被描繪完整,說起來,這得“感謝”劉少奇。

“文化大革命”開始后,劉少奇成了黨內最大的“走資本主義道路的當權派”,被打倒。董希文也遭到打擊,并被下放干校。

1972年,當時中央文革小組為紀念毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》發表30周年而籌辦紀念美術展。革命博物館把董希文從干校調回北京,通知他在《開國大典》上去掉劉少奇。有人對董希文說,如果你這幅畫想掛在革命歷史博物館,就得把劉少奇改掉,否則就永遠掛不上了。

此時董希文已經身患癌癥晚期,手術后雖然情況尚好,但體力衰弱。這個修改工程很復雜,因為不是簡單地去掉一個人,而且要另外補上一個人,還要牽動旁邊的人。女兒董一沙回憶當時情形時說:“當時父親病痛難捱,但他心靈的痛楚則更為劇烈。為了減輕他的痛苦,哥哥要替他去改,他堅決不同意……”

董希文在兒子的陪伴下抱病來到博物館,讓兒子當“拐杖”撐著他作畫。他首先將一塊與劉少奇形象一樣大小的布覆蓋在畫布上,然后涂上稀料,這樣可以控制稀料外滲,盡量不去溶解破壞周邊的畫面,然后將劉少奇從畫布上刮去,重新做過底子后,在劉少奇的位置畫上了原本只有半張臉的董必武。

《開國大典》上沒有了劉少奇,董希文心中從此就多了一層牽掛。他說:“一個搞藝術的人對自己的作品要負責,要負責一千年……”他希望在有生之年親手將劉少奇恢復。當時,董希文的癌癥已到晚期,為能挨到這一天,他親手刻了“抗癌”、“百折不撓”等字樣的印章,鼓勵自己戰勝疾病。他對學生們說:“真希望再有20年……”但董希文最終沒能等到這一天的到來。

改掉林伯渠,復制第四稿

董希文用小刷子把劉少奇洗得干干凈凈,目的之一就是期望《開國大典》還能掛在革命歷史博物館。但結果這幅畫還是被取了下來放入博物館庫房。

刪掉畫上的劉少奇不久,執掌大權的中央文革小組,將下放在河北磁縣農村勞動的一些中央美院的著名教授調回北京, 任務是對一批五六十年代有影響的革命歷史畫進行“刷新備用”。

據董希文的學生、現中國美協主席、著名油畫家靳尚誼回憶,“刷新”《開國大典》的目的,是要改去立在周恩來身邊的林伯渠,原因主管部門沒有道明。后來人們推測,這件事的幕后推手是江青,因為在延安時期,林伯渠反對毛澤東與江青結婚,并搞了約法三章。

而這時的董希文病情已相當嚴重, 不得不住進醫院,改畫的任務已心有余而力不足了。于是靳尚誼被“請”出來,在董希文的原作上改掉林伯渠。靳尚誼一度陷入為難,為了尊重歷史與自己的老師,他靈活地提出了一個折中的方案,即由他和畫家趙域按原圖復制一幅《開國大典》。他們邊復制邊向病重的董希文請教,這是此畫的第四稿。

1973年1月8日,58歲的董希文帶著遺憾離世,這幅復制的《開國大典》還沒來得及和觀眾見面,“四人幫”就倒臺了。

二十多年后《開國大典》終恢復原貌

1978年,中國革命博物館舉辦黨史展覽,《開國大典》必須展出,而劉少奇此時已平反昭雪。本著實事求是、還歷史本來面目的原則,革博征得上級同意,決定將《開國大典》恢復原貌。但董希文的原作幾經改動,難以恢復原貌,家屬也不同意在原作上再改動。博物館只好委托著名畫家靳尚誼。當時靳尚誼忙于公務,便推薦了北京青年畫家閻振鐸、葉武林,他們在《開國大典》的復制品上畫上了劉少奇和高崗。

至此,《開國大典》終于恢復原貌,如今在國家博物館展覽廳里所展出的《開國大典》便是臨摹品,另一幅則是畫面上沒有劉少奇的《開國大典》。

今天,當人們在博物館里踱步于這兩幅歷經修改的特殊藝術品中間時,在欣賞藝術價值的同時,更多地,是品讀那個將藝術作為政治附屬品的特殊年代。

![]()

已有0人發表了評論