王德彥

以《藝概》等著作馳名的晚清著名學者劉熙載(1814—1881年)對中國詩文詞曲、書法等理論有著巨大影響,包括對海上書法的影響,然而,長期以來,無論是書法實踐還是書學理論,上海書法界并沒有給予劉熙載應有的地位。《東方早報·藝術評論》本期特刊發一些學者對此進行研究的文章。劉熙載寓滬十四年,正值以任伯年、吳昌碩領軍的“海派書畫”驟然興起;劉熙載主講龍門書院,寓居豫園地區,其《藝概·書概》就校刊行世于此時此地。

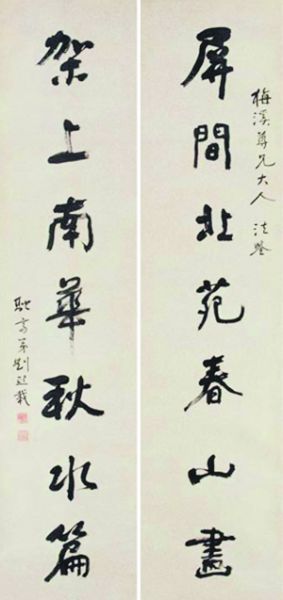

以《藝概》等著作馳名的晚清著名學者劉熙載(1813-1881)寓滬十四年(1867-1880),正值“同光中興”時期(1862-1908),以任伯年(1840-1896)、吳昌碩(1844-1927)領軍的“海派書畫”驟然興起;劉熙載主講龍門書院,寓居海派書畫的發祥地——豫園地區,其《藝概·書概》就校刊行世于此時此地(初刻本,1873年)。無論從時間還是空間上看,劉熙載與海派書法都有著一種無法割舍的天然聯系。遺憾的是,無論是書法實踐還是書學理論,海派書法都沒有給予劉熙載應有的地位。海派書法海納百川,為什么不納劉熙載?筆者蓄此疑惑多年,今天冒昧地提出來,以求教于各位方家。本文將通過文獻的梳理,以事實為依據,還劉熙載海派書家之名分。

一

談論海派書畫家,總是繞不過《海上墨林》,因為《海上墨林》是20世紀20年代以前上海地方書畫史書籍,它不僅收錄的海派書畫家最全,而且也記載了許多海派書畫家的重要資料,是海上畫派研究的必備資料。《海上墨林》撰者楊逸(1864-1929),字東山,號魯石,晚號無悶,又號盥雪翁,上海人。《海上墨林》正編及二次增補,由宋代以迄清末,共錄得八百一十余人,以清代后期人數最多,從中可以窺見上海開埠后文化活動的發展軌跡以及“海上畫派”形成前后的藝壇概貌。此書分邑人、寓賢、方外、閨彥四類,作者以簡練的筆墨,介紹每位書畫家的籍貫、簡歷、藝術造詣、代表作以及與藝友交往的情況等。有些記錄為其親身見聞和采訪所得的藝人藝事。楊逸在《海上墨林》的《自記》和《例言》中云:“弗論詣深詣淺,名晦名彰,彚錄于記”;“凡屬能書能畫、均歸采納,不存品第高下,嚴選慎選之意”;“有涉即錄,雖窮鄉女兒,亦得以名字傳以后世”。可見《海上墨林》的錄入標準并不是很高。以這樣的標準衡量,《海上墨林》完全不應該忽略劉熙載。難道劉熙載還不若一個“窮鄉女兒”? 我們有理由提出這樣的疑問:《海上墨林》收錄書畫家的標準是否與其《自記》和《例言》所示一致?《海上墨林》的記載是否準確、客觀、全面?筆者認為這些問題都有商榷的余地,如“趙之謙”條的“時游滬濱”之說就不夠準確,因為趙之謙真正到滬的準確記錄只有同治十一年四月(1872年)那一次,何以言“時游滬濱”?《海上墨林》失收劉熙載無疑也是此書的一大缺憾。劉熙載的龍門弟子,如袁昶、沈祥龍、李平書等則收入了《海上墨林》。其中,李平書還是上海最早的畫會組織“海上題襟館金石書畫會”的成員;1910年上海書畫研究會成立時,任第一屆會長,而楊逸也是上海書畫研究會成員。《海上墨林》之后出版的一些記錄海上書畫家的資料,如《海上書畫家名典》,盡管也稱以“不唯名家,更多是為未名者留印”為原則,但也未收錄劉熙載。在書學界曾產生較大影響的“海派書法國際研討會”, 名家咸集,《海派書法國際研討會論文集》收錄論文53篇,近60萬字,竟然沒有提到“劉熙載”三個字。“海派書法晉京展”作品橫跨百余年,亦沒有劉熙載的位置。與“海派書法晉京展”形成對比的是2004年在廣東美術館舉行的“廣東歷代書法展”,其中“入粵名人書法” 部分,竟展出了由 “梁氏拾清樓所藏”的劉熙載作品《褚遂良摹〈蘭亭〉題跋》行書扇面。劉熙載于甲子(1864)八月初被任命為廣東學政,是年底入粵,乙丑(1865)正月初一抵廣州,丙寅(1866)年五月辭去廣東學政一職。劉熙載入粵只一年余,廣東書壇就將其書法作品納列“入粵名人書法”給予展示,而劉熙載寓滬十四年,海派書法卻對其視而不見。我們必須承認,海派書法雖然號稱“海納百川”,但在對待劉熙載的態度上卻遠沒有廣東書壇開闊、大氣。

海派書畫家的成長和發展,是由于上海自開埠以來的商業環境所推動,當時的許多書畫家以鬻書賣畫為生。龍門書院作為官辦學校,資金比較充足,常常是捐銀以萬兩計,據《中國紳士的收入》一書的研究,當時教師的收入也是比較高的。劉熙載應當時蘇松太道臺應寶時的邀請任龍門書院山長,本就無生活之虞,加之其“性靜情逸”,故不以鬻書為生。劉熙載一生“秉性儉約,至貴不改其初。嘗以翰林入內庭,徒步無車馬,有晏子浣衣濯冠之風”,安貧樂道、正直恭儉,皇子們曾笑話他衣著簡樸,皇帝親筆御賜“性靜情逸”匾額。咸豐帝知劉熙載廉窘,特授廣東學政。然劉熙載“視廣東學,一介不茍取”,“每按試畢,裁陋規,減供張,粵人敬之”,其德可見。在上海期間,劉熙載仍保持生活簡樸的習慣。據友人記載:“先生主講時,好食鹽漬鴨卵以十許,千文一枚,每日僅食其半。”當時的上海雖然商業發達,但與商人的交往還是偶被譏評,如王韜在《灜壖雜志》中針對文人賣畫的行為就寫道:“賈于滬者,大抵皆無目者流耳。即欲攀附風雅,不惜重金購買書畫,亦徒震于其名,非有真賞也。故名士至此間者,輒以勢力為事,得當道一名柬,無求不獲。噫!提綾文刺三百為名利奴,清操何在?竊為至滬之名士羞之。”那時的龍門書院是上海灘上的最高學府,“龍門高且峻,容我時循墻”,一般人是無法眷顧的。清末思想家、外交家、文學家,書法家顧錫爵(1848-1917)曾云:“爵論書頗苛,所見廠肆間無當意者,板橋偽作甚多。先師劉融齋先生之書,乃未遇也。”此段文字表明,劉熙載的書法坊間流傳不多。不過簫穆也有“人有求之,亦時應之”的記載。但比起當時那些以鬻書為生的書畫家來,劉熙載在坊間的知名度自然要小得多。

再者,劉熙載于經學、教育上的成就也在一定程度上掩蓋了他的書法家之名。劉熙載畢生的事業是治學與教學,身兼學者與導師,兩者相輔相成,皆彪炳史冊,而且劉熙載多是以學者和教育者的身份活躍于滬上。劉熙載終生手不釋卷,“治經,無漢宋門戶之見,不好考據。熟于周秦諸子書。他如天象、地輿、六書、九數、鐘律、方術,皆研通其意。”劉熙載學識淵博,著有《藝概》、《昨非集》、《四音定切》、《說文雙聲》、《古桐書屋六種》、《古桐書屋續刻三種》,被稱為“東方黑格爾”。劉熙載以身為教,純然儒者,《清史稿》曰:“以正學教弟子,有胡安定風”。由于順應了時代的要求,劉熙載堅持“經世之學”的辦學宗旨,為國家培養了許多棟梁之才,許多龍門弟子都成為中國近代化的先驅。美術史家在談到“海上畫派”時,常常會講到海派書畫家“重品學修養”,筆者認為在人品和學識方面,很少有人能與劉熙載相媲美。齊學裘曾著詩贊曰:“蒹葭何蒼蒼,伊人水一方。束躬蓄道德,壽世煥文章。不愛高官職,暮年開講堂。英才樂教育,后學尊津梁。著書四海傳,盛名千古揚。”并為劉熙載繪《化雨慈云圖》,頌其慈云化雨,培育諸生。

二

在書法界,劉熙載雖然是以《書概》名世,但他的書法實踐也不弱。揚寶林在《劉熙載書學研究》中有一節專門論述“劉熙載的書法實踐”。 揚寶林認為:“劉熙載對書法既善鑒又善寫,既能言又能行。劉熙載的書論正是其書法實踐的理論總結”,“書法功底很深,取得了一定的成就”。這樣的評價是客觀公允的。就書法實踐而論,劉熙載作為海派書法的大師可能確有不足,但這并不妨礙他作為海派書法的名家。就目前所見,劉熙載的書法作品形式多樣,有立軸、四聯條、扇面、題跋、匾額、署首等,而且各種書體皆擅,碑帖韻味皆有,與其一貫的書學辯證觀相一致。有的款識還特題有“書于滬上”,如《卻金堂》四箴。劉熙載在談到自己的書法特征時,有詩曰:“余偶作書,但率其真,文不勝質,書之野人”,與早期對海上畫派“野狐禪”的評價相契合。

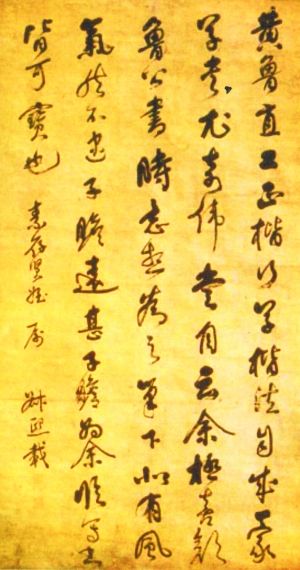

有關劉熙載的書法實踐,其友人和弟子多有所見并記敘之。如李放的《木葉厱法書記》:“劉熙載……工各體書。”蕭穆在《劉融齋中允別傳》評述道:“公早年工行楷書法,晚年喜模漢魏人八分篆書。久之,镕鑄一體,規模奇古,變化無端。”張文虎與劉熙載亦友善,劉熙載為其《舒藝室續筆》署首,張文虎稱劉熙載“書法亦蒼古”。齊學裘《見聞隨筆》卷十九《劉學政》的記敘是:“曾為余作檗窠書‘光明磊落之居’六字,高懸寓齋以作座銘。又集邵康節先生詩‘樂天為事業,養志是生涯’二語相贈。又到余小齋索紙,提大筆書‘容膝易安’四字而去。”儼然一個書法家的形象。弟子袁昶曾近觀劉熙載書法創作,作詩《觀容齋老人所作草隸》記之:“右軍偶作崩云勢,中散本身餐霞人。不須演孔刮佛老,新沐無言自寫真。先生臂痛廢書時,悟澈南宗妙決疑。下筆枯中生氣蓊,萬年藤絡禿松枝。”弟子沈祥龍在《左春坊左中允劉先生行狀》中云:劉熙載“晚年喜作大字,乘興揮灑,融合四體筆法,氣魄雄古,自成一家”。這些文字記載都是記敘者的親自見證,具有極高的可信性。雖然劉熙載的書法作品留世不多,但書質并不低。在那時能夠得到劉熙載的題署被視為一種榮耀,如鐘立炳淘到倪元璐和黃道周的手札,即邀請劉熙載為其署首。顧錫爵向來“論書頗苛”,但他認為劉熙載是繼鄭板橋之后,清代又一名著名書法家:“書法何人冠本朝,北碑南帖胄遙遙。平生衣缽傳興化,愿以劉公殿板橋。”劉熙載生于書畫之鄉,他的同鄉先賢鄭板橋、李復堂等人都是詩書畫三絕的人物,劉熙載從小就受到書法藝術的熏陶。劉熙載作為清代名儒,入《清史稿·儒林傳》,三十二歲中進士,以文章與書法均優,改翰林院庶士,散館授編修,曾“值上書房,為諸王師”。這些情況至少說明,劉熙載完全有資格列入清代書法名家行列,而列為海派書法家自不待言。

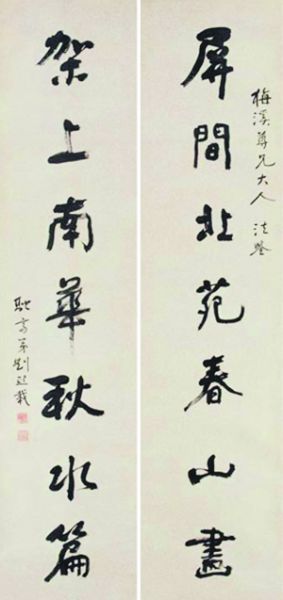

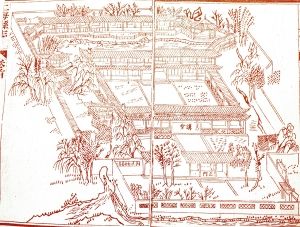

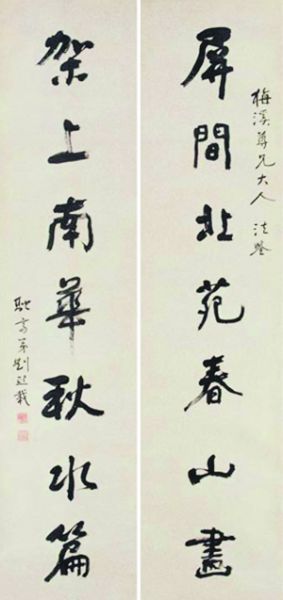

今人出版的權威書法作品集《中國書法全集76(清代名家卷)》就收錄了劉熙載的兩幅作品:《贈梅溪七言聯》、《贈云溪論書扇面》。葉鵬飛先生點評劉熙載的書法作品《贈梅溪七言聯》時說,“此件書法,以顏真卿為基礎,吸收北碑的成分,寫得比較沉著扎實,無浮躁媚艷之氣,而有雄俊豪邁之象”,而在點評其《贈云溪論書扇面》作品時則認為“惜劉氏用筆較為簡單,所以其書法水平較之論書見識則相去甚遠”。這兩條評價都是公允的,因為劉熙載的書法作品比起他的書學理論來,其影響確實要小得多。葉先生還在另一本書中寫道:看到劉熙載的書法“有特別的親切感”,“是其難得之作”。《世界近代后期藝術史》一書的作者就認為,清末民初的“中國書法和篆刻有何紹基、張裕釗、趙之謙、翁同和、吳大澂、劉熙載、錢松、黃士陵等”,他們都以自己卓越的創作,豐富了藝術的寶庫,推動著藝術的發展和繁榮。這里,作者所指的絕不僅僅是書學理論,而更多的是指他的書法作品。

龍門書院雖然以經世致用立學,不重帖括,但仍為海派書法培養了許多人才,如沈祥龍、胡季石、袁昶、李平書等。《海上墨林》記敘:沈祥龍“優貢生。善隸書”;

胡季石長于古文和書法;袁昶“書學鍾王,秀媚入古”;李平書是楷法鍾王,行書近趙雪松,圓潤明凈,當時就見稱于海上書壇。由此論之,劉熙載對海派書法人才的培養也是功不可沒的。劉熙載主講龍門書院,許多渴望求學經世的青年學子都對它趨之若鶩。當時 《申報》評論到:上海“地為通商巨阜,五方輻輳,士多寄籍,于是即欲肄業,而額隘殊難容眾”。

筆者在此還想提供一個可供參照的事例:由上海市作家協會和上海文學發展基金會共同主持,上海文藝出版社出版的《海上文學百家文庫》收錄《劉熙載卷》,而且排序為04號。該書在總凡例中寫道:“一、凡是從19世紀初期到二十世紀中葉,曾經在上海生活、工作并在文學史上取得重要成就或產生較大影響的已故作家均可入選。”上海作家協會之所以收錄劉熙載,主要是考慮到他在文學理論上的成就和貢獻。以此而論,上海書壇是否也應該如上海文壇一樣吸納劉熙載?

三

清代書法史研究者劉恒先生在《中國書法史(清代卷)》中對劉熙載有過精辟的論述:“劉熙載論書,不拘于具體技巧和點畫細節,而是重在審美原則的概括和對書法史大勢的把握。”“生當碑、帖兩排勢力轉換之際,劉熙載的書論卻不偏倚于任何一方,而是盡量作出公正客觀的判斷。”這里,尤其是“對書法大勢的把握”之論是最獨到最深刻最精辟的評價。這個“大勢”就是碑帖均衡發展。它首先在海派書法中表現出來。理論是實踐的先導。在這一點上,《書概》是通向未來的。在碑學日盛的情況下,海派出現了碑帖融合的特征,代表了書學發展的“大勢”。劉熙載的通達之論,啟發人們從更遠的起點上來認識書法的歷史,全面繼承歷史遺產的精華,找到書法創作和發展的方向,努力創造新的藝術境界,為海派書法的形成做了理論準備。劉熙載的書學觀與海派書法的形成具有內在的聯系性,盡管期間有康有為1891年《廣藝舟雙楫》對帖學的尖銳批評,但歷史的車輪還是行進在碑與帖的雙軌上。

對海派書法形成原因的探討多數都是從上海開埠,商業發達等社會學因素著手而缺乏對內在因素的關注。外因只有通過內因而起作用。我們還需要把注意力更多地放到書法內部的演化上,不能僅僅從社會學角度看海派書法。在碑學正盛之時,海派書家為什么走上了碑帖兼容的道路?當我們把審視的目光投向書法演進的內在規律時,尤其是當我們關注海派書法所呈現出來的碑帖兼容的特征時,劉熙載是無法越過的。清代中葉以后,帖學漸成弩末之勢,碑學運動的沖擊給清末的書壇帶來了一線生機,然而經過碑學運動的洗禮后,中國書法的走勢仍然留下了許多困惑,因為帖學及二王書風畢竟源遠流長。海派書法中的許多書家能夠機敏地跳出碑帖爭論的圈子,不再重蹈前人碑帖之爭的漩渦,以毫無門戶之見的開放胸襟,對中國書法史上一切優秀遺產進行廣泛搜尋。這除了與上海的商業文化相關外,理論上與劉熙載的書法辯證觀也相契合。

劉熙載將帖學的源頭上溯到篆書,對尊碑論提出質疑。他在《書概》中曰:“論唐人書者,別歐、褚為北派,虞為南派。蓋謂北派本隸,欲以此尊歐、褚也。然虞正自有篆之玉箸意,特主張北書者不肯道耳。”又曰,“篆尚婉而通,南帖似之;隸欲精而密,北碑似之。”劉熙載認為篆書婉轉流暢,在用筆和書風上跟南帖有相近之處,因此,如果說北碑以隸書為本的話,南帖則以篆書為宗。從書體演變的過程來看,“古質今妍”,篆書以“質”取勝,隸書以“妍”取勝,但隸書為篆書之嗣,篆書的地位絕不會低于隸書。言下之意,從書法的源流來看,南帖甚至要高于北碑,所以尊碑抑帖并不可取。破除了尊碑賤帖的觀念之后,劉熙載又從書法的風格和技巧上,探討碑和帖的互通關系。他認為:“索征西書,世所奉為北宗者。然蕭子云臨征西書,世便判作索書,南書顧可輕量也哉?”“《瘞鶴銘》用筆隱通篆意,與后魏鄭道昭書若合一契,此可與究心南北書者共參之。”在完成了碑帖的中和后,對南北書風進行融合:“北書以骨勝,南書以韻勝。然北自有北之韻,南自有南之骨也。”“南書溫雅,北書雄健。南如袁宏之牛渚諷詠,北如斛律金之《剌勒歌》。然此只可擬一得之士,若母群物而腹眾才者,風氣固不足以限之”。劉熙載從書法史出發,合邏輯性地建構了他的碑帖融合論。

劉熙載碑帖兼揚的思想通過他的弟子和友人得到了迅速的傳播和廣泛的認同,成為海派書法帖學復興的前奏,雖然由于康有為對帖學的批評而沒有受到足夠的重視。袁昶(1846-1900)對《書概》(初刻本,同治十二年(1873年))評價甚高,這恐怕是書學界最早關于《書概》的評價。袁昶《日記》丙子(1876)三月記載:“覽融齋先生《藝概》內‘論書’一種,意理微渺,辭亦深澈,耐人尋玩。惟靜故能含一切智,惟勤故能造甚深法,惟默故能觀不思議,惟慎故能嗇一切神,惟樸故能生種種壽者,相當之者,豈為我興化夫子乎?”龍門弟子沈祥龍在上海《文藝雜志》發表的《劉融齋論學書》,也是《書概》在海派書法史上的早期傳播。張鳴珂詩《感舊詩·興化融齋宮贊先生熙載》:“為學示徑途,著書名《藝概》。單字從口口,下問亦無礙。講席主龍門,仰之如泰岱”。這表明,《書概》刊行甫始,即在海派書法中得到傳播和好評。

近現代的許多海派書法大家也都或多或少地受到劉熙載書學思想的影響,如沈曾植在談到讀《藝概》的感受時曰:“涉覽既多,會心特遠”,雖言詞論,書論亦然。盡管我們不能把他在草書創作中堅持“取晉近帖”的清醒完全歸因于《書概》,但《書概》至少是給了他“取晉近帖”的書法創作提供了理論支撐。于右任在深入理解碑學傳統、創造性地繼承碑派書法的同時也繼承了碑帖結合的審美視野。于右任說:“我寫字并沒有任何禁忌,執筆、展紙、坐法,一切順乎自然……,在動筆的時候,我決不因遷就美觀而違反自然,因為自然本身就是一種美。”這與劉熙載在《書概》中論述的“書能筆筆還其本分,不消閃避技巧,便是極詣”是極其一致的。海派的另一位大家沈尹默,也是一位在碑帖之爭中保持清醒頭腦的書法大家。沈尹默為了重振帖學,選擇了從筆法入手的思路,反復不斷地圍繞筆法、筆勢、筆意展開他的書論。正是由于《書概》在書法發展的方向性上的清醒認識,從而自然成為海派書法碑帖兼擅的理論基礎。海派的碑帖皆擅,我寫我心,是書學理論和書法實踐兩股力量相互作用的結果。遺憾的是,我們長期以來都沒有充分意識到理論的價值,實踐的力量幾乎淹沒了我們對理論價值的認識。

四

《上海美術志》作為地方性的權威資料,在“劉熙載”條目中寫到:“清代學者、書法家、書法理論家。……道光二十四年(1844)進士,以文章和書法均優,在北京為翰林院庶吉士,三年后授編修。……后應邀在上海也是園又遷吾園的龍門書院任主講(院長),歷時十四年。其間曾參與滬上書畫家交往活動”。《上海美術志》對劉熙載的記載有三點是明確的:(一)劉熙載的身份是“書法家、書法理論家”;(二)劉熙載“文章和書法均優”;(三)劉熙載“曾參與滬上書畫家交往活動”。(一)、(二)兩點前已詳述,這里著重展開論述第三點,即“與滬上書畫家交往活動”。

許多海上書畫家,如齊學裘、俞樾、曾國藩、翁同龢、莫友芝、沈铦、李書平等,均與劉熙載有很深的交往。齊學裘《見聞隨筆》卷十九《劉學政》云:“余留寓滬上,閉門卻掃。融翁時時相過,慰余寂寥。”俞樾在《劉君墓碑》載:“樾時亦頻至上海,必至訪君。君亦數來,談皆甚樂”。曾國藩在其《日記》中記載:同治十年(1871)十月初九日,“飯后出門,客拜七家,郭慕徐、劉融齋兩處皆會。”翁同龢在其《日記》中記敘:同治三年八月廿九日,“晴、微風,燥甚。……答劉融齋前輩,坐良久。”莫友芝《郘亭日記》同治八年(1867年)十月十二日記:“庸齋、養泉并相過,談久之”,《上海縣續志》卷二十一記載:沈铦“光緒初寓居滬南,與劉山長熙載交最深。铦工詩書畫,郡人仇太史炳太稱為三絕”。這些文獻記載說明,劉熙載與海派書畫家的交往是很頻繁的,而且層次都很高。不僅如此,外地的一些知名書畫家也與劉熙載有深交,如陳灃、張叔平等。陳灃,番禺(今廣州)人,篆書茂密雄強,隸書樸茂,行書宗歐陽詢參以蘇軾,其《送劉學使序》云:“灃得以見為幸者也。每一相見,論九流諸子治學,談聲音度數之藝,與灃有好同焉,信可樂也。”湘籍書畫家張叔平1869年來滬,劉熙載有《贈張叔平》一詩:“君在湖湘畫久傳,戲來滬上寫長箋。胸襟自是饒邱壑,品格誰能愛菊蓮?曹霸途真窮此日,少文琴定撫何年?市樓沒骨圖多少,購自贏商幅萬錢”。

劉熙載與海上畫派的另一位書畫家周閑交好。周閑(1820-1875),字存伯,號范湖居士,浙江秀水(今嘉興)人,后僑上海。善畫花卉,尤工篆刻。周閑曾題齊學裘《化雨慈云圖》跋,曰:“容齋先生有霖雨蒼生之念,其鑒而藏之,吾恐行篋中奕奕有龍氣也。”值得一提的是,周閑與任伯年亦交好,曾為任伯年的《悟生出塵圖》題詩曰:“圓笠方袍任所之,飄然具有出塵姿。碧山幽絕無人到,一徑松風作導師。”如此看來,周閑與劉熙載、任伯年兩人的關系都頗深,按理劉熙載與任伯年(1840-1896)也應該有交集相識的機會。任伯年最早署名“海上寓齋”的作品是同治戊辰(1868年)農歷十一月的《陳允升像》,說明任伯年于1868年寓滬,而劉熙載則是早其一年(1867)寓滬,而且兩人均居海派書畫的發源地——豫園,同時還有一位共同的友人周閑,但劉熙載與任伯年終究還是沒有謀面,皆因為兩人不在一個層次上活動。丁義元在《任伯年年譜》中介紹:任伯年“初至滬瀆,署名小樓,居豫園極不得志。日至春風樓品茗,其下為羝圈,日久對之,畫羊得其神理”。而海上畫派的另一位重要人物吳昌碩(1844.8.1-1927.11.29)則于光緒八年(1882)才把家眷接到蘇州定居,后來又移居上海,而劉熙載已于1881年去世。這樣,劉熙載與海上畫派的兩個重量級人物便擦肩而過。

這里我們有必要對劉熙載與趙之謙做一下比較:趙之謙(1829-1884)幾乎沒有在滬居住過,偶爾路過,次數有限;而劉熙載1867年入主龍門書院,寓滬十四年,與海派書畫家常有交游。趙之謙與海派書畫家交往,主要是與周白山(1820-1863)、沈樹鏞(1832-1873)的交游。而且與沈樹鏞的交游主要在“客京師”時,與周白山的交往亦非于滬上。趙之謙雖然曾向任熊(1823-1857)贈過書畫,為任伯年《陸書城像》題過詩,但都沒有直接會晤過。與任熊的交往多是通過丁鶴廬,如上海博物館藏趙之謙《花卉冊》,其中一幅葫蘆圖右上角有題跋:“苽有理,只依樣。丁豹卿贈予任渭長畫葫蘆,戲作,此并題。撝叔”;另一幅《寒梅朱竹圖》也題有“任渭長死,吾誰與語。元卿屬畫小冊”。《花開富貴》 立軸所題 “丁豹卿贈予任渭長畫戲作此并題。撝叔”。由此可見,劉熙載與海派書畫家的交往要比趙之謙頻繁、密切、廣泛得多。在仕途上,劉熙載是為而不求,趙之謙是求而難為。在近商方面,魯迅指出海派書畫家幾乎都是近商的,而劉和趙兩人卻都是疏商的,但疏商的理由不同:趙是求仕而疏商,劉是既疏仕又疏商,而疏仕無疑是更近海派。(趙之謙影響海上畫派的途徑和方式,將另有拙作發表。)

雖然劉熙載以書學理論的身份名世書壇,但《上海美術志》似乎更看重劉熙載的書法家身份。在《書概》條目中寫到:劉熙載“自小受到中華民族傳統藝術的熏陶,早年攻行楷書,晚年善模漢魏八分篆書,遂镕鑄一體,變化奇古,并深諳書法理論”——一個“并”字便反映出對劉熙載作為書法家和作為書法理論家的地位。在《劉熙載》條目中對劉熙載的三種身份排序為“清代學者、書法家、書法理論家”,當記述劉氏的書法時更進一步寫到“規模奇古,變化無端,書法造詣高,其中《書概》所論書法,有切身體會,平實出言,多有見解”。這兩段論述都是明顯地把劉熙載首先作為書法家來記敘的。這種順序的排列絕非是因于記敘方式的便利和用詞的習慣,主要是出于對劉熙載作為書法家身份的認同和肯定。筆者認為,無論劉熙載是作為書法家兼及書學理論家,還是書法理論家兼及書法家,不可否認的事實是,劉熙載在書法理論和書法實踐方面,都取得了相當高的成就。雖然古語有“善鑒者不書,善書者不鑒”之說,但古代書法理論家作為書法家的也不在少數,劉熙載就是其中的一位佼佼者。劉熙載不僅是一位著名的書法理論家,而且也具有非常豐富的書法藝術的實踐經驗,兩者相得益彰,才使他的書學理論鞭辟入里,令人折服。劉熙載在中國書法史上的地位盡人皆知,而在海派書法史上卻名不見經傳。也許劉熙載確實無法列為海派書法的大家,但作為海派書法的名家應該是名副其實的。海派書法應以海納百川的胸懷,擁抱這一位杰出的子民。劉熙載對自己的書法的評價是:“我書世所譏,愛者頗寥歷。只合懸孤山,秋風動虛壁。”筆者認為這只是一種自謙,猶如蘇東坡所言“我雖不善書,曉書莫如我”一樣。對此,我們完全不能當真。

最后,我想用劉熙載的詩句結束此文:“放言吾豈敢,所言是孤行。”這里有雙重含義:其一,劉熙載的書學理論人所共知,而對于他的書法實踐則知者甚少,尤其在海派書法的語境中,無論是書學理論還是書法實踐,劉熙載都是一個“孤行”者。其二,筆者在此斗膽“放言”,也是寫作本文的主要意圖:在海上書壇中,劉熙載不該再“孤行”下去了。

(作者系書法研究者,原文注釋未收錄)

來源:東方早報藝術評論

已有0人發表了評論