2015年03月16日 15:28 信息時報 我有話說收藏本文

2015年3月7日,由皮道堅、陳彥翀策展的“漆語·三人行”在廣州33藝術中心開幕,展出藝術家張溫帙、沈也、謝震三位當代漆藝家的漆藝作品,這些作品運用傳統大漆材料和豐富多變的漆藝語言,融合傳統文化與當代思想進行創作,希望能讓觀眾感受當代漆藝所蘊含的藝術思考與精神訴求,重新認識中國傳統文化。

本版采寫 信息時報記者 馮鈺 實習生 焦何結

這一兩年來,以“漆”為媒材的藝術形式比起前幾年來,更普遍地為人們所了解了。

在一系列漆藝展的推動下,越來越多的人知道了漆藝是中國傳統工藝的最高代表之一,也是一種東方式的言說、感知方式。據歷史記載它起始于距今七千余年的河姆渡朱漆木碗,古時一直是生活中貴重精致的器物。

在幾千年的歷史中發展起來的豐富的大漆髹涂技藝是其獨具特色的“藝術語言”形態。漆的材質內斂、含蓄;質感高貴、典雅、沉靜而溫和,與其它藝術媒材及創作方式相比,漆藝的“手工性”更能讓人進入冥想的天空,讓心靈去除浮躁,尋得安寧,這與中國古人“澄懷觀道”的藝文精神一脈相承。漆藝創作的過程,就是人與自然交流、涵詠自然、品味人生的過程,是人與自然的和諧統一。

利用傳統文化資源和媒材來進行當下視覺創造

如果用一句話來描述這次參展的三位漆藝家的創作,大概會是“利用傳統文化資源和媒材來進行當下視覺創造”。其中蘊涵著豐富的文化思考;它延續傳統文脈,是世紀之交以來中國當代藝術領域出現的自身的而非從西方引進的一種“邊緣話語”,是傳統東方哲學思想的當下視覺呈現。對于漆藝來說,材料即是生命線,因而,漆藝的當代性是在保證傳統用材前提下的創新,材料美感與作品的當代思想表達相得益彰、和諧交融。

策展人、華南師范大學教授皮道堅近年來策劃或參與了一系列關于當代漆藝的展覽與研討活動,此次他所邀請參展的三位漆藝家中,都曾經與他有過合作——張溫帙曾參加過他所策劃的湖北國際漆藝三年展,沈也與謝震參加過他在香港策劃的另一個當代漆藝群展。

在皮道堅看來,這三位漆藝家用不同的方式探索著漆藝這種傳統媒材的當代圖式轉換。在他們中間,張溫帙將西方現代繪畫的抽象語匯和語法自然而不露痕跡地揉進她的“漆語”言說,激活漆藝這一古老的東方藝術媒介以表達面向未來的文化情懷,連接對傳統的回望與對當下的認知;沈也試圖用漆這種東方化的材料探討實驗性圖式;謝震的作品是通過對古人日常生活空間再現的方式,引發文化的詩意想象。

張溫帙精神“還鄉者”的“漆語”言說

出身漆藝專業而以當代陶藝聞名,長期旅居國外的張溫帙近年來重返漆藝,將游走中外對異域文化的體驗與中外文化的比較匯入漆藝現代性的建構與解構實踐中。張溫帙的當代漆藝作品是藝術家精神還鄉的旅程,是精神“還鄉者”的“漆語”言說。兩年前,在向信息時報記者展示她正在創作的作品時,我們曾看到她對傳統木器的挪用與改寫,今天,我們看到了這些探索的更進一步——《時間的故事·嫁妝》系列。

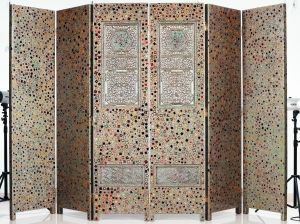

那些紅漆的桌椅,大漆的屏風,曾經是中國人婚娶成家的重要象征,是時間的淘洗,也是家族帶有體溫的傳承。張溫帙說,她用了兩年的時間制作那件屏風,做底、調漆、髹漆、打磨……屏風上的兩扇窗直接取自傳統建筑,被轉換空間挪用成作品的元素。屏風上的碎布,來自藝術家幼年時母系長輩的手作,時間就這樣沉淀在了作品之中。

張溫帙說她受到皮道堅的影響,近年來對楚文化感受頗深,《玫瑰夢》是她對上古楚藝術瑰麗流暢、富于形式美感風格的回望與呼應;《骷髏系列》里那些色彩斑斕的微笑的骷髏,是對楚人生死一體化、生命永恒觀念的謳歌與崇尚。

她說,古楚人崇巫事鬼、生死一體的神秘美學吸引著她,讓她將西方現代繪畫的抽象語匯和語法糅進她的“漆語”言說,以一種融匯東西古今的漆畫語言表達對世界優秀文化的認同和對民族文化的自信。因此,她的作品既是對普遍現代性與東方神韻的詮釋,也是對“另一種現代性”的提示。

沈也用東方化的材料探討實驗性

沈也身上的“漆藝”標簽最模糊,他的作品通常更多地被歸類為觀念裝置——他只是在這些裝置作品中恰好使用了漆這一媒材而已。他曾用各種不同的材料來做裝置,嘗試“用東方化的材料探討實驗性”。這兩年來,他開始越來越多地使用漆——他把這歸因為他的福建身份與幼年時對漆的了解。

作為非漆畫專業背景的藝術家,沈也最終會選擇漆這一媒材,是做了很多的“排除法”。他說:“和其他材料做了比較,最后我只得出一個結論:漆的精神。這是其他的材料所無法代替的。它就是東方所特有的材料,它的精神,這是我選擇漆這種材料的理由。”

在長期的藝術探索中,沈也逐漸擯棄用生活中的物事直譯觀念和社會、文化問題的簡單手法,從而形成了自己創作觀念性裝置和行為藝術的獨特方式。在把生活中的對象、媒材和行為轉換為藝術的過程中,他通過挪用、重組、改寫、象征、隱喻和轉喻等方法,使其原始意義與新的語義場之間的關系,變得復雜而豐富。

他在漆藝的創作中一以貫之地進行觀念藝術實驗,試圖讓漆這一傳統媒材從器皿制作工藝中溢出,成為當代觀念表達的語言方式。

在《樽》中,漆被用以制作盛放思想者的、保存人的精神活動的空間。《點石成金》是藝術家對中國古代神話的重新解讀,用大漆和金箔模擬故事中被呂洞賓一點即成的金石,停在上面的烏鴉則是人尋找點金手指的象征,而被金漆包裹著的那些像大石頭一樣的“變形了的行李箱”,則隱喻著當下人們遷徙漂泊、變動不居的境遇。

他說,觀看這件作品最好的方式是能夠讓觀者親手觸摸作品,這些看似沉重的“點金石”其實分量很輕,讓觀者親手提起它們的時候,會感受到一種荒謬與落差。

謝震對于一種材料能以什么樣的觀點去看待它

謝震的作品如果分割成“器物”來看的話,很像是前些年日本當代漆藝界的作品,形制精美有度、髹漆深沉潤澤。但他的作品其實不是一件件的器物,而是這些器物所構成的、具有精神意義的空間。這些包括了器物的空間場域,可以看做是他漆藝創作的“彼岸世界”。

他的作品常常通過新表現衍化成就純粹觀念性的“器”物表現,挑戰乃至顛覆我們觀看漆作的審美判斷。它們有別于西方低限主義中刻意反手工的概念,而是在簡約抽象的安排中保留了更多的個人手感,成為觀念性與個人性的結合。他的漆藝不僅走出平面,更以最大限度尊崇媒材本身有機性的虔誠,對抽象藝術語言的再發展做出了貢獻。

《博山·茶弈》是一整套儀式化的古典精神生活空間,《觴褉》是典型楚文化特征的酒具食器與琴。不同類型漆器的組合重現了民族集體無意識中沉淀下來的古人日常生活空間,喚醒我們久已淡忘的歷史記憶,其中造型奇特的漆器作品脫胎自楚漢漆器,而又有所變異。藝術家潛心探索、積極“變法”借助東方獨有的傳統媒介所營造的這有別于西方“空間”概念的“場域”,承載著對歷史與現實荒謬的反思,也引發我們對詩意生活的想象。

謝震說他對材料的興趣持續了近20年,近年來,從對瓷器的思考引發了他對漆語的再探索。他說:“我一直在思考,除了拼切材料和常規的漆畫的因襲的操作之外,是否有更大的可能。接下來對漆和與漆相關的材料進行了很多的關注,從瓷器的制造過程中得到的靈感,瓷器的材料是軟的最終變成硬的,漆的材料也是軟的,最終也是變成硬的。那么在這種互化的過程中,你能夠讓這種語言幫助你獲得什么。對于當代性的問題,我考慮得不多,我比較感興趣的是對于一種材料能以什么樣的觀點去看待它。”

已有0人發表了評論