2015年03月24日 15:36 新浪收藏 微博 我有話說收藏本文

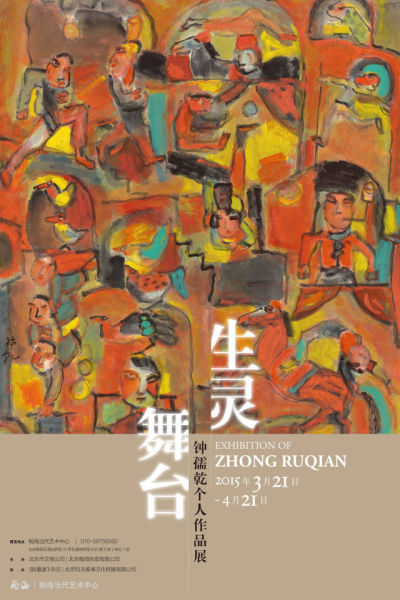

新浪收藏訊 3月初春,翰海當代藝術中心帶來今年首個藝術家個展項目:生靈舞臺——鐘孺乾作品展。此次展覽將為我們呈現重彩畫家鐘孺乾的六十多幅作品,包括其極具代表性的雜技、馬戲、魔術、戲曲等題材。展覽將于2015年3月21日開幕,持續至4月21日。

出生于五十年代的鐘孺乾,始終在傳統文化的根基上進行探索。國畫啟蒙老師婁世棠是潘天壽的學生。大學時直接受教于劉大為、林凡等老師,并受何海霞、周思聰等先生的分科指導。他揚棄了中國畫習見的柔弱萎頓的積病,使作品在氣格和力度方面相當奪人。同時得益于西方現代藝術,對表現主義和超現實主義有自己的理解和吸收,但他執拗地將這些與中國文人畫大寫意相提并論,在他的心目中,傳統與現代乃至前衛都處在同一平面。

“可以說,鐘孺乾是從二十世紀 80 年代發展起來的中國當代水墨藝術中一位有代表性的畫家,在社會變革和文化意識變遷的時代大背景下,他很早就自覺到在繼承傳統藝術的基礎上拓展水墨藝術語言表現力的必要性和必然性,也始終不渝地沉潛探索,朝向水墨藝術表達的深度和難度,通往屬于自己觀念與語言一致性的境界。”范迪安對鐘孺乾的作品如此評價。

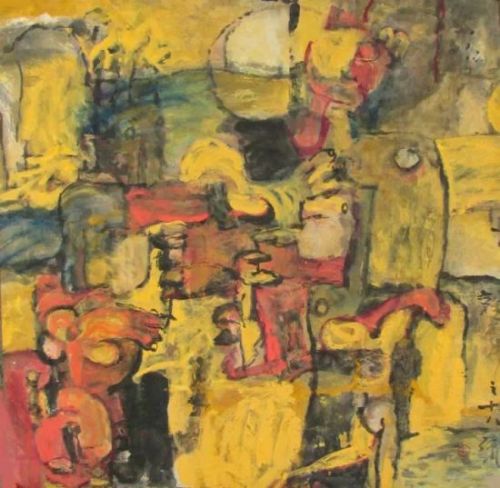

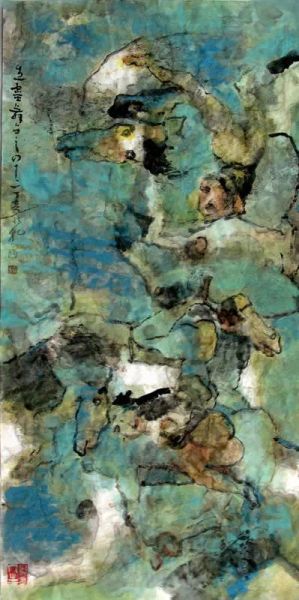

鐘孺乾的創作,大致經歷了三個藝術階段:1986 年以前鐘孺乾擔任原武漢軍區文化部美術創作員,加之當時整個中國社會的大背景,他的作品主要以工筆人物為主,代表作有《兒女祭》等;1989 年至 1992 年,受其在雜技團工作的夫人的影響,雜技藝術的舞臺空間、動作造型的啟發,再加上對水墨的個性化認識,使色彩和水墨相交融,這樣來構成繪畫形式。由工筆轉為變形寫意,代表作有《窯洞組畫》、《雜技組畫》等,其中尤以其雜技系列最具代表;1993 年至今,隨著對“筆墨”、“跡象”等理論結構的進一步理解,鐘孺乾用“跡象”置換了“筆墨”,同時轉而為重彩寫意。

鐘孺乾說得明白:“以跡象學的立場看待筆墨,筆墨才還原為真實的存在。”簡單說,“象”指藝術作品的色彩與形象 ;“跡”指藝術家手工或半手工半機械的操作痕跡,即以工具作用于材料留下的蹤痕。創作,就是藝術家落跡留痕的過程,正如鐘孺乾所說:“落筆成跡,因跡生象,通過跡象而有所表達,這不是繪畫活動的一個簡單事實嗎 ?”創作的各種瞬間的未完成稿都是落跡過程中某個斷面的定格,完成之作則是落跡過程的終結定格。無論是哪一種定格,均是跡象統一體。它直接呈現為象,而象又是前蹤后跡疊積而成,因此,跡在象中,象由跡生;跡為象之跡,象為跡之象;象即是跡,跡即是象。跡象統一便是“跡象”。

這種語言甚至超越了傳統意義上的畫種的界限。滾筒、刷子等工具的介入,以及丙烯顏料等外來媒材的運用,使得它區別于傳統意義上的中國畫;而色、墨、水在宣紙上暈染交融的獨特效果,又使之區別于西方的任何一個即成畫種。如鐘孺乾所說:“畫種只是物質憑借,絕無貞潔可守,假使出于精神表達的需要,致使媒材與語言發生了偏移和變異,我想也是情理中事。”這一思想的提出,從某種意義上來說,是藝術史上的一次變革。

此次展覽將分為“生靈·舞臺”“雜技·馬戲·魔術”以及“幻·象”三個板塊。結合其創作手稿,完整呈現鐘孺乾的創作歷程,讓觀者透過作品來窺探其繪畫風格和創作理念,同時感受“筆墨跡象”這一新的藝術概念。

展覽前言:我與繪畫

作為一個特殊時代的普通現象,我的藝術學習和藝術創作幾乎是同時開始的,因而付出了長時間積累和摸索的代價,直到后來進入大學成為藝術學習者和教育者。在所謂“新潮”時期,我尚無志向和能力對傳統或現代采取行動;借由文學和書法進入水墨傳統,轉而游弋于民間和西方現代之間,對于我來說是很自然的。九十年代以來由于找到了表達的方式和途徑,創作進入興奮之中,同時也加深了我對藝術的信賴和樂觀。“藝術是有負載的心靈的自由之翼,它有表達我所覺所悟的無限可能性。”(《中國畫》1994)在不間斷的實驗和思考的過程中,引發了對于理論的探究熱情,這集中體現在2004年出版的《繪畫跡象論》和2013年出版的《水墨變象》之中,在這兩本書里,我力求以中國文藝理論的母語來重新闡釋新的繪畫藝術實踐,以期彌補當代藝術基礎理論的缺失。

有相當長的時間,我潛心于表現雜技魔術和通俗娛樂題材,并賦予這些題材以主觀的詮釋,從中衍化出兩種觀念傾向:由柔術的“訓練有素的扭曲”對應“精神環境中的人性現實”;由馴獸中人與動物的戲謔教化關系,諷喻生靈之間的非自然因素。這些思想的靈感主要來自兩個方面:一是我曾生活在雜技團數年之久,積累了觀察思考的心得;二是漫無邊際的讀書習慣,使我能在哲學、文學以及古今中外藝術文獻中吸取能量。現在,題材依然在延伸——生靈舞臺,風化圣靈,夢幻男女,失落的田園等等,用熱烈而虛幻的語言講述帶有遺憾的心靈故事,我熱衷于此,也擅長于此。在圖式語言上更多的得益于民間藝術和宗教壁畫,前者在趣味上,后者在色彩和制作上常常使我受到啟發。我把“重彩寫意”的形式語言納入水墨,使水墨變得凝重而高華。我的未來目標是努力創作詩書畫一體、跡象境通融的新水墨畫,它屬于我的時代,屬于我自己。

藝術越來越無法脫離整個人類文化和科技變革的大背景,可以肯定,藝術將會出現更多令人驚奇的模樣。但我依然要首先選擇在繪畫中尋找我的快樂,實現我的念想。我相信,一種獨立于科技手段之外、肢體親為、即時顯現的藝術,它所攜帶的此際生命和心靈的信息,將無休止地滋潤未來的生命和心靈。

鐘孺乾 2015. 2

藝術家介紹:

鐘孺乾,1950年出生于湖北。曾任湖北省美術院副院長,中南民族大學美術學院院長,現為教授,研究生導師。作品參加第6、7、8屆全國美展,獲第七屆全國美展銅獎。參加第一、二屆全國中國畫展,獲第二屆全國中國畫展銅獎;第二屆北京國際美術雙年展,以及當代繪畫的諸多展事和學術活動。

重要個展:

2005年,“誰戲誰?——鐘孺乾重彩畫展”,北京可創銘佳藝苑

2007年,“跡·象·境—鐘孺乾繪畫學術研究展”,中國美術館

2010年,“鐘孺乾繪畫藝術展”,武漢美術館

重要出版:

《從跡象到境界——鐘孺乾的藝術世界》,湖北美術出版社,1999年

《中國畫名家畫庫》,人物畫專集,四川美術出版社,2001年

《跡象境·鐘孺乾作品集》,湖北美術出版社, 2007年

著作:

《繪畫跡象論》,人民美術出版社,2004年(獲湖北省人文社會科學成果獎)

《水墨變象》,人民美術出版社,2013年(第二屆中國美術獎·理論評論三等獎)

展覽信息

展覽名稱:生靈舞臺——鐘孺乾作品展

展覽時間:2015年3月21日至4月21日

展覽地點:翰海當代藝術中心

聯系電話:010-59756992

北京朝陽區酒仙橋路10號恒通商務園B36樓B座2單元一層

展覽主辦:北京市文物公司、北京翰海拍賣有限公司

展覽協辦:《收藏家》雜志、北京鈞天雅奉文化傳播有限公司

已有0人發表了評論

您需要登錄后才可以評論,登錄| 注冊