李小山

一、他這個人

我與楊佴旻雖然結識時間已久,但真正在一起相處,則機會不多。以我的直觀感覺,楊佴旻不是高調的人。與許多喜歡做畫外功夫的畫家相比,他寧愿守在畫室里埋頭畫自己的畫。我一向比較逆反,當多數人過于收斂和謙虛,不愿拋頭露面,我便對那些敢于自我肯定,甚至自我膨脹的人發出喝彩;而在人人冒充大師及泰斗時,我對那些自謙的人低調的人懷有好感。對前者的喝彩,是因為當某人在萬馬齊黯一片沉寂之時敢為人先,體現的是一種勇氣和魄力;對后者懷有好感,是因為現在依靠自吹自擂做自我推銷成了愈演愈烈的風氣,他們這樣做的目的無非是為了多撈一些好處,與藝術毫無關系。楊佴旻出道已有些年頭,按理可以弄出更大的動靜來——而且,他有這樣的能力和實力。他對我說他是不愿這么做,生怕自己落到與那些被自己唾棄的人一樣的處境。我理解,一個潔身自好的人在我們的時代很難呼風喚雨,整個生態如此,獨善其身已非常人所為。

楊佴旻的另一個特點是堅韌。與其說楊佴旻的堅韌與他的性格有關,不如說是他的理想使然。很多年來,我都有這樣的感受,圈內的朋友相聚,幾乎極少有人討論藝術。記得韓少功曾戲言,文學圈的同行聚首,從來不談文學,要么談論體育或八卦,要么打諢插科。是的,我們時代的藝術家作家已經不敢或者鄙視涉及專業話題了。這恰恰是問題所在,沒有熱情,哪來對文學藝術的敬畏之心,沒有敬畏之心,何以擁有攀登高峰的雄心壯志?而對文學藝術的熱情來自始終如一的理想,理想是作家藝術家終生的旗幟。楊佴旻堅固地抱著他的理想不放——他的理想是:把這個時代的中國畫創作推向一個新的高度。

高度不是虛幻,這一點,楊佴旻非常清醒。他一再強調,一個當代中國畫家需要視野,需要胸襟,需要學識。就他的閱歷而言,印證了他自己對當代中國畫家應有的基本素質的要求。楊佴旻多年來在日本游學、創作,在世界各地行走,又保持與國內畫壇的血脈聯系。因此,他通過創作實踐深入思考中國畫的未來走向,既為自己開辟了一條極為有效的途徑,同時也成功地樹立起一座具有示范意義的標桿:無論從哪方面評判,一個時代必然具有一個時代的繪畫,傳統是過去的輝煌,今天的輝煌是依靠今天的畫家親手造就的。

幾年前,楊佴旻突然想起應該重新進入學院氛圍,把自己置身于相對單純的學院狀態——他大約覺得,這是另一條修煉心性的道路。我曾問他:你拿這個博士學位,想獲得什么?楊佴旻的回答是:我需要這個過程。幾年后,楊佴旻順利地戴上了博士帽,我再次問他:博士學位對你以后的創作會有沒有幫助?他的回答是:沒有,但是我完成了自我的設計,學位不重要,重要的是我能夠做成自己想做的事情。楊佴旻為了做成一件事情不惜花費大量時間和精力,正是他性格中堅韌的一面,他為他自己的理想一步步攀登的勇氣和決心更是令人刮目相看。

二、他的觀念

一個畫家的創作活動及最終成果,取決于他的整個觀念,這是個常識。楊佴旻曾反復向我陳述他的繪畫觀念,一方面顯示了他對繪畫(特別是中國畫)的完整思考,另一方面也證明他在建設新的經驗和知識系統時的嚴肅態度。我曾為楊佴旻寫過一篇短文,題目借用了他一幅作品的名稱,叫做《窗外有風》。我觀賞他的許多作品和閱讀了他的一些文章之后,發覺這個名稱含有某種寓意,與他的繪畫觀念及作品風貌發生著內在聯系。

稍稍熟悉中國現代繪畫史的人都不難發現,從徐悲鴻、林風眠等人開始,傳統水墨的格局面臨實質性的變化。臺灣畫家席德進干脆宣稱,未來中國繪畫的歷史將這樣劃分:林風眠以前的繪畫史和林風眠以后的繪畫史。席德進這一結論雖然與當下更為多元和多樣的局面不十分貼切,但是,此結論放在中國畫范圍,意義仍然是一目了然的。林風眠(以及徐悲鴻)的實踐已經不是他個人藝術趣味的體現,而是標志著一個繪畫體系的沒落,以及另一個繪畫體系的歷史性亮相。

在當代,任何一個再保守再無知的畫家也不敢否認這樣的現狀,即:水墨畫已從單一和封閉走向多元和開放。我相信一點,盡管傳統水墨(或者說,傳統中國畫)依然是一部分人的衣食父母,這與學術評價無關。許多人被傳統水墨在當下的市場熱潮迷惑住了,以為市場是繪畫現實的晴雨表,這是深刻的誤解。楊佴旻立場堅定地指出:“水墨畫(他指的是傳統水墨)無論從哪方面來講,實為和逐步走入現代化的中國社會太不相適應,太陳舊了,中國畫不能把陳舊當獨特——不能讓不思進取成為中國畫壇的常態。”其實,這樣的“常態”在社會現實的裹挾下大有席卷之勢,很多曾經高舉革新大旗的人紛紛繳械投降,心安理得地成了“常態”中的一員。正如楊佴旻質疑越是民族化就越是國際化的說法。他認為,作為一個當代畫家,如不具備起碼的視野和胸襟,怎么可能使自己的創造性勞動在現實中生效?換句話說,民族特點只是一種由時間沉淀的歷時性的東西,若不能提升到與其他民族的共識性評判上,只不過是自欺欺人的把戲而已。

我想特別提及楊佴旻的一個觀點,他說:“傳統與現代明確劃分,能免于傳統遭受破壞……只有清楚哪些繪畫面相為傳統,哪些為現代,中國畫家才知道自己應做什么,才能把畫事做好。然而,至今中國畫顯然在這個分界上含糊不清。恰恰是對中國畫藝術傳統與現代關系上存在不清醒認識,一直以來‘革新’的矛頭直指中國畫藝術傳統。……建樹新的就得以破壞傳統為代價,這種歷史文化傳承之傳統讓人疑惑。”二十多年前我寫過一篇文章,專門討論把傳統中國畫當作保留畫種,而把以黃賓虹、齊白石為代表的傳統水墨畫模式稱之為伸進二十世紀的最后一段尾巴。實質是對“不破不立”的新闡釋。保留和革新可以在不同的途徑里同時展開,但是這并不表示兩者的意義是相等的。這一點,與楊佴旻正好是不謀而合的。楊佴旻不屬于情緒激烈的人,他的思考來源于長期冷靜的觀察,以及本人的實踐經驗,比空洞的表態遠為有力。

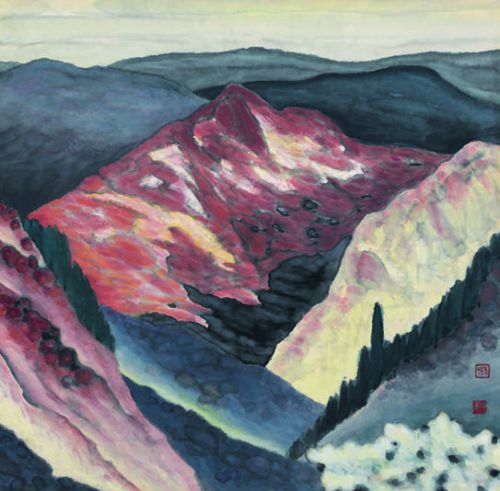

水墨畫的革新是當代畫家無法繞開的課題,多年來眾多畫家為此付出了極大的心力和勞動,為什么成果寥寥呢?楊佴旻認為其中重要的一環是水墨畫家仍然沒有找到正確的發展方向,抱著傳統“水墨為上”的陳舊觀念不放,他解釋道:“正說明了水墨畫的色彩表現難以掙脫‘舊系統’框架,難以給愈益強烈的色彩表現以一個應有位置是中國畫現代化的盲點——中國畫由墨相向著色彩轉向是近百年中國畫家實踐中的難題……林風眠正是在濃墨與重彩的交融中求得了和諧。雖然他所開創的這一條路還有待完善,至今尚未形成一個強有力的派系,但探索還在繼續,新水墨的影響正在日益崛起,目前在中國畫壇,水墨重彩畫風已經是一個重要的創作方向,也定當形成氣候,成為未來中國畫的主流。”楊佴旻反復強調色彩在水墨畫創作中的重要性,準確地切中了時弊,回顧近幾十年來的水墨畫創作,幾乎極少有畫家愿意在色彩的強度和豐富性上下工夫,水墨單色仍然一統天下。這必然造成水墨畫表現力的單調和貧乏。楊佴旻發出疑問:“面對萬紫千紅的世界,為什么要把水墨畫定格在單色上呢?因為它的名字叫‘水墨畫’嗎?”他進一步說:“事情到了現在,如果我們還墨守著那單色,豈不是如同不讓一個少女穿色彩鮮艷的衣裳一樣嗎?一直憋在心里的一句話,今天就冒昧的說出來:在宣紙上進行實驗的,我的朋友,我的同志們,在你們的墨色里添加上顏色吧,你的畫面一定會更具魅力!”

請記住,楊佴旻大聲疾呼的“色彩”并非簡單的與水墨對等的表面樣式,色彩代表了一種立場和靈魂,對于像楊佴旻此類一心進取的畫家而言,表面的樣式僅僅是結果,他希望從源頭上推陳出新,意義自然非同一般。在他與我的交談中間,他常常不自覺地陳述自己對“技法”的迷戀,用他的話說:“筆墨、意境永遠是祖先留給我們的偉大遺產,但千萬不要因為它偉大,就被束縛了手腳;不要以為水墨畫的新舊在于題材,而是取決于技法,在于畫家本身的靈魂。”在他看來,技法不是單純的作畫技巧,不是簡單的筆觸、肌理和色塊,技法是駕馭畫面的韁繩。沒有新的技法,就沒有新的方向,正如他考察了日本畫和中國畫之后發出的感慨:“日本畫已初步完成了它的現代化形態,因為它已凸現出一個與現代審美意識相適應的和穩定的形式結構。創作思想的統一化,風格上的現代化,語言上的純粹化,技法上的創新化是它的一般特征。日本畫在整體形態上走出了傳統,但包容在作品中的精神內涵和美學感覺是日本民族固有的。”所以,楊佴旻特別期盼“出現思想與技法高度統一的新中國畫形式。”

這樣的形式是否已經存在?無疑,楊佴旻的結論是肯定的。如前面所言,自徐悲鴻、林風眠一代人開始,中國畫革新的號角始終沒有停止,在當下,盡管風氣使然,大多數中國畫家縮回到傳統的懷抱,但仍有一部分畫家馬不停蹄朝前奔駛。楊佴旻是其中之一,具體地說,是其中非常耀眼的成功者之一。

三、他的創作

楊佴旻是創作上的多面手,人物、風景、靜物都有所涉獵,而且都畫得精致而深入,趣味無窮。就我的觀畫經驗來看,喜歡那種表情豐富的東西,單一則說明才能偏窄。袁枚論詩,以才、力、識、膽為四種品質,才華排第一位。每個對創作有所了解的人,都會理解,藝術家不是勞動模范,單靠勤奮的勞作無法達到應有的高度。我有理由相信,楊佴旻具備做一個優秀畫家的才華,并且沒有浪費這種才華。他的作品證明了,在任何一個環境里,我們都能在第一時間里發現其位置,而無須看作者的名字。我一直抱有這種看法,判斷一個畫家的特征,是看他具不具備獨特的個人圖式——古今中外藝術史上凡有成就者,概莫如此。既然楊佴旻的才華給了我們信心,那么,即使對他加以苛責和追問,似乎也不足以使他在我們的印象中減分。

在以前的文章里,我多次提及一個觀點——即博爾赫斯說的那句咒語:一個作家或藝術家只做他能做的事,而不能做他想做的事。這是帶有一定程度的宿命的色彩。我遇到過許多弄藝術的人,完全沉浸在自己的想象中,自我陶醉,自娛自樂,失去了任何客觀依據。楊佴旻內斂及謙和的性格使他的調門很低,但如我所說,他是堅韌的,是理想主義的。綜觀他這么多年的創作,都在既定的軌道上步步向前,沒有出現大起大落的狀況。這一點,與西方的巴爾蒂斯、莫蘭迪,中國的林風眠、關良等人很相象。

我想提及楊佴旻的早期作品:《以塞尚作品為藍本的靜物》、《以莫奈作品為藍本的風景》,這是探究他的作品的線索。楊佴旻從一開始就沒有打算墨守成規,像許多在宣紙上重復古人那一套的人那樣,做既不費力又討好受眾的事。楊佴旻試圖將現代繪畫的表現方式嫁接在中國畫材料上,為自己開了個好頭。我的意思是,假若楊佴旻加入到當時的“實驗水墨”的陣營中,隨大流跟風潮,搗鼓那些非驢非馬的實驗品,結果必定白白把自己搭進去,而不會有所斬獲。楊佴旻為何要把塞尚和莫奈做藍本?看似偶然的東西,其實是必然的。也就是說,楊佴旻把內心的創作沖動與期待突破的方向結合起來,迅速而有效地排解了他的苦悶:宣紙上的革命是可能的,但是,生宣紙的承受力必須與它的性能相一致,它承受不了真正的寫實,它的局限是先天的,這種局限卻正是它的優勢。

在我與楊佴旻討論時,多次設問,想從他口中套出他的秘訣。例如,宣紙和色彩的關系?因為我始終抱有疑惑,宣紙與畫布性能不同,水性顏料和油質顏料之間的區別也顯而易見,如何做出同等品質的效果呢?楊佴旻以棉里藏針的方式堅持自己的立論:中國畫革新必須以色彩為先導,單色(墨色)的表現造就了以往的輝煌,但與當下的生活相距太遠。遠到什么程度?遠到所有關于傳承的話題都已陳舊不堪。前人如此迷戀的水墨(單色)在我們這個時代一無所取了嗎?結論不重要,楊佴旻的作品是他的證據。我們至少得承認,無論是繪畫還是音樂,都不是理論可以說明白的,必須觀看,必須聆聽,“看”和“聽”比起空頭理論要重要得多——離開作品本身,一切言說(理論)都是白費的。

所以,在楊佴旻作品中溜達、徜徉和游走,你會發覺,他的貢獻值得重視和珍惜,不僅如此,你還能發現,他的作品中具有使人著迷的技法表達,這種表達已經爐火純青。利用宣紙的特質,水性顏料的功能,描繪現代生活、情境,同時創造出與油畫對等的視覺效果,甚至在某些方面補充和添加了油畫所不能的東西——那些在自由烘染的墨痕里閃現的色彩之光,那些極為細膩而又厚重的筆觸之間,那些靈活而又穩定的形態之中,無一不加深觀賞者對宣紙和水性顏料的好感。這是一種完整的感受,也是楊佴旻的夢想,人們常常把夢與現實做了截然的區分。但在有些人身上,夢想就是現實。當一個畫家做出前人沒做的事情,意味著什么呢?我讀到一些批評家談論楊佴旻的文章,大致上在兩個方面對他加以肯定:一是他的作品意境悠遠和獨特,二是他的作品在形式上有突破和確立。我更關注楊佴旻在水墨技法上的掘進與沖擊。當人們談論到林風眠,幾乎眾口一詞談論他在“融合中西”上做的貢獻,而“融合中西”的實質是以西方為前提的。這樣的上下文關系不難理解,對畫家的實際創作,卻是一個難題。楊佴旻認為我們時代的畫家不應該再拘泥于中國和西方這種過時了的二元對立的話題,一切為我所用,一切為創作的豐富性和有效性所用,就此來看,楊佴旻的創作態度是超然的——作品才是解決爭議的最終依據。

我還要重復一點,當代中國畫依然處于低谷的境地,有志于在中國畫園地耕耘的畫家事實上肩負著額外的壓力。楊佴旻的創作標志了一種啟示,或者說,表示出一種驕傲的姿態。——中國畫可以在新的生態中激發潛能?在“窮途末路”之后再現生機!借用黑格爾的歷史觀:存在的便是合理的。楊佴旻的作品已經作為事實存在了,至于它的合理性,我沒有懷疑,而且,我感到會有越來越多的人喜歡和珍愛他的作品——我想再次重復,對作品的最終評判是由它本身的品質來決定的,這正是楊佴旻的優勢所在。

四、幾句后話

我把這篇文章的題目定為《他的史詩》,意思是,一個人的一生可以造就他個人的史詩。但是,有的個人史詩即是時代史詩。成為時代史詩,是每個理想主義者的一生的動力。如果一個人對自身的判斷與歷史對他的判斷不謀而合,那是天大的幸運。楊佴旻有這樣的幸運嗎?他沒有嗎?

2011年6月

已有0人發表了評論