陸宗潤

2014年9月17日,習近平主席訪問印度期間,曾特別提到了唐代玄奘高僧當年在中印兩國宗教交流方面立下的豐功偉業。唐僧的母校那爛陀大學也于當年9月1日正式復課,重新開始招生,中國政府特為此提供了資金援助。2007年,玄奘紀念堂于玄奘取經終點,那爛陀寺(大雷音寺)附近落成完工,紀念堂門口佇立著一尊巨大的玄奘法師雕像,明賢法師重走玄奘西行之路到達終點后曾特別來此參拜。

這座雕像的造型源出于宗教藝術史上一知名圖像,對于大多數人來說,這一圖像應當并不陌生。上海書店出版社出版的百家講壇系列之《玄奘西游記》一書封面及每章標題頁均以此圖為配。中華書局出版的中外交通史籍叢刊系列中的《大唐西域記校注》也將其用作開篇配圖。

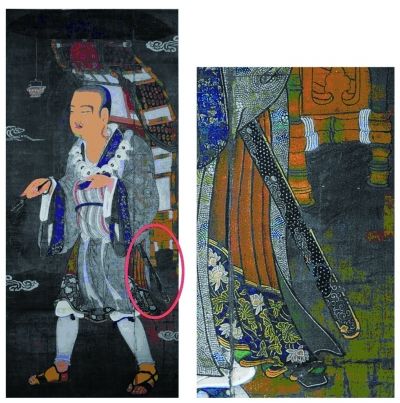

畫中所繪為一位中年行腳僧人形象,長眉,微須,束腰,草鞋。身后經篋中一卷卷經卷清晰可見。僧人一手持經卷,一手持佛塵,經篋上方一盞孤燈垂墜,照明前路。腰懸配飾,似刀似劍。

目前,該圖像最廣為流傳的版本共有兩處,其一為絹本設色畫,現藏于東京國立博物館。2005年,中國國家博物館舉辦“扶桑之旅”展覽,該畫作有幸得以在中國展出。根據展覽的說明文字所言,此畫繪于鐮倉(1185—1333)后期,其造型依據中國所請畫樣繪制。其二為石刻,刻繪于玄奘法師靈骨塔所在地——興教寺,石碑高1.76米,寬0.67米,右上角題有“玄奘法師像”字樣,左上角刻有歐陽竟無題詩。此中日二版本造型完全一致,目前流行的觀點認為,日本所藏絹本畫是自興教寺石刻取材摹繪。

最早對這幅圖像進行系統研究的是日本學者松本榮一,此后還有王靜芬、李翎等中日學者紛紛參與其中,就其造型藝術來源影響及所繪僧人形象展開討論。根據其在中國展出時展覽陳述所言,此畫作原型當為唐代高僧玄奘。而中國國家博物館李翎則對此提出了不同意見,她認為,至少現有資料并不足以推斷出此行腳僧人像即為高僧玄奘。

之前各方觀點孰是孰非暫且不談,筆者在此想從另外的角度對這一畫作的具體繪制對象做一簡要探討。在此之前,首先應當澄清的是,關于興教寺的石刻,除上文所提及部分,石刻左下角還有文字,因拓本多不清晰,前人學者少有留意。該文字內容為:“民國二十二年冬月長安李枝生摹繪郭希安刻。”由此可見,興教寺石刻圖像并非原創,乃是自他處“摹繪”而來,因此,通過認定該石刻圖像為臨摹對象確證東京國立博物館所藏行腳僧人圖為“玄奘法師像”之論點當難以成立。

竊以為,對 “玄奘法師像”中行腳僧人身份提出質疑的最有力論據之一在于其腰間所配利器上。李翎曾著有研究文章發表于《故宮博物院院刊》,稱此圖像中僧人所配為“戒刀”。針對這一看法,筆者特別查閱了佛家典籍求證。“戒刀”是指僧人用于裁剪衣物、修理頭發的刀子,“戒”字在前,提醒僧眾絕不可以此傷人。《大宋僧史略》中提到:“及持澡罐、漉囊、錫杖、戒刀、斧子、針筒,此皆為道具也。”而關于戒刀的具體尺寸,宋代詩人黃庭堅在《還神岡圓首座戒刀頌》一詩中寫道:“平生受用,三尺吹毛。”似是指戒刀長度為三尺左右。此外,《祖庭事苑》中說:“戒刀,《根本雜事》云:‘佛在室羅伐城……此是大刀,不是刀子,汝等應知有三種刀子,謂大、中、小。大者可長六指,小者四指,二內名中。其狀有二:一如鳥羽曲,二似雞翎,不應尖直。’”其中明確定義了“戒刀”的尺寸共分大、中、小三種。分別為4至6指長。在現存的一些石窟中,也能找到戒刀的繪畫或雕塑造型。其中新疆吐魯番伯孜克里克石窟第31窟左壁第三幅的壁畫“剃度圖”中出現的是半月形的剃刀,安岳毗盧洞石窟十煉全景中反復出現的則是約半臂長的直刀。從外觀形制上看,后者與“玄奘法師像”中行腳僧人腰間所配長度相差較大,且無鞘。畫中所繪與其稱為“戒刀”,更像是帶鞘的佩劍。依據佛經所言,劍屬兇器,僧人不得佩劍,因此筆者大膽猜測,“玄奘法師像”所繪人物形象恐非取材于中國古代僧人,而是另有來處。

其二,畫中所繪僧人衣物穿戴也與我們通常的認知有所不同。關于唐代僧人的衣著式樣,可以以敦煌石窟中保存的圖像作為參考。敦煌研究院的蔡偉堂等學者曾對敦煌石窟中描繪的僧服的歷史沿承做了整理概括,將出現于敦煌石窟中的僧服造型主要分為袈裟、僧祇支、偏衫、裙等幾種。其中石窟中出現的幾處行腳僧造型多身穿窄袖裙衫,腳蹬木屐。法國集美博物館所藏藏經洞出土的兩幅“寶勝如來”圖中,所繪制的僧人形象也均身著交領對襟衫,直袖或收口窄袖,單色無裝飾。這樣的穿著衣飾也與行腳僧的形象含義更加契合。“玄奘法師像”中的僧人衣著錦繡華貴,褒衣博帶。這類大袖衣裙的僧衣式樣在唐代僧人服裝中只是偶有出現,多見于隋唐時期供養人造型中,此前的行腳僧人圖像中尚未有所發現。此外,畫中僧衣繁復厚重,圖紋精致,邊沿處甚至有華美繡花,這均不應為行腳僧當有之服飾特點。

結合以上兩點,我們大膽推斷,這幅行腳僧人圖的取材原型并非中國古代僧人。綜合參考日本相關方面研究成果,以及日本確證可考的玄奘像,同時考慮到中國古代權貴也有將自己的形象用作宗教繪畫原型的先例,這幅畫作很有可能是以日本貴族為原型繪制而成的。若此推論成立,則上文論述的關于佩劍及服飾方面的不合時宜之處均能夠得到完美解說。當然若要論證這一點,還需要進行日本服飾方面的考證研究。只是如此一來,玄奘這一中國古代著名的高僧,其圖像造型究竟源出何處就又有待重新考證了。

(作者為書畫修復專家)

已有0人發表了評論