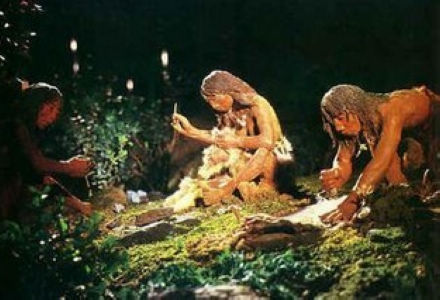

古人用骨針縫制衣物 想象圖

本文摘自:中新網,作者:任麗娜,原題為:《學者殷謙揭秘一萬多年前人類如何穿衣打扮》

使用蚌殼和貝殼、碎骨作項鏈等裝飾品;用植物纖維紡線,并且使用骨針縫制衣服;涂抹植物液體制成的紫色、綠色、紅色等顏料,使得裝飾品和衣服色彩鮮艷……5日,中國獨立學者、著名作家殷謙接受中新網記者采訪,揭秘一萬多年前人類如何裝飾和穿衣打扮。

今年37歲的殷謙以筆名“北野”聞名中國當代文壇,他9歲開始發表文章,16歲出版的長篇小說《花開花落》被拍攝成同名電視劇。迄今,他已出版包括小說、散文、雜文等各類體裁的文學作品近50部,被稱為“高產”作家。

近幾年,殷謙在山西省懷仁縣云中鎮鵝毛口村進行考古研究時發現,生活在中時期時代晚期和石器時代早期的鵝毛口人已經完全有了家居修飾和穿衣打扮的愛美之心。

“簡裝”過的“半穴式”居室

殷謙研究發現,洞穴是舊石器時代古人類最理想的居所,因為當時還沒有更好的對付猛獸的武器,它們選擇位置多在山腰以上的高處來防范猛獸的襲擊,但是進入中石器時代晚期和新石器時代早期之后,隨著物質條件和技術條件的發展,遠古人類從山嶺地帶進入平原,這時候已經不習慣棲居在洞穴內,他們就仿照舊石器時代的洞穴而骨器、木器、石器等工具在斷崖或臺地制作橫穴,以滿足遮風擋雨和御寒取暖的要求。

從殷謙在鵝毛口村的古人類生活遺址發現的橫穴來看,這種房子制作簡易,這里的地質也適于制作這種居室。鵝毛口發現的古人類居室有一部分置于地面之下,坑穴的上部架設草木和動物骨骼等頂蓋,平面為圓形,直徑3米多,里面沒有灶坑,但偏東北處發現有圓形的燒火面,可能是燒煮食物時留下的遺跡。居室的周壁及居住面光滑平整,隱約還可以看到一些不規則的簡單修飾花紋,可見中石器時代晚期至新時期時代早期之間,遠古人類就已經懂得了修飾房屋,使其變得美觀舒適。

有藝術氣息的陶器和裝飾品

殷謙稱,在鵝毛口村一些陶器殘片上可以看出約有1/3有紋飾,主要是淺細繩紋、劃紋、剔刺紋等,這很明顯是中石器時代和新石器時代早期古人類的制陶工藝,那時候只能制作一些簡單的陶器,在修飾過程中主要使用精細石器進行簡單加工,盡量讓它們變得美觀,足可見那時候人們已經有了初步的啟蒙式的審美觀。

已有0人發表了評論