圖為新書的插圖。

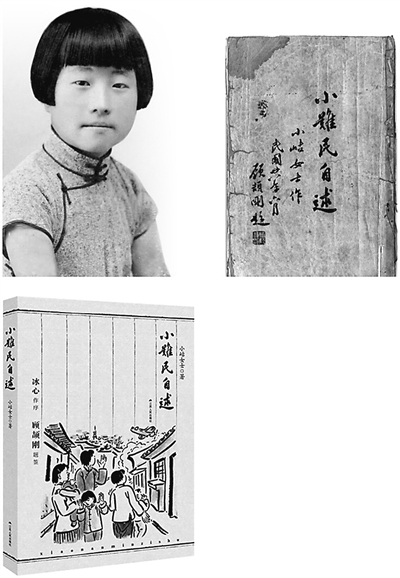

上圖為作者“小岵女士”及舊書封面,下圖為新書封面。

今年是中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年。作為出版人,我們有責(zé)任推出一系列相關(guān)主題的著作,提醒人們不忘歷史,更好地開創(chuàng)未來。在漸成規(guī)模的作品群里,江蘇人民出版社剛剛推出的《小難民自述》引起了不少讀者的關(guān)注。它顯然不屬于嚴(yán)謹(jǐn)學(xué)術(shù)研究類著作,可它也無法等同于一般的普及性讀本。它是如此特別,以至于我們難以對它進(jìn)行簡單的歸類。

特點(diǎn)之一在于它的作者“小岵女士”是個(gè)年僅13歲的小女孩。“小岵女士”原名吳大年,本來居住在南京。1937年,抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),為了躲避日寇,她與家人一起離開南京,輾轉(zhuǎn)安徽、江西、湖北、湖南、貴州、云南等地后,歷時(shí)9個(gè)多月,最終抵達(dá)昆明。她把一路上的難忘經(jīng)歷與見聞感受記錄下來,這就是《小難民自述》。

特點(diǎn)之二在于這本書寫好之后,立即受到文化名人的高度評價(jià)。小小年紀(jì)能寫出這樣的作品,先是引來《益世報(bào)》記者的注意,在他們的推薦下,又進(jìn)入冰心、顧頡剛等人視野。最終,冰心為之作序,顧頡剛為之題簽,書稿由商務(wù)印書館于1940年3月在香港出版。《益世報(bào)》董事長、比利時(shí)人雷鳴遠(yuǎn)看到書稿后也很受觸動(dòng),他為小書題了四個(gè)字——“生于憂患”。

“自述”文字共有4萬左右,并不算多,但字字樸素、句句純真。無論是逃難路上的危險(xiǎn)、苦難,還是內(nèi)心深處的憂愁、憧憬;無論是對于敵人的痛恨、嚴(yán)斥,還是對于家人的依戀、關(guān)心;無論是對勇赴前線戰(zhàn)士的贊嘆,還是對吸食鴉片國人的哀怒……種種情狀,自然流露。

想來也是遺憾。這樣一本卓有意義的“特別”著作,在抗戰(zhàn)勝利后,竟然漸漸淡出了人們的視線。一晃70年過去了,還有多少人記得當(dāng)年跋山涉水的那位“小難民”?

所幸,她的兒子——著名歷史學(xué)家錢乘旦教授,一直對此“心有戚戚焉”;所幸,錢乘旦教授是江蘇人民出版社的“老作者”,與出版社一直保持著密切的聯(lián)系,在一次偶然的聊天中,錢乘旦教授主動(dòng)提到了這本書。

原書文字為繁體、豎排,右翻閱讀,字號(hào)偏小,考慮到今日讀者的閱讀習(xí)慣,我們自然要作調(diào)整。由于是民國時(shí)期出版,原書行文中一些字詞、語法乃至標(biāo)點(diǎn),多有不符合今日規(guī)范者,即使是再版,也要作新的統(tǒng)一。

在一審的過程中,我們發(fā)現(xiàn)書中文字具有強(qiáng)烈的畫面感。書中文字本不多,再版之時(shí),能不能配上一些相應(yīng)的圖畫?這個(gè)想法令我們興奮。我們找到了旅居北京的青年畫家呂杰曉,他的作品頗有些豐子愷先生的畫風(fēng),這正是我們所希望的。在我們的“逼迫”下,數(shù)月的時(shí)間,呂杰曉閉門不出,反復(fù)閱讀書稿多遍,又參考民國相關(guān)照片,終于提供了35幅精美插圖。我們將這些插圖放在相對應(yīng)文字之后,并在每幅圖后“留白”,希望給讀者一點(diǎn)“遙想”歷史的空間。相比原書,這算是一種大膽的突破。

再版的《小難民自述》中,錢乘旦教授專門撰寫了1000多字的題記。題記對他的母親吳大年女士年幼時(shí)的逃難經(jīng)歷與《小難民自述》出版過程作了說明,并以一名歷史學(xué)家的眼光,對今天我們再版這本小書的意義作了生動(dòng)的揭示。他這樣寫道:

自《自述》出版至今,已75年過去了,當(dāng)年那積貧積弱的中國早已不再,一個(gè)強(qiáng)大、富裕的中國屹立于世界,中華民族浴火重生,如火鳳凰再現(xiàn),創(chuàng)造著自己美好的未來。世界變了,我們對歷史的記憶卻不能丟棄,過去的苦難給我們留下的是無窮的警示,激勵(lì)我們永遠(yuǎn)奮斗,自強(qiáng)不息。今天的年輕人,如果能從當(dāng)年那小難民的自述中讀到一個(gè)弱小的中國小女孩幼小心靈中的家國愿景、她的期待與希望,就能夠稍稍體會(huì)到他們的祖輩經(jīng)歷了什么,以及這些經(jīng)歷對今天的中國意味著什么。

今年,2015年,時(shí)逢中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利70周年、世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年,《小難民自述》的再版,向我們再現(xiàn)了我們曾經(jīng)有過的過去——它盡管苦難,卻是通向復(fù)興的橋梁。

讀罷《小難民自述》,很多人把它比作東方版的《安妮日記》。的確,《安妮日記》是15歲小女孩寫下的文字,所寫的內(nèi)容也是當(dāng)時(shí)戰(zhàn)爭所帶來的苦難。不過,與猶太小女孩安妮相比,我們的“小岵女士”又顯得幸運(yùn)了許多:后來她考入了西南聯(lián)大歷史系,畢業(yè)后回到家鄉(xiāng)從事教育。78年過去了,她還能以90高齡,為我們這些晚輩撫今追昔。

這就是“生于憂患”的力量吧!如果說戰(zhàn)勝苦難、奮力前行的“小岵女士”曾經(jīng)擁有這種力量,那么,今天我們在實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢的征程上,不也應(yīng)該放大并發(fā)揮這種偉大的力量嗎?

(作者為《小難民自述》責(zé)編)

文章來源:人民網(wǎng)-人民日報(bào) 責(zé)任編輯:劉姍(實(shí)習(xí))

已有0人發(fā)表了評論