原標題:湯一介:挖掘中國文化的價值和意義

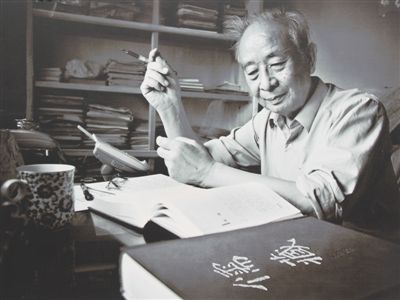

湯一介和他晚年傾力最多的《儒藏》。

他是一個做大事的人

聽同事們說,湯先生不但學術觀點敏銳,而且學術主張新穎,學術主意特別多,很多中青年人都跟不上。

1988年我到北大哲學系時,湯先生不常來系里。我第一次見到他的場合是1991年在校外舉行的一場學術報告會上。湯先生說道,中國哲學中體用不分,什么樣的體有什么樣的用;現代卻把體用分離開來,把一個體連接到和它性質不同的用上,無論中體西用還是西體中用,就好像是牛體馬用或馬體牛用。鮮明的觀點,尖銳的批評,給我這個聽眾留下至今不褪色的記憶。

從那時候起,我注意讀湯先生的書。聽同事們說,湯先生不但學術觀點敏銳,而且學術主張新穎,學術主意特別多,很多中青年人都跟不上,是一個做大事的人。湯先生上世紀80年代帶領系里幾個青年教師組織中國文化書院,書院導師是一代學術宗師的群體,吸引了來自全國各地成千上萬的學員,在中國百廢待興的時期首先興起了文化熱。90年代文化書院的活動以小型講座為主,邀請世界各地著名學者來燕園講授中國思想專題。書院不時為德高望重的導師祝壽,湯先生很注重“米壽”。記得文化書院為季羨林先生組織的“米壽”特別隆重,書琴詩畫的展現格外雅致。湯先生在祝壽會結束時總要說,我們做好為老先生作“茶壽”的準備。想不到湯先生自己在“米壽”前夕離開了我們,豈不令人唏噓!

2001年之后,我和湯先生的接觸多了起來,有時還陪同他的學生朋友到位于朗潤園公寓二層的湯先生家中拜訪,在狹小的書房,在四壁書柜下圍坐在一起,樂黛云先生每次都以腰不好為由坐在矮凳上。湯先生夫婦的話題或是北大人文學科的學術規劃,或是國內外學術新書,或是對學術熱點問題的看法,或是對在座各位的勉勵,總之離不開學術,像是開一次小型學術討論會,給我帶來多少激動和振奮的時刻。我在這里第一次聽到湯先生關于編纂儒藏的設想和研究儒學的規劃,討論了儒藏與四庫全書的不同;多次經湯先生啟發開竅,也是在這里,我得到了湯先生親筆贈與的《郭象與魏晉玄學》、《儒道釋與內在超越問題》和英文版的《基督教與中國文化》等等精神財富。

身患癌癥,心系學術

湯先生的學問變中有不變,古今上下求索常變常新,始終不變的是愛國情懷;中西跨界交叉多多益善,歷久彌新的是中國思想體用一源。

湯先生得知患癌癥之后,見到我們時依然那樣從容祥和,思考起哲學問題仍然那樣生機勃勃,我對他的音容笑貌、語重心長有一系列記憶。今年寒假,他得知我領銜申請國家社科基金重大招標項目“20世紀中國傳統哲學與馬克思主義哲學和西方哲學關系”獲得批準,邀請杜維明先生、王博主任和我一起到他書房,談如何研究儒學與馬克思主義哲學關系,那天上午談論兩個多小時。湯先生新近創立的北大儒學研究院確定四個重點研究方向:儒學史、儒釋道三教關系、中國經學史、儒學與馬克思主義哲學關系。前三個方向是國內外學術界一直關注的重點,最后一個方向頗讓一些人感到意外。杜維明先生也認為這個方向的研究很重要,解決這個問題是儒學今后發展的一個關鍵所在。我匯報了申報項目的基本想法。湯先生沒有具體談儒學與馬克思主義哲學關系的重要性,只是淡淡地談了一件事:上世紀90年代胡啟立和北大的老熟人回憶革命經歷,他說,我們年輕時為什么革命,因為愛國,國民黨太腐敗,我們有救國熱情。我第一次聽湯先生談政治,但一下子明白了湯先生為什么一直重視儒學與馬克思主義哲學關系問題,一切盡在不言中。

去年12月23日湯先生在新書《矚望新軸心時代》發布會上說,我從青年時代起就喜歡思考哲學問題,這個習慣一直沒有改變。進入新世紀之后,我是從中西哲學比較中提出問題的,這是一個前提。我馬上要邁進87歲了,一生中最有創造力、思想最活躍的時間過去了,被浪費掉了,我希望這樣的問題不要再發生了,讓大家自由思想,讓大家自由討論,讓大家自由發揮潛力,讓大家能夠有廣闊的眼光來關注中國,關注世界,我們的將來才真正有希望。會上大家很激動,老朋友們談論很多,沒有時間發言了,我給湯先生遞了個紙條,大意是:湯先生的學問變中有不變,古今上下求索常變常新,始終不變的是愛國情懷;中西跨界交叉多多益善,歷久彌新的是中國思想體用一源。

今年6月19日《湯一介文集》召開發表會,湯先生講了近一個小時。大家知道他已病入沉疴,他卻欲罷不能,一字一句地說出了一生追求的理想,他不是回顧總結個人的思想,而是朝向未來。他說,我愛我的祖國,我愛中國文化,不光只承認中國哲學特有的價值,也承認不同民族都有的價值,重新燃起對未來的火焰,挖掘不同文化的價值意義。這是湯先生的精神遺囑。聽探望他的弟子回來說,這次講話傷了他的元氣,好幾天才恢復過來。湯先生用盡氣力說出的精神遺囑,我們要銘刻在心。

用思想啟蒙驅散蒙昧專制

湯先生對思想自由、討論自由的追求和馮友蘭先生的批判性反思是一脈相承的。

由于儒藏辦公室事先來打電話說湯先生希望你發言。為在會上談讀第一卷的一點感想:這一卷驗證了湯先生“從青年時代起就喜歡思考哲學問題”,我從中體會到思考問題的深度和力度。湯先生50年代寫的一篇文章討論馬克思在《德意志意識形態》中所說統治階級的“積極成員”與“消極成員”和中國古代的“道統”與“治統”是否同一個問題。湯先生那時的解釋現在并沒有過時,兩者有不同的語境,不能相提并論。馮友蘭先生在《新編中國哲學史》第七冊中用儒家傳統中“君”與“師”關系重新思考了這個問題。原儒有“民貴君輕”、“從道不從君”的傳統,明代儒學發展出“道統”與“治統”兩立的思想,王夫之說得明白:“天子之統也,是謂治統;圣人之教也,是謂道統”。康熙在興文字獄時宣稱:“道統于斯,治統于斯”,用“君師合一”的高度統一碾碎了中國啟蒙思想的萌芽。湯先生對思想自由、討論自由的追求和馮先生的批判性反思是一脈相承的。

由于發言時間限制,有些話沒有展開講,現在續完。馮先生和湯先生的討論觸及中西馬哲學比較的一個方法論問題。馬克思的意識形態批判和儒家對帝王思想專制的抵制是在不同語境、用不同的術語表達,不能作簡單類比,把馬克思主義當作公式來套用中國思想傳統。但從哲學思考的徹底性來說,兩者的批判有用思想啟蒙驅散蒙昧專制的共同旨趣,是我們今天關注中國和世界的思想資源。受到這一思路的啟發,我在從事20世紀中國傳統哲學與馬克思主義哲學和西方哲學的課題研究中,初步梳理出從明末清初思想家到現在解放思想、改革開放的中國式啟蒙四百年生生不息的發展線索。

“道統”與“治統”的關系同樣適用于思想界。一般所說的學問家是擅長于治學問者,而思想家則是維系和發揚思想傳統的領袖人物。我之所以把湯先生稱作中國哲學界的思想領袖,是想表達出這樣的心意:湯先生離開了我們!我們沿著湯先生領導的學術事業朝氣蓬勃地投入新的生活!!湯先生的精神不朽!!!

□趙敦華(北京大學哲學系)

已有0人發表了評論