周大風2012年在家中。李翔/攝

浙江在線08月14日訊(浙江日報記者吳孟婕)約訪《國際反侵略進行曲》的詞曲作者周大風,一等就是一周。那天傍晚,在城北一所老人公寓見到周老,終于明白浙江大風音樂藝術專修學校校長陳建國在電話里說的“狀況時好時壞”并非托詞——聽了本次報道的主題,臥床的老人剛張嘴想說什么,就開始猛烈咳嗽,努力3次,只發出一聲含糊不清的“謝謝”。不忍心再打擾,與陳建國一起默默退到門口。

出生于1923年的周大風曾說,自己的人生劇本中,從來沒有“平平過”這出戲碼。但由于近半年來大腦神經元的退行性病變進展迅速,那些在他擔任浙江省音樂家協會主席、并兼任許多與音樂有關的職務時“沒時間講”的故事,已很難再被“原音重現”。

好在,歌曲會說話。歷史也不會忘記,大風起兮,戰歌飛揚。

壯志寄弦歌

1945年9月2日,日本政府正式簽署投降書,中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭取得最后的勝利。

“站起來!站起來!站起來!全世界愛護和平的兄弟姐妹們,快為著保衛人類的文明和生存而前進……”這一天,《國際反侵略進行曲》振奮人心的旋律在全世界60多個國家奏響。這首歌的詞曲作者,是從寧波走出去的音樂家周大風先生。

“周大風”這個名字和與之有關的一系列音樂作品,對于當下的年輕人來說,已經非常陌生。稍年長的人,可能也只記得上世紀五六十年代那首與周恩來總理有關、風靡全國的《采茶舞曲》,以及越劇《羅漢錢》、紹劇電影《三打白骨精》等。

陳建國說,這些年來,他陪老師周大風一起接受采訪不下50次,大部分人都是為《采茶舞曲》而來,但周大風一定會強調,自己還有一首“很厲害”的作品叫《國際反侵略進行曲》。常常是,說著說著便哼了起來,如果手邊有鋼琴,還會自彈自唱。

《國際反侵略進行曲》的歌詞和旋律朗朗上口,簡單易學。但有時候,歌唱不惟是溫柔的抒發、溫情的流露,也可能成為時代的回響。

那是1939年春節前夕,17歲的周大風在上海的一張愛國報紙上讀到蔡元培先生撰寫的《國際反侵略運動大會中國分會會歌》。

下班回家路上,周大風細細思量,覺得歌詞文采雖好,但略顯艱澀拗口,不利于廣泛傳唱。當晚,他就“斗膽”給蔡元培先生寫了一封信,在提建議的同時,附上了一首自己懷著強烈的愛國激情一揮而就的白話詞曲稿。

不久后,他驚喜地從上海美國商人發行的《正言報》和香港出版的《星島日報》上,看到了自己創作的《國際反侵略進行曲》詞曲。歌曲被確定為國際反侵略運動大會總會會歌,并譯成多國文字,世界各國反日德意侵略集會時一般都會高奏此曲,氣勢十分磅礴。

1941年9月的一天,《正言報》編輯何干約周大風在福熙路浦東大廈璇宮劇場后臺見面。他轉交了200塊銀元歌曲創作稿費,并告知,《國際反侵略進行曲》是由時任國際反侵略協會中國分會顧問的蔡元培先生親自向總會推薦的,他還曾稱譽該曲“全球同聲,為國爭光”。當時,蔡先生已經辭世。對于其不以個人作品獨據,卻力薦一位素不相識的毛頭小伙子的創作的磊落品格,周大風只能把尊敬和感激放在心底。

60多年后,周大風的學生張紅藝重新錄制了《國際反侵略進行曲》。陳建國還記得,“周老師在排練時反復指出‘情感一定要隨著音樂起伏’,雖年事已高還堅持一起前往錄音棚”。現在想來,這不僅是周大風的驕傲,也是中國和世界的驕傲。

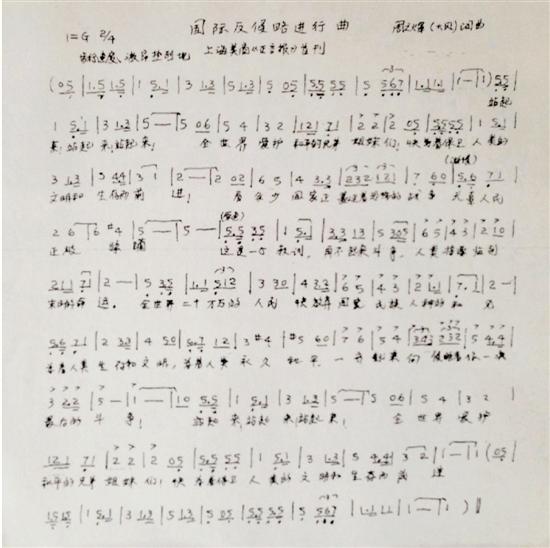

《國際反侵略進行曲》手稿,現存于寧波周大風紀念館。

英雄出少年

周大風的生活里不能沒有音樂。在杭州朝暉新村省文化廳高知樓住了30多年,他留下滿室樂譜、教材、音樂碟片和自己手工制作的小提琴、鋼琴、古琴;搬到養老院后,兒子周小風給他準備了一個MP3,于是,來探望周大風的人常常被他要求做兩件事:讀報和放音樂。在他床頭的個人信息卡片上,“愛好”一欄也寫著:作曲、音樂。簡簡單單的幾個字里,盤踞著他傳奇而跌宕的人生脈絡。

周大風出生于上海,由于父親忙于革命工作,將他送回老家寧波大碶后洋村。8歲時,他進入由教育家曹靜淵創辦、采用以發展學生興趣和個性為宗旨的“道爾頓制”授課的靈山學堂就讀,深受李叔同、豐子愷、朱自清等名師的言傳身教。周大風后來常對學生說的一句話——“音樂來自生活”,就是出自靈山學堂音樂教員、后來成為廣州音專(今星海音樂學院)首任校長的陸仲任先生的教誨。

1937年抗日戰爭爆發,在上海念中學的周大風不得不中斷音樂學習。回到故鄉后不久,他與同學一起創辦宣傳抗戰的劇團——“扎馬民眾救亡工作團”并擔任團長,排演了夏衍的《洋白糖》《偉大的愛》,田漢的《放下你的鞭子》等劇目。有老鄉笑他“小鬼心比天高”,周大風的回答讓對方啞口無言:“越是這種生死浴血的關頭,就越需要文藝作品的鼓舞。”

由他創作的中國第一部抗日題材歌劇《鐵花》,在寧波各地巡演,場場爆滿。劇中的歌曲也迅速流傳,向工作團討曲譜及其他抗日歌曲曲譜的人越來越多,周大風索性將其刻成蠟紙油印分發。

1938年,他經人介紹進“上海益豐搪瓷公司”第五分廠當學徒,利用業余時間跟上海國立音專教授王瑞嫻學習鋼琴。

在當時被稱為“孤島”的上海,周大風耳聞目睹日本侵略者的種種暴行,悲憤痛恨之余,他借兒童樸素的語言和民謠體裁,創作了歌曲《白米謠》:“……啊呀呀看呀,那邊的洋房里呀,白米堆得山一樣呀,為什么我們要餓得淚汪汪呀?白白米呀,沒有吃呀。沒有吃呀,叫媽媽呀,媽媽淚汪汪呀。”

這一時期,他的音樂創作也達到了高峰,《堡壘進行曲》《孤島藝人之歌》《勝利進行曲》等描寫民眾之苦、傾訴亡國之痛、激發救國之心的歌曲不斷發表在各家報紙上。至今仍少有人知,當年那些用了“千里”“萬明”等幾十個筆名“混淆敵人視聽”,在淪陷區廣為流唱的一大批反侵略題材的歌曲,其實都出自周大風之手。

[1] [2] 下一頁 文章來源:浙江日報 責任編輯:劉姍(實習)

已有0人發表了評論