新京報訊 (記者許路陽 (微博))清華大學23日舉行施一公研究團隊“剪接體的三維結構、RNA(核糖核酸)剪接的分子基礎”成果發布會。有學者認為,施一公團隊的這一科研成果,將得到諾貝爾獎委員會的認真考慮。

發表兩篇“里程碑式”論文

8月21日,施一公作為通訊作者,清華大學生命學院博士后閆創業、醫學院博士研究生杭婧和萬蕊雪,作為共同第一作者,在國際頂級期刊《科學》上同時發表兩篇“背靠背”論文。被著名結構生物學家、美國斯隆-凱特琳癌癥研究中心教授丁紹·帕特爾用“里程碑式”一詞形容。

他們的成果之一還包括,在世界上首次捕獲了真核細胞剪接體復合物的高分辨率空間三維結構。

施一公分析他的團隊超前于世界其他研究團隊的原因時表示,除了2013年冷凍電鏡技術有了質的飛躍,與3位“85后”弟子的成長也分不開。

分子生物學法則中“最后一個待解結構”

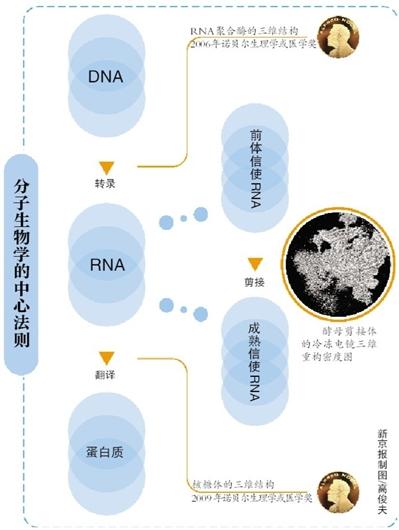

“我能站立、行走的大部分作用來自蛋白質,但蛋白質不會憑空產生,源頭是遺傳物質DNA,而描述DNA到蛋白質這一過程的規律叫做分子生物學的中心法則。”施一公說。

多個諾貝爾獎圍繞這一“法則”產生,其中,RNA聚合酶的結構解析獲得2006年的諾貝爾化學獎,而核糖體的結構解析獲得2009年的諾貝爾化學獎。“剪接體是細胞內最后一個被等待解析結構的超大復合體,而這一等待實在已經太久了。”2009年諾貝爾生理與醫學獎得主、哈佛大學醫學院教授杰克·肖斯德克如此評價。

著名癌癥生物學家、美國杜克大學藥理學院講席教授王小凡評價說,“我個人相信,施一公取得的這項成就將得到諾貝爾獎委員會的認真考慮。”

對此,施一公回應,在研究一線確實不可能因為諾貝爾獎去做課題,他表示:“從來不想或想不到也不可能,但從來沒認真去想什么時候會得諾貝爾獎。”

他認為,目前國內媒體太關注諾貝爾獎,其實可以淡化下,“大家應該關注什么難題沒有解決,什么是更重要的課題,而不去想什么獎,歷史會自然做出解答。”

35%的遺傳紊亂與剪接體直接相關

成果的核心內容就是“剪接體”,清華校方提供材料顯示,許多人類疾病都歸咎于基因的錯誤剪接,或是針對剪接體的調控錯誤。

“35%的遺傳紊亂與剪接體直接相關。”施一公介紹,其中就包括視網膜色素變性、脊髓性肌肉萎縮癥和慢性淋巴細胞性白血病等。丁紹·帕特爾認為,這些研究成果將對我們理解剪接體相關疾病的發病機理以及發展針對這些疾病的治療方案具有明顯的長期影響。

不過,施一公強調,目前只是基礎研究,與治療應用仍有相當距離,下一步,他們的目標是還原整個剪接過程。

“剪接體”是什么?

施一公團隊的杭婧形容:遺傳信息就像一個總統府,藏有許多文件需要交給下面的蛋白質去執行,但文件本身又比較冗雜,既有有用信息,又有無用信息,而剪接體的作用就是,“把沒用的信息去除掉,把有用的信息拼接起來。”

■ 回應

擬任副校長是否會耽誤科研?

“有過承諾,教學科研都不會丟掉”

根據教育部相關任職公示,施一公擬被任命為清華大學副校長,如公示通過,今后將如何平衡科研和行政工作?

“我還不是副校長,但我有一個對自己的承諾,過去已經挺忙了,但教學和科研是不會丟掉的。”施一公說,自己每年在清華要教約100節課,“這是雷打不動的,無論是不是副校長,我相信我的課一節都不會減,只會增加。”

他也坦言,如今投入科研的時間已不如剛回國時,不過也有約一半時間會“老老實實制作研究”。

尤其是在一些重大課題中,施一公回憶,從今年3月開始有突破到如今的5個月時間內,他至少有兩個半月都在參與,“文章里面的圖,甚至有一半都是我自己做的。”他表示,科研過程中得到突破的喜悅感,“是很難用得獎或者中彩票來描述的,完全不同。”

正文已結束,您可以按alt+4進行評論

已有0人發表了評論