海上知名篆刻家江成之先生因病4月11日在上海辭世,享年92歲。

海上知名篆刻家江成之先生因病4月11日在上海辭世,享年92歲。江成之1943年被西泠印社創始人王福廠錄為弟子,1947年加入西泠印社,曾獲得西泠印社“社員功勛章”。著有《江成之印存》、《江成之印集》、《履庵藏印選》、《印邊隨想——江成之談藝錄》等。《東方早報·藝術評論》前不久組織了一場小型研討會以追思一代篆刻名家。

顧村言(《東方早報·藝術評論》執行主編)

海上知名篆刻家江成之先生上個月辭世,江先生在傳承浙派的同時,一直深研傳統,生前比較寂寞、低調。他在篆刻方面的成就到底體現在哪些方面?他的人格魅力對上海印壇的影響到底何在?這次由陳麥青、陸灝發起,由《東方早報·藝術評論》組織這樣一個小型的研討會,我覺得既是一次追思會,也可算是篆刻藝術的研討會。江成之先生是江宏老師的叔叔,想先請江宏老師從家屬角度具體談談。再請大家從各自的角度暢所欲言。

江宏(畫家、評論家)

我們從小就生活在一座房子里,幾十年了,包括我幾個堂兄弟一直生活在一起。我對叔叔的印象是他不善言談。有一次我爸的一個學生來,和叔叔兩個人一個下午就喝茶,一句話也沒說。但是叔叔一說到印章就有話了。我親眼所見,他的學生每個禮拜帶著作品來,叔叔一個一個跟他們說。他把所有的話都說給學生了。甚至跟我嬸娘的話都很少。因為他是一個不講究的人,無所求的人,默默無聞的人,所以他的篆刻藝術走守成的一條路那是必然的。

今天我要談一個問題,守成是不是創新?其實有許多人誤解了創新——把創新總認為一定和前面不同,其實不同也可以,但是你一定要有來龍才有去脈。既然你要守的是好東西,為什么不守呢?從它的好東西里你可以結合你的創作活力。所以從守成的話題,我又想到了一個流派的問題。流派就是風格,流派就是一個群體的風格。要稱流派了,一定是有眾多大家在一起。以前交通不暢通,流派相對容易形成地方性的東西。能夠形成流派的一定要互相切磋,審美一致,然而每個人不一樣。所有的流派都有傳承,一代代人都不一樣的,藝術也是這樣。今天我們信息發達了,地方流派相對落后。但是你想如果要形成一個流派的話,一定是有它的道理的。一定是它從藝術史上整個脈絡下來的。每個流派都有它的特征和藝術上的造詣。你不要一說浙派,就覺得保守。藝術創新是對的,創新在哪里?就在你身上。

所以我叔叔江成之,第一是守成有功,守成有方。而且在守成中把自我放進去,這就是創新。第二他的學生也各有不同的面貌,比以前一輩要強大得多。這個又牽扯到流派的問題,浙派其實是篆刻史上一個相當重要、豐富而且很有趣味的一個派別。

孫慰祖(上海博物館研究員、上海書協副主席)

我跟江老實際上接觸不多,但幾十年來一直是我內心十分崇敬的一位老輩。

先接著江宏兄的話題講,傳統與創新這個命題。近幾十年來在藝術領域中很熱門。創新的口號,有一段時間在我們書法理論界也非常時髦,甚至出現一種聲音,就是“傳統成為一種負擔”。古代沒有創新這個概念,看看書法史上的那些代表人物,所謂個人風格怎么來的?第一個就是學古人,第二,隨著自己的個性逐漸形成一些特點。它是取法傳統基礎上,與自已的性格、生活境遇、創作情景相融入后,慢慢生發出來的。無論書法、繪畫、篆刻領域,實際上都是這個道理。現在大多數藝術界同道形成了共識,藝術有它的規律,不是我明天開始創新,然后自已貼上一個新標簽那樣簡單。但是我們一段時間里卻陷入了一個思考的誤區。所以我很同意剛才江宏兄講的意見,第一我們尊重傳統,第二正確認識創新。我認為在前人的基點上,有一點自己的東西,就是創新,不是離開前人越遠就就越偉大,相反,倒很可能越危險,只是自已不自知而已,但歷史老人會看得很明白。也不是我想要創新就真成了創新,不是推倒傳統重來。我們說的傳統是經過歷史沉淀、篩選的經典,你怎能蔑視、推倒呢?最近幾十年來藝術領域里倒是看到過不少標榜創新,結果走向怪異、畸形的現象,最后自己覺得走不通,又回來了。是不是這樣?盡管還有些雜音在,但是我想這些東西恐怕走不遠。

因此,我對江先生的敬重之處首先因為他恪守著這樣一條道路:學古,不激不厲,寧靜致遠,幾十年走著這樣一條老老實實、扎扎實實的道路,同時又自然融入自己的情性。我們把江成之先生的作品放在浙派印人的風格序列里面,仍然有所不同,這就是 “走出一小步”。我們現在回過頭去看藝術史上的經典,大多如此。這樣一種藝術理念對我們當前的藝術領域來說,特別具有精神價值,還不光是他的藝術風格的價值問題。這是我想講的第一個感想。

第二個感想,是怎么看浙派刻的歷史地位。清中期以后的篆刻史,不容否認,時空影響最大的流派之一就是浙派。浙派名義上是個地域概念,實際上到晚請民國,它的風格和技法往北至少輻射到山東,往南邊流播到嶺南,其實不存在盛衰問題,而是不斷演化、更新的問題。另一個鄧石如派也一樣,學鄧石如的,到再傳弟子吳讓之就不大一樣。吳讓之再后邊,吳昌碩、黃牧甫、趙之謙,這三位都學過鄧石如,也學過浙派,結果更不一樣。我們怎么看傳承和異變的關系和價值?一種就是江宏兄講的,以傳承為主;一種是成熟以后又有較大的異變。這個異變是不是傳承?傳承為主有沒有價值?

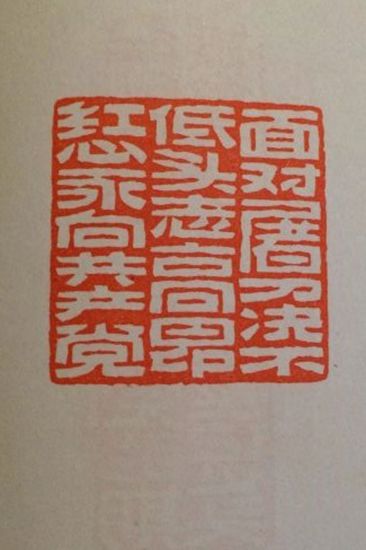

當代藝術圈有一種有害的觀念,就是嘲弄雅致和工秀,以為不再是“風格”,只有雄奇、粗獷才是風格。工秀和雄奇本來是藝術審美兩大風格體系,這個本來沒有問題,藝本史上一直存在,符合人們的不同審美需要。個人審美傾向也會轉換。不能說你喜歡雄奇的,然后就把工秀的貶為守舊的。審美需求多元,創作擁有自由,探索應當鼓勵。要警惕的是某種戰略陷阱的設置——讓人們認為工穩雅致不再是藝術,不再是個性。只有某種設定的模式才是風格,才是創新。我窺測這種陷阱的用意在于:跟在你們后面排隊,走傳統道路,哪年哪月才能出頭?不如另挖一個窗口,自己排在第一,自我打造經典。這是沒有進去,就已經出來。可是不幸在于歷史經典不是當世決定的,而是回頭看的結果。

再聯系到江老的個人性格,剛才江宏兄講他一直在江老師跟前。這是“在內觀之”。我們呢,是“在外觀之”。上海印壇的民國老人中,江先生的個性是內斂的。我跟江老第一次接觸是在1988年上海舉辦首屆全國篆刻大獎賽的評審工作中,我作為年輕的評委,更注意觀察當時幾位老輩印家葉露淵、高式熊、方去疾、江成之的評判眼光和表態方式。給我留下清晰的印象是,江老始終以非常平和的方式表達意見,表現出儒雅、文靜、敦厚的風范。后來,又有多次在西泠印社的社慶活動中與他相見。集體用餐時他多是和隨侍在側的三兩弟子靜處一隅,不隨人熱。我想,這和他創作上不趨時風的性格也是相通的。他沉浸到個人的藝術世界里面,其他的東西在于他似乎是無可無不可的。在江老的追悼會上我才知道他早年的求學履歷,感觸很深。我想,他的處世性格、修養又和他的良好的教育背景是相表里的。同時,他的性格和處世態度也影響了他的弟子。這是我第三點感想。

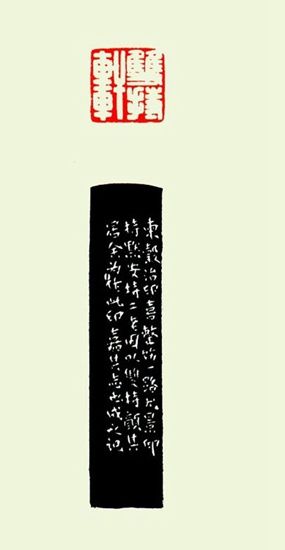

最后我想說的是江成之先生對印壇的貢獻。這個話題在今天肯定講不透,我只提出兩方面。首先當然是他本人的藝術成就。以我的認識,作為跨越現、當代印壇大格局的一位印家,在浙宗前輩先后凋零的背景下,他的創作對浙派篆刻風格的繼承和發展所起到的標桿作用。江老的創作,成熟很早,一生的藝術作品始終保持在高水平的坐標上,這本身就是一個非常鮮明的特色,也是他始終如一的嚴謹的藝術態度的體現。他充分運用和發揚浙派篆刻技法語言的優勢,在現當代中國印壇紛繁的風格譜系中占住了兀然獨立的地位,也為海上篆刻風格多元化格局的構成作出了個人的貢獻。要談江老深厚的藝術功力,我們不妨回看“文革”時期集體創作的《新印譜》。說實話,其中很多作品都已淡出我的記憶。當然這里面存在一個特殊時代人為制造的困境,就是簡化字刻印,這本身是違背篆刻藝術規律的,不是一條可持續發展的道路,這一點我們現在已經認識到了。但是,就在這樣苛刻的前置條件下,江成之先生,還有葉露淵、單孝天、方去疾先生等幾位老前輩的作品,仍然表現出作為篆刻的本質特性和出色的變通智慧,到今天看來仍然經得住檢驗。

今天活躍在海上印壇的中堅力量,首先要歸功于近代上海歷史大文脈的滋養,同時也賴有火種代代相承的接力人。和其他幾位民國印壇的老輩一樣,江老在十年動亂這樣惡劣的社會環境下,以應變的名義組織工人刻印小組,悉心栽培篆刻新人。和我的幾位老師一樣,在那一特殊的時期,談不上任何個人功利心,只有對藝術的虔誠和對青年愛好者的熱情付出。當年江老指導的上鋼三廠刻印小組,曾經是上世紀70年代海上印人中頗有聲譽的一個群體。當年扶育的年輕人,今天已經成為在上海印壇乃至全國印壇卓有影響的名家,也是當代上海篆刻有代表性的風格群體之一。江老對于篆刻藝術的承上啟下之功,更是不巧的貢獻,值得我們海上印人深深地感念。

張遴駿(篆刻家、江成之弟子)

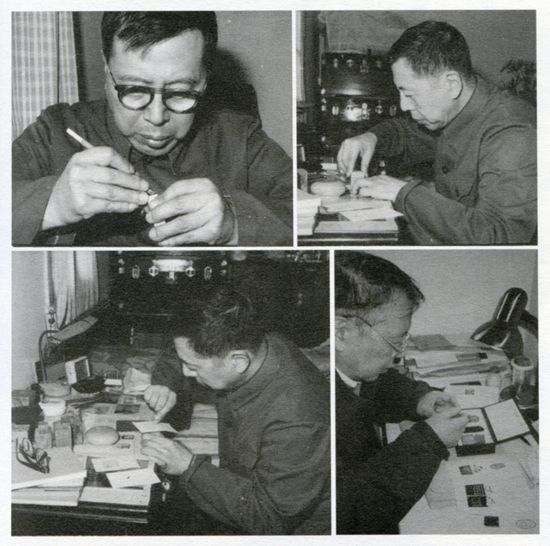

我是1971年10月進上鋼三廠的,進廠不久,參加了廠工會美工組的活動,先是學美術,畫素描速寫,又是學書法,大飯廳外有個詩畫廊,經常陳列職工的書畫作品。也是在這時,讀到以樣板戲唱詞創作的《新印譜》,見到了江先生的印章,當時未署名,但只覺得那幾方浙派的作品與眾不同,特別精彩,雖不知是誰所刻,但心向往之。

后來,廠工會美工組的杜家勤老師組織工人刻印組,緣此認識了江成之先生,這才知道這些心向往之的印章就是江先生的作品。江先生話不多,那時刻印小組就從創作開始,內容有革命歌曲唱詞、法家人名等,記得第一套就是《我為革命多煉鋼》,還在朵云軒(當時叫東方紅書畫社)展出過。這些作品都是用簡化字刻的,刻印組每周活動一次,布置任務,修改印稿,有時我寫好印稿來不及等到下一次活動,就跑到江先生的辦公室去請他改,有時一天會跑幾次。一定要到印稿完善了再動刀,刻完了給老師看,有時問題多會重刻,有時他會動刀改一下,有時還會稍微磨一下再改。一段時間后老師見我們有兩三人比較專注學篆刻,就約我們星期天到他家去,悄悄拿些原拓印譜給我們看,有的還允許我們借回去鉤摹。在藝術上,老師的要求是非常嚴格的,稍不滿意就要重刻。他還不讓我們學浙派,更不要學他的風格,經過一段時間的學習,上鋼三廠工人篆刻組的名聲在上海漸漸響了起來,參加了不少展覽和活動。方去疾先生在編《新印譜》第三輯時,就把上鋼三廠工人篆刻組的四五位成員吸收了進去。

說到上鋼三廠工人篆刻組,其實在“文革”前就成立了,江先生是1959年進上鋼三廠的,進廠不久,廠工會美工組的杜家勤老師就了解了他的篆刻特長,在廠里組織了篆刻組,請他指導。上世紀60年代初,篆刻組創作的一套毛澤東詞《憶秦娥·婁山關》就被精心裝裱,作為上海工人代表團的禮物遠渡重洋送給日本有關方面。“文革”初期,因運動篆刻組的活動停頓,到了上世紀70年代初,又恢復活動,也正是我進廠后的一段時期,因此,篆刻組的兩段時期,第一段我沒有參加,第二段我全程參與。每次專題創作,江先生也有作品參加,其余大多經他指導修改。直到“文革”結束后,篆刻組的活動仍然堅持,書法雜志試刊號上,有篆刻組一組堅持毛主席遺志的印章,正式出版后的第二期,有一組新國歌的組印,都是我們刻的。上鋼三廠工會還為江先生舉辦了個人篆刻展,盡管布置陳列相當簡陋,但在當時還是受到職工的熱捧。一直到上世紀80年代中期,江先生、杜家勤相繼退休,篆刻組集體創作的活動漸漸少了,但作為個人創作還是堅持著。后來,上鋼三廠每年舉辦職工藝術節,有職工書畫展,每次都有篆刻作品展出。廠工會也舉辦過篆刻學習班,江先生也曾來輔導。

經過江先生的培養,篆刻組不少成員取得了成績。當然隨著世博動遷和企業改制,上鋼三廠作為生產企業已不復存在,當年的成員也星散各處,不少已退休。但據我所知,現在還在動刀的至少有四五位,還經常一起切磋。其中,加入西泠印社的有我和李文駿,還有徐國富后來雖離開了上鋼三廠,但他當時也是篆刻組的骨干。一家工廠出了四位西泠印社社員,恐怕在社史上也是絕無僅有的。再如濮茅左當年也是篆刻組成員,后來到上海博物館,成為古文字的專家。成員中有加入中國書協和上海書協的,也有的走上領導崗位或從事其他領域工作的,但不論是誰,對篆刻組的這段經歷,都是非常留戀和難忘的。

江先生對于我個人,更是有厚恩的,他手把手教我學篆刻,遷居后又把浦東的住房留給了我。《江成之印集》《履庵藏印選》《履庵印稿》編成后,又囑我作序。先生晚年由于身體原因很少刻印了,但他仍一如既往地關心著弟子們的成長,每次帶了印稿去請教,先生總是認真地審視,提出不足,雖然是簡短的幾句話甚或幾個字,卻總是點中要害,有時還會讓你去翻哪部印譜參考哪位印家的哪方作品,讓人驚異于他的思路敏捷。2001年,我受上海書畫出版社之約,編輯《吳樸堂印舉》。我知道先生與吳樸堂為同門,過從甚密,吳樸堂經常以近作印蛻相贈,日積月累有300多方,先生貼成了一本冊頁。一次探視先生時,我流露出想借此冊頁去掃描,先生當時未表態,講完此話我就很后悔,此時先生已臥于病榻,很少下床,不該再打擾老人家。幾天后,先生又住院了,但出院后沒幾天,先生讓師母打電話給我,說冊頁已找出來了,讓我去拿。捧著這本冊頁,我不禁感慨萬分,先生對后輩的期許和厚愛盡在不言之中。

陳麥青

(復旦大學出版社學術總監)

我與江老碰過兩次面,第一次是1980年代,第二次是他的追悼會。(上世紀)80年代末靜安區舉辦靜苑杯上海書畫大賽,江老是評委之一。那個時候我大概在二十二三歲,小年輕碰到老先生有點怕的,話都不敢多說的。江老先生算是大名家老先生,但感覺還是蠻平易近人的,沒有大名家那種姿態的。直到現在,不管是誰,至少還沒有聽到一個對江老先生的為人有什么不好的說法。現在在藝術圈,這種事情不多了。

我個人認為作為一個藝術家,德藝兩方面都要。江先生他也是我們應該學習的(榜樣),他是一步一步扎扎實實地走過來的。這個我感覺在現在這個氛圍中,是值得我們大家學習的。本來我們想在他有生之年搞個流派展,但江老師去世我們感覺很突然。

周建國(篆刻家、江成之弟子)

1959年,江先生調入上海第三鋼鐵廠工作。三鋼是家大廠,藝術方面的愛好者也很多。廠工會專管宣傳的干部在得知了他的特長后,便請其在工余之時去輔導,幫助他們提高書法篆刻上的素養和技藝。在畫畫的同時,打好書法基礎,也實踐一下篆刻。1960年代,中日邦交逐步開展。一次,一個日本工會代表團訪問上海,市工人文化宮要求三廠準備一份禮物。先生就帶領工人美術組成員刻了一套毛主席詩詞《憶秦娥·婁山關》組印,并做成一幅印屏作為全市工人的禮物送給客人,日本朋友欣喜萬分,為這份出自工人之手的高雅藝術品深深折服。

1960年代初,在上海的西泠印社社員為慶祝建社60周年,集體創作了一部《西湖勝跡印集》,參加刻印的有高洛園、馬公愚、王個簃、來楚生、錢君匋、吳振平、葉潞淵、唐云、秦彥沖、吳樸堂、高式熊、方去疾和江成之。該譜共收錄印章55方,先生刻了四方。由于他在開始工作后不再用原名,而以字行。1963年,紀念西泠印社成立60周年的活動通知寄到三廠,因查無“江文信”此人而退回,故他未能前去參加社慶活動。現在想來,很是遺憾。一則社慶五年舉辦一次,老一輩印人陸續西歸;二則“文革”浩劫不久來襲,又有印人死于非命,前輩、知己大半凋零,再無促膝談藝之緣了。

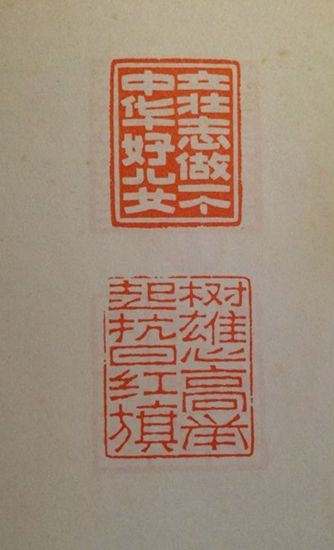

“文革”結束,篆刻藝術的春天隨之來臨。伴著改革開放的深入,印壇開始百花爭妍。由于篆刻藝術的不斷普及,青年愛好者越來越多,就拿三廠工人業余篆刻組來講,隊伍在逐漸擴大。當然,其中大多數人是偶爾為之,以充實工余生活;也有個別青年對篆刻情有獨鐘,到了嗜迷地步,且長期隨他左右,探究篆刻藝術。江先生亦樂意接受他們為學生,毫不保留地將自己平時積累的經驗予以傳授。經常對他們說,學習傳統要腳踏實地、一絲不茍;借鑒流派要心領神會、靈活應用;推陳出新要立足經典、水到渠成。他的學生皆恪守探究整飭工穩一路,無一野狐狂放者。

江先生除對浙派印藝繼承、發展建樹頗多外,于漢代朱文印亦傾注了滿腔熱情,經其數十年的努力實踐,使這一古老的傳統印式老樹著了新花,重新煥發了勃勃生機。漢代朱文印僅用于姓名及少量吉語章。對此藝術瑰寶的繼承并光大者頗鮮,能為后人熟知的更少。近現代個別篆刻家曾于此作出了各自的探索,然他們僅局限在姓名章的應用上,雖偶爾將其用于閑章創作里,但亦只限在四字句而已,就章法上而言尚未擺脫漢人的羈絆。為此,先生便用大量的創作實踐,終于將漢朱文印式應用在七字以上的閑章里。

先生以為,漢朱文印式初看平穩工致,但平穩工致不等于平庸刻板,平穩中的細微變化,可造成大氣磅礴的氣勢;工致間的些許率意,往往有點石成金的妙趣。篆刻藝術同其他國粹藝術一樣,是一種帶著鐐銬跳舞的藝術。所謂“鐐銬”亦是千百年積淀下來的藝術程式,它又和藝術特點唇齒相依。他知曉傳統樊籬(秦漢印式)的束縛,更明白傳統樊籬所帶來游刃有余的創作自由;他懂得程式框架(方寸之間)的制約,更清楚如何借程式框架來吐露心聲。正所謂不自由時正自由。

1990年,上海書店出版社為江先生出版了《江成之印存》,內中收錄了他四十余年來各時期的篆刻精品三百多方。沒過多久,五千冊書即告售罄。他的印譜受到讀者如此青睞,更證實了他自己的篆刻藝術觀。藝術風格和審美情趣是多樣的,平穩工致不等于平庸刻板。平穩中的細微變化,可造成大氣磅礴的氣勢;工致間的些許率意,往往有點石成金的妙趣。近時印人隨意破碎印面以為古,其實,印之古氣豈在殘破之中,關鍵在于其字法、章法是否與古人相契合,而稍用破殘只是為了調理印之朱白而已。所以,他愛古人,不薄今人。同古人、今人對話是交流,同自己對話是反省。不重復自我,不束縛自我,才能不斷進取。先生的印譜剛出版后不久,上鋼三廠的領導對藝術很是重視,特意為已退休的他舉辦了一個隆重的印譜首發式,邀請了上海書協的王偉平、張森、高式熊等人來參加,會上氣氛非常熱烈。

江門弟子第一第二兩代,在印學上各有建樹,在繼承發揚浙派篆刻藝術上,領先于其他同宗門派,從總體的藝術成就來看,各人皆取法西泠八家,血緣于漢印,參以隸意,方中有圓,不急躁浮泛,息心靜氣,沒有矯揉妖媚之態,有著莊重巍峨的大氣,沒有脫離浙派的本色。細細端詳,在和諧嚴密的一規一矩之中,風貌各異,變化多端。對于傳統浙派,有的得其醇,拙樸古秀;有的得其秀,爽利勁遒;有的得其工,精致細巧;有的得其豪,雄健壯麗;有的得其能,典雅婉轉。以技法而論,大都章法自然,方寸之中求平寓險,有的線條斷續起伏,一波三折,斷而再續;有的薄刀快近,表現出風雅之韻,力求表現自己的情調。真是虎尾春冰真學問,馬蹄秋水大文章,形成了蔚為云綺的奇觀。

陳睿韜

(海上印社辦公室副主任)

我想說個題外話。當年求學困難到什么程度?有學生家里沒有收藏,要到上海圖書館去看印譜。上海圖書館當然不是誰都可以進的。要參考閱覽證,參考閱覽證都是要文化單位的人,你工人怎么來看?然后,江先生就刻了個章,顧廷龍看了問:“這個章誰刻的?他來看印譜還是不合法的,但是這個印譜就是要給這種人看呀!”好,一錘定音,下面的人幫忙也比較放心了。過去老一輩的人實際上是愛才的。

解放后,所有的藝人其實都開始不行了,大部分人改行做了很慘的事情。江先生他到了哪里?到上鋼三廠,藝人在大環境下面,能夠堅持下來,真的不容易。而且傳承是至關重要的,沒有斷。等到一下子形勢變了,空氣寬松了以后,那些人不是平地冒出來的,他們原來一直在地下學藝。■

(錄音整理:陸斯嘉、楊潔) 來源:東方早報藝術評論

已有0人發表了評論