一、儒家思想對書法影響的發端以及價值體系的確立

在書法發展史中,趙壹《非草書》的出現,標志著儒學對書法進行全面滲透、融合的發端,并對后世書法以及書法理論批評史產生了深遠的影響。《非草書》為最早論及書法的賦文,不僅對草書產生的淵源作了客觀、理性的分析,也對當時習草之風的盛行作了形象的描述,并闡述了作者對草書的認識和對此現象所持有的態度,對后世書法理論的形成與發展起了極大的推動作用。當時,漢王朝吸取了秦滅亡的教訓,主張“反秦之弊、與民休息”的“文治”政策,在很大程度上促成了文字的普及和文化的繁榮。秦代雖然統一了六國文字,對文字的發展與傳播起了一定的推動作用,但“焚書坑儒”給文字與文化的傳播所造成的災難,以及對后世文人所造成的文化恐懼性是難以抹去的。漢代皇帝的“文治”為文化和文字的重新繁榮提供了豐厚的土壤,也對吏民的文化素質提出了更高的要求,這使得人們在文字書寫的規范和準確上必須使用當時的正體——隸書。漢武帝還設立學官五經十四博士,誦講今文經典,也促進了文字內容的莊重性和嚴肅性,更要求了書寫的精確性和規范性。

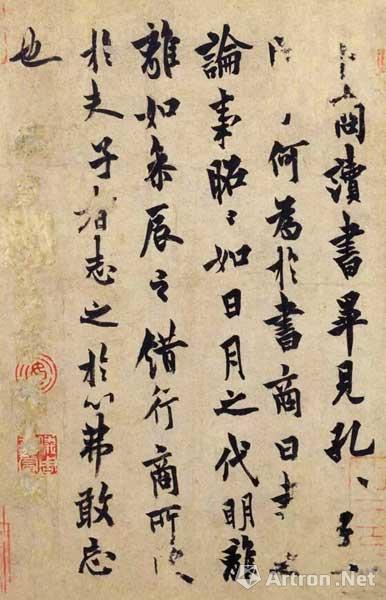

唐歐陽詢卜商讀書帖26cm×17cm 遼寧省博物館藏

儒學之士對于文字淵源關系的考究,既是對先賢創用文字的敬畏與崇拜,又是儒家思想對文化及文字的發展的一種學術態度。可以說,這是趙壹之所以“非草”,認為“草”無益于政的一種根于注重淵源關系的“崇古反今”和“書之為用”的思想根源。但無論如何,趙壹《非草書》的最大貢獻在于他將書法納入儒學體系,強化了書法的文化品格,從而“明確地樹立了一個儒家文化形象——書家對儒家文化的遵循將是最根本的宗旨”(陳振濂《書法學》),書法的審美從此確立了一個影響及今的模式——文化認讀模式。

自西周至東漢之前,還沒有形成一個具有主體特征的文化體系對書法產生決定性影響。也可以說,這個時期的文化類型是泛化的,書法與文化的結合處于一種自在的游離狀態。漢代儒家大一統思想的形成使得趙壹《非草書》得以站在正統思想的背景下對書法明確提出文化本位的要求,即書法必須遵循儒學的理念和價值范式。同時,這也成為漢代以后書法理論所論述的首要文化內容。

北宋蔡襄自書詩卷28cm×221cm 故宮博物院藏

二、儒家思想影響了書家對生命人格的觀照

在儒家思想“禮”的影響下, 書法藝術的品評“以人論書” 且“首論其人”。在儒家看來,書法藝術與政治倫理、哲學等不同,不能作為一種獨立的意識形態存在,要來自于個人的品格、修行、藝術修養,并受閱歷、學識、氣質、性格等影響。清代劉熙載《藝概卷五·書概》中談到:“書者,如也,如其學, 如其才, 如其志, 總之曰如其人而已。”就是說的這個。同樣,書寫時的情緒、環境、筆墨的精良程度等對書法創作也會起到一定的影響。“禮”是儒家思想的核心之一,“禮”對書法創作、欣賞的影響首先表現在書家必須要有為人稱道的道德品質,也就是古代書學論著所強調的“學書貴立品”。古人在教導學書寫字的同時強調首先具備合乎“禮”的德行品格,即要有君子之心、忠義之行。清代書法理論家朱和羹《臨池心解》一文中對“立品”的重要性作了較為全面、清晰的闡述, 他在孔子的“入則孝, 出則悌, 謹而信, 泛愛眾, 而親于仁。行有余力,則以學文”觀念基礎上,提出了“書學不過一技耳,然立品是第一關頭”這一觀點。古人認為“心正則筆正”“作字先做人,人奇字自古”,也可見古人在學習書法時對“立品” 是相當重視的。

北宋蔡襄自書詩卷28cm×221cm 故宮博物院藏

孔子對個體人格的尊重,影響了后世士大夫對獨立人格的不斷追求,古人視字為有生命的人,并有書法骨、筋、肉、血之說。蘇軾則在此說的基礎上提出了“書必有神、氣、骨、血、肉,五者缺一,不成為書”的觀點,并提出:“古人論書者,兼論其平生。茍非其人,雖工不貴。人貌有好丑,而君子小人之態不可掩也;言有辯訥, 而君子小人之氣不可欺也;書有工拙,而君子小人之心不可亂也。作字之法,識淺見狹,學不足之者, 終不能妙。”蘇軾的論述,明顯地將書法與人品修養對應起來, 加上對“韻”“余味”的強調和對“俗”的反駁,無不是立足于人品與學養的基礎上,這也與北宋當時“尚意”書法美學思想核心不謀而合。

中國書法藝術把儒家所倡導的人倫修養視為自己成就藝術的階梯,儒家講德、才并重,并對德的要求特別重視,認為道德是才華的根本,注重人品的內在素質和外在表現的統一。在儒家思想的影響下,書法的創作也必須要講誠信,書寫的規范就是誠信的一種具體表現:如果有人不按照規定好的字體結構來書寫,他人就難以識別,無法得到認可。書法作品的落款、鈐印,不僅僅是為了章法布局、美觀、宣傳個性、色彩對比需要, 也代表著作者的責任感和誠信。

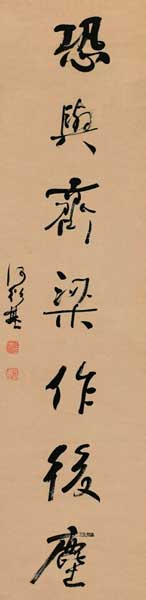

清何紹基行書七言聯123cm×30cm×2

湖南省博物館藏

“然書之作也,帝王之經綸、圣賢之學術,至于玄文內典、百氏、九流、詩歌之勸懲,碑銘之訓戒,不由斯字,何以紀辭?故書之為功,同流天地,翼衛教經者也。夫投壺射矢,猶標觀德之名,作圣述明,本入列仙之品,宰我稱仲尼賢于堯、舜。余則謂逸少兼乎鍾、張,大統斯垂,萬世不易。”

晚明的項穆十分明確地將書法看作“道”的體現并認為書法最終的指向是圣徒的培養,他又說:

“況學術經論,皆由心起,其心不正,所動悉邪。宣圣作《春秋》,子輿距楊墨,懼道將日衰也,其言豈得已哉。柳公權曰:‘心正則筆正’。余則曰:‘人正則書正’。取舍諸篇, 不無商韓之刻,心相等論,實同孔孟之思。六經非心學乎? 傳經非六書乎?正書法所以正人心也。正人心以閑圣道也。子輿距楊、墨于昔,予則放蘇、米于今,垂之千秋,識者復起, 必有知正書之功,不愧為圣人之徒矣。”

在項穆看來,人正則書正,正書法就是正人心。受儒家思想影響,人們將書法藝術活動統統納入自我身心修養的軌道, 書法的學習變成了通往軌道的唯一途徑。儒家思想的“倫理觀”塑造了中國書法的倫理性質,也是對中國書法崇尚人品學養、崇尚士氣、崇尚勁健等品格的驅動和鞭策。

清何紹基行書七言聯123cm×30cm×2

湖南省博物館藏

三、儒家思想對中國書法藝術之審美影響

中國書法在儒家思想道、釋精神的哲學基礎上,各個歷史時期形成了特有的審美價值取向,如晉人“尚韻”、唐人“尚法”、宋人“尚意”、元明“尚態”、清人“尚質”, 等等。但受儒家思想影響的“中和”的審美標準始終處于書法鑒賞與書法品評的主導地位,“中和”是萬物運行和發展的規律,表達了儒家的政治思想、審美思想和人文精神, 是形成中國人普遍思維和審美方式的根源之一, 這也與書法中要求結構均衡、平正,“不激不厲”的審美標準相得益彰。

中國古代文化中的“中和”觀念,既指人自身之內情與理的和諧,也指人與對象之間的和諧,“中和”為美的美學觀是儒家美學的核心,也是書法審美的最高理想和指導原則。書法中強調作品整體理與情、法與意、形與神的和諧統一;線條要有力度、有彈性,要求書法的筆畫、結字、章法等形式因素有變化但不雜亂;書寫過程中運筆的提與按、輕與重、緩與急、起與止、行與留、藏與露、逆與順、伸與屈、疾與澀;結體的主與次、疏與密、借與讓、欹與正、險與夷、離與合、顧與盼、向與背、松與緊、虛與實、動與靜等;用墨的濃與淡、漲與縮、枯與潤、干與濕、沉與浮;章法的虛與實、黑與白、疏與密、主與次、連與斷,等等, 無不是“中和”思想在書法藝術中的體現。受儒家思想的影響,適度原則成為書家遵從的美學規范,并形成了以“中和”為美的書學觀,所以,“中和”之美也就成為書法獨具特色的審美理想。

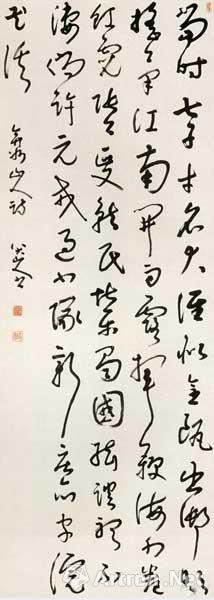

清八大山人弇州山人詩201cm×77cm

故宮博物院藏

同時,我們還應注意到,儒家思想強調不可越規,自然很少從藝術的角度考慮到藝術家個性和藝術創造的問題。在儒家思想的影響下,書法講究中規中矩,凡是崇尚自在、逍遙、激情、自由、張揚個性等,都是怪異之流。因此儒家思想的禁錮導致書法藝術的個性受到時代精神的局限, 這在一定程度上也會影響到書者情感的表現,扼殺書者的創作激情。

已有0人發表了評論