CFP供圖

鮮活的生命在一場私闖“禁區”的戶外探險活動后隕落。

9月20日7時,兩批共47名來自廣州、佛山、東莞的驢友在清遠英德波羅鎮中崆大峽谷旅游時,遭遇突發洪水,造成20人失聯。經清遠、英德兩地組織大搜救后,截至22日16時,失聯驢友中14人獲救,6人遇難。

中崆大峽谷地處石門臺國家級自然保護區,這是一個被譽為“南嶺綠色明珠”的自然保護區,此前已多次發生驢友被困遇難事件。事實上,就在9月17日,英德市政府還發出禁令——禁止個人或單位在自然保護區內游玩。

記者發現,目前國內戶外探險行業格局較為混亂,無論是自發組織還是商業組織的出游隊伍,基本處于缺乏監管的狀態。而驢友天性的冒險精神,又使得他們懷著僥幸之心逃避監管,致使災難不時發生。

●南方日報記者 焦瑩 通訊員 米維多

類似事故多次發生

“中崆地形等同于平原上用刀砍出一條峽谷,人在下面走,上面下雨都不知道。一旦雨水在土壤中達到飽和狀態即會崩塌形成山洪,峽谷里根本避無可避。”

石門臺,2012年1月,被國務院正式批準成為國家級自然保護區。清澈的水流、密集的瀑布,使得石門臺成為眾多戶外旅游愛好者向往的溯溪圣地。而此次事發地點中崆大峽谷,是石門臺保護區當中被眾多驢友視為“廣東最美的溯溪線”。

9月19日,兩隊驢友共47人到清遠英德市波羅中崆大峽谷游玩,其中6人因遇突發洪水而失聯。清遠、英德兩地的大搜救隨即展開。

參與此次搜救任務的廣州藍天救援隊部長“易水韓”告訴記者,他們先后派出3批隊員前往,但救援難度遠超他們的想象。

資深驢友“熱茶”曾帶隊8次前往中崆谷,他告訴南方日報記者:“中崆地形等同于平原上用刀砍出一條峽谷,人在下面走,上面下雨都不知道,一旦雨水在土壤中達到飽和狀態即會崩塌形成山洪,峽谷里根本避無可避。”

松軟的土質、變化莫測的雨水,讓諸多前來冒險的驢友付出了慘痛的代價。2014年8月中旬,一支13人的深圳驢友團,在游覽中崆大峽谷時,遇到山洪暴發被困在峽谷中。最終一名年僅23歲的女子不幸遇難。

2012年7月,18名廣州驢友在保護區中迷路,后在當地警方的救助下,組織了70人的隊伍,經過12個小時的援救才使驢友脫困,其中1名驢友受傷。而早在十年前,也就是在中崆幾乎同一地點,也曾發生深圳驢友被山洪沖走的事件。

不少驢友貿然探險

“熱茶”告訴記者,出于虛榮或好奇心理的驢友為數不少,“有一些驢友僅僅是因為看到網站或朋友圈有驢友‘曬’石門保護區的照片,竟然也貿然要求前往”。

盡管10年內發生了多起事故,但“冒險者”并沒有停下自己的腳步。一位參與搜尋的工作人員曾不解地表示:“這種天氣,無論如何我都不會去露營,天氣預報早就說這幾天粵北地區會有暴雨,一旦下暴雨,峽谷里水位幾秒鐘就可能上漲幾米,怎么敢在那里露營呢?”

正因頻頻發生驢友安全事故,英德市政府以及石門臺管理局也多次發出禁令。今年9月17日,英德市政府發布《關于整治石門臺國家級自然保護區內各種違法活動的通知》,明確指出,石門臺自然保護區不是旅游區,嚴禁任何單位和個人擅自在保護區內游玩。而在今年5月中旬,石門臺管理局也發布過類似通告。

政府的三令五申并沒有杜絕私自進入保護區的游客。石門臺國家級自然保護區管理局黨支部書記邱家林發現,雖然保護區一直以來都安排了巡查員在各個路口巡查違規進入保護區的游客,但仍有部分游客偷偷潛入。

記者了解到,近年來,在各大戶外運動論壇上,廣東網友“求組隊”去“刷石門”的帖子屢見不鮮。

廣東杰海律師事務所主任律師魯艷也是一位資深戶外運動愛好者,曾兩次穿越新疆天山。她告訴記者:“很多驢友對于一些具有挑戰性的地方很感興趣,他們認為挑戰那些難度較大的地方是自我突破的表現。”

“熱茶”告訴記者,出于虛榮或好奇心理的驢友為數不少,“有一些驢友僅僅是因為看到網站或朋友圈有驢友‘曬’石門保護區的照片,竟然也貿然要求前往。”他質疑道,此次出事的兩支隊伍,其中一支來自順德天力鞋業有限公司,“公司拉練,竟然把員工召集到這么危險的地方,不知道是想說明什么?”

戶外探險市場混亂

目前,很多戶外運動都是由個人發起的,整個隊伍不設領隊,完全自主,費用自理。這意味著,驢友之間只能完全靠自己,且往往隱藏著驢友過高估計自己的體能,從而埋下安全隱患。

在某些驢友一意孤行的情況下,究竟誰還能保障驢友的安全?

此次事故中的鞋廠員工“驢友團”由有過3年戶外運動經驗的林建擔任領隊。他此前接受采訪時曾透露,原本他們是去保護區內的蝴蝶谷,但途中要走水路,本地船家表示,途中的錦譚水庫不允許游客入內,遂改變計劃。支撐他改變計劃的原因是“出門前曾查過天氣,認為中雨不至于引發山洪等自然災害”。

“真正有經驗的領隊是不會輕易做出這種判斷的,這簡直就是把隊員的生命視作兒戲。”驢友“湘人2012”說,在戶外探險中,領隊責任極為關鍵,但目前國內并沒有將領隊的資質考核納入資格認證范圍,這導致了領隊市場的混亂。

而驢友自己也有責任。目前,很多戶外運動都是由個人發起的,整個隊伍不設領隊,完全自主,費用自理。這意味著,驢友之間只能完全靠自己,且往往隱藏著驢友過高估計自己的體能,從而埋下安全隱患。

魯艷告訴南方日報記者,她也曾差點丟了性命。2013年,在馬爾代夫潛水時,因沒有遵守規則,獨自一人浮潛,結果被洋流推到了遠離岸邊的大海上。而這種不遵守規則、脫離團隊的行動,在驢友中屢見不鮮。

對于景區管理部門是否該承擔責任,勞毅波認為,管理局已在沿途設立了多處警示牌,也不允許當地村民帶游客進去。“責任應由驢友自己承擔”。

“熱茶”對此有不同的看法。“記得五六年前我帶隊去的時候才三五條船,后來發展到近三四十條船,很多游船老板都會偷偷帶游客進入中崆。”“熱茶”認為,首先要做的是嚴格管理游船,中崆峽谷上下兩頭必須設立明線標示,現在的標示不明顯且較粗糙。

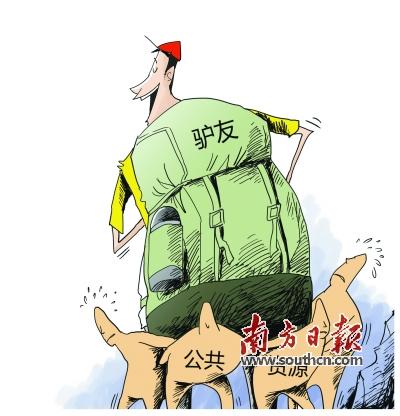

勞毅波建議,相關部門應出臺法規,將目前愈演愈烈的“窮游、瘋游”等納入監管。“可實行‘備案制’,將組織戶外運動的組織、機構和個人進行備案,承擔商業責任。對驢友應該實行‘誰玩誰承擔責任’,既可有效震懾一部分驢友,也可避免因為驢友個人原因造成巨大的公共資源浪費”。

正文已結束,您可以按alt+4進行評論

已有0人發表了評論