9月是北京最美的季節,丁龍潛卻不得不躺在病床上。

70多年前的槍林彈雨都沒能讓他倒下,前些日子的一次意外,讓這位已94歲高齡的老人只能臥床休養。

吊瓶里,藥液滴滴,24小時不停,望著傷處,老人一聲長嘆,這場病讓他錯過了親臨9月3日紀念抗戰勝利70周年大閱兵的機會,老人為此抱憾、傷心,甚至落淚。

因為年事已高,丁龍潛出現肺部感染,感染面積不斷擴大……這場病,他不知道什么時候才能好。

老人望著窗外,嘴唇微微地顫動:“賈文泉、袁笑風(原名袁國楨)、韓振琨(代號艾克堯)、邸子杰(原名邸振剛)……”

犧牲戰友的名字,老人一直都記得,從不敢忘。

“這都是我的中學同學,犧牲時,他們才20多歲。真的好想他們呀……”老人聲音哽咽,淚水滑落……

1936年12月12日凌晨,西安華清池,張學良、楊虎城兵諫蔣介石,呼吁停止內戰,一致抗日。

與此同時,千里之外的河北正定,上百名學生走上街頭,游行示威,逼蔣抗日。“反對攘外必先安內” “聲討不抵抗政策”“呼吁全國人民團結起來抵御外侮”……學生的口號聲,一浪高過一浪。

一個身材瘦削,架著眼鏡,看起來文質彬彬的男孩,走在游行隊伍的第一排,帶領著大家高呼著口號。男孩只有15歲,當時還不叫丁龍潛,而叫劉明讓。

劉明讓出生在河北省無極縣武家莊,是家中長子,1934年考入省立正定中學。他能文能武,不僅成績優秀,還是學校籃球隊的核心球員。

劉明讓追求進步,1936年,在學校加入了中國共產黨領導的中華民族解放先鋒隊,在同學中威信極高。

日寇侵華,時局動蕩。劉明讓恨不得沖上抗戰的前線,殺敵衛國。他知道,日寇不除,校園里就不會有安穩的書桌。

1937年7月,抗日戰爭全面爆發。滿腔熱血的劉明讓再也坐不住了,他告別鐘愛的舊體詩詞和籃球,在郭莊鎮加入晉察冀抗日義勇軍第五支隊,投筆從戎。

父親一輩子安分守己,聽說兒子加入了共產黨的部隊,先后兩次遣人找上門,企圖說服兒子脫離部隊。劉明讓一口回絕,為了家族免受日偽軍迫害,他索性改名丁克,后又改為丁龍潛。

自此,這個叫做丁龍潛的年輕人像一根釘子一樣,扎在冀中大平原,與日寇周旋。瘋狂的“五一”大掃蕩,慘絕人寰的“三光”政策,都沒能嚇倒他。

1942年,日寇瘋狂掃蕩根據地,冀中軍區大部分主力團突圍轉移至陜北,丁龍潛沒有走,他奉命帶領偵察鋤奸組留下,守衛冀中。

“那段日子很難挨。”老人喃喃自語,閉上了眼睛。當時,各村通往縣城的路上,都有鬼子設置的炮樓、壕溝和鐵絲網,縱橫交錯,漢奸密布鄉里,丁龍潛和同志們忍饑挨餓,晝伏夜出,莊稼地、蘆葦蕩、廟宇甚至墳地都成了他們的“掩體”,有好幾次,因為漢奸告密,他險些被日寇殺害。

“賈文泉、袁笑風他們就是在這個時候犧牲的……”老人淚濕雙眼。

1945年,終于等到了反攻的時刻。此時,丁龍潛已是冀中七十一團參謀長。

當年8月,八路軍開始攻打束鹿縣城。按照安排,丁龍潛帶領二營和一個偵察班、一個通信班,掃清趙縣至欒城一線的據點。

新寨店據點建在村東北角,有一座三層炮樓,由150多名敵人駐守,有3挺輕機槍以及上百條長短槍支。據點外還有一條丈余深、丈余寬的防護溝,溝內壘了加固墻并挖了對外射擊掩體,易守難攻。八十一團此前已圍攻兩天三夜不克。

強攻不行,那就智取。帶兵增援的丁龍潛叫偵察員找來村聯絡員,“敢去炮樓送信嗎?”丁龍潛問,“你是長官?”聯絡員打量著眼前這個文縐縐的像個學生的年輕人,“要是七十一團的長官吩咐,我有啥不敢的!”聯絡員似乎并不相信眼前的年輕人就是七十一團的長官。

丁龍潛也不在意,提筆給炮樓里的敵人寫信:“我奉上級命令,昨天已把蘇村強攻拿下,今天就輪到新寨店。限令于半小時內繳械投降,否則后果自負……”

接過丁龍潛的信,聯絡員才確信自己真的見到了七十一團的長官。他趕緊執行任務。不大一會兒,聯絡員回來報信:“據點的劉大隊長說了,七十一團的長官來了,有事好商量……”

“守敵已經動搖,待我去嚇嚇他們。”丁龍潛心中有了主意。

“什么?嚇降?不行,不行,太危險了!”聽了丁龍潛的計劃,八十一團的團長和政委連連擺手。

“據點已被圍攻了近三天,敵軍斗志全無,軍心渙散,這時嚇降,成功的可能性很大,而且還能減少我們的傷亡。”丁龍潛據理力爭,同時,他也安排了后手——萬一嚇降失敗,二營就立即夜間強攻。

終于,丁龍潛的計劃獲得通過。他帶著偵察班和通信班直奔炮樓。村聯絡員和在蘇村據點被俘虜的敵中隊長走在最前面,邊走邊喊:“七十一團的長官來了!”“趙縣縣城已經被攻下來了,別再抵抗了!”

防護溝里,守敵探頭探腦,尋思著哪個才是七十一團的長官,當看清丁龍潛的臉時,他們誰也沒想到七十一團的長官竟然是個年輕后生。

“哪位是劉大隊長?”丁龍潛高聲問道。

“是我!是我!”一個四十來歲、中等身材的男人從據點里鬼鬼祟祟地探出頭。

“把你的隊伍叫到院里集合,有什么話咱倆單談。”丁龍潛多了個心眼兒,他恐怕敵寇打冷槍,就準備先繳了他們的械。丁龍潛喊了兩遍,那自稱大隊長的男子都沒搭腔。丁龍潛心里也打起鼓來,他臉上不露聲色,霍地轉身,冷冷地說:“你先考慮著,我先回村里,晚上咱們再談。”

話音未落,身后就傳來一陣驚慌失措的聲音:“長官千萬別走,我現在就集合隊伍。”

丁龍潛暗吁一口氣。

一條條黑亮亮的長槍被放到地上,敵人開始集合。

劉大隊長同意投降,他想回家當個普通百姓,“你們得保證我不能受民兵欺負……”劉大隊長說。“你只要遵守人民政府法令,我就保證你不受欺負。”丁龍潛斬釘截鐵。

敵軍投降!丁龍潛下令放下吊橋,命令偵察班控制據點,然后派人取槍械,遣散俘虜……新寨店據點被一把火燒掉。此戰,八路軍繳獲了輕機槍、長短槍百余支。

這并非丁龍潛第一次用計。這個酷愛讀書的年輕人,經常把《三國演義》、《水滸傳》的兵法活學活用。

1945年攻打藁城縣城前,冀中七十一團組織了一次掃清外圍行動。按照作戰計劃,一營負責拔掉根據地通往藁城縣城的必經之路上的溪井據點。

這個據點雖只有31名敵軍,但一直頑抗。

丁龍潛計上心來,他排出“三保險”陣勢,給敵人設下連環套:三連在炮樓東面正面進攻,牽制敵人,先攻占旁邊的平房,再直搗黃龍;二連在南側負責堆積玉米秸、高粱稈,若三連失手便進行火攻;一連則從北面掏墻穿院,在炮樓底部安放炸藥實施爆破。

當晚9時,戰斗打響。手榴彈如雨點般砸入敵軍駐地,瞬時,爆炸聲聲,火光沖天,三連的戰士們趁勢沖進敵軍占據的大院,敵人慌不擇路,逃進炮樓,拉起吊橋死守。

架云梯,強攻。無奈守敵居高臨下,三連突擊隊員一個個倒下,敵人得意忘形,高聲謾罵。

丁龍潛隨即“變陣”,他一邊讓三連繼續吸引敵人注意,一邊讓二連、一連迅速進入作戰狀態,準備“火攻”炮樓。

此時,一夜細雨停住,北風轉為南風,一出“借南風”的好戲開始上演。

早已準備好的玉米秸、高粱稈被點燃,熊熊烈火逼向炮樓。

火借風勢,炮樓一片火海,敵軍鬼哭狼嚎,束手就擒。

“沒有槍沒有炮,敵人給我們造……”老人輕聲哼唱起《游擊隊歌》。“那時候真的很苦,每名戰士也就十幾顆子彈,大家視子彈猶如生命,可不像現在電視劇里演的那樣,胡亂放槍。”對此,老人很固執,戰友們用鮮血寫就的歷史,不容胡改!

9月30日,就是第二個“國家烈士紀念日”了,丁龍潛低聲念叨著犧牲戰友的名字,這或許是他現在惟一能做的祭奠方式,“他們是英雄,他們值得我們永遠銘記……”老人說著,雙手不住地摩挲著胸前的抗戰勝利紀念章,紀念章上,英勇的戰士正揮舞著刀槍,沖向敵營……

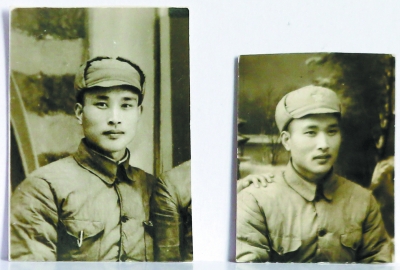

本報記者 孫戉攝

老兵檔案

姓名:丁龍潛(原名:劉明讓 曾用名:丁克)

祖籍:河北省無極縣武家莊

生日:1921年5月7日

部隊:晉察冀抗日義勇軍第五支隊,先后在冀中軍區第八軍分區、第六軍分區、第七十一團等任職

經歷:1936年10月,在河北省立正定中學讀書期間參加革命,任學生會委員兼武裝部長。“七七”事變爆發后投筆從戎,一直駐守在冀中平原,與日本鬼子作戰上百場。

老兵愿望

“希望犧牲戰友的英名,能永遠銘刻在人們的心中。”

談起愿望,老人沉默許久。他這一生,經歷得太多,幼年喪母;求學時又遭軍閥混戰、日寇侵略,民不聊生;參加革命后,經歷過挫折,也體驗過輝煌……“我希望以親身經歷告訴年青一代,現在的幸福生活來之不易,每一位中華兒女都要珍惜。”老人認真地說,“寄希望于后輩,繼承革命的光榮傳統,使中華民族永遠屹立于世界民族之林,早日把我國建設成為繁榮、富強的現代化國家。”

老人望向窗外,像是在思念什么人,“當年一起金戈鐵馬、馳騁疆場的親密戰友早已犧牲,作為幸存者,我十分想念他們,希望他們的英名永遠鐫刻在共和國的歷史上,永遠銘刻在人們的心中。”

已有0人發表了評論