圖為墻體的一雙“眼睛”。來源:陜西省考古研究院

圖為石峁遺址。

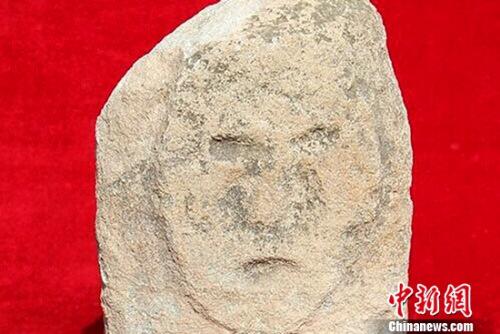

圖為石雕人面像。

位于神木縣高家堡鎮洞川溝附近的石峁遺址,是距今約4000年的史前最大城址,屬新石器時代晚期至夏代早期遺存。昨日,華商報記者從省考古研究院了解到,在今年的考古中,石峁遺址又有了驚喜發現,其中最神秘的莫過于出現了菱形眼紋,這神秘“大眼睛”與四川三星堆大眼睛頗為相似,二者有聯系嗎?

意外發現兩組菱形眼紋

省考古研究院副院長、該遺址考古負責人孫周勇介紹,今年他們在“皇城臺”(石峁遺址高等級建筑的核心分布區,是整個城址的中心和貴族居住區,也是宮廟基址、祭祀等禮儀性建筑所在)北側墻體,意外發現了墻體表面的菱形眼紋裝飾圖案,共發現兩組三只大眼睛。三只眼紋嵌入石墻,與石墻表面平齊,都是制作規整的橫放菱形砂巖石塊,眼眶凸出。第一組較大,分東西兩只,原本處在同一水平線上對稱分布,但因所在石墻塌陷,西邊那只位置稍向下偏。兩眼大小相當,寬約30厘米、高約18厘米,東西間距28厘米。第二組較小,僅存一只,位于第一組東眼斜上方約60厘米處,眼紋石塊寬約33厘米、高約15厘米,該眼東部墻體保存完好,未見其他菱形石塊,而與第一組眼紋交界處的西部墻體塌毀嚴重,考古專家推測,此處應還有一菱形石塊與第二組對稱分布,構成一雙石眼。

華商報記者發現,這兩組菱形石雕眼紋都是在修砌皇城臺北墻時嵌入的,雖經數千年風雨,依舊炯炯有神。考古專家還在石峁遺址的外城東門附近墻體發現數只形狀規整的菱形石塊,但均無邊框,是否為皇城臺眼紋的簡化形式,目前還不確定。

這神秘的菱形大眼睛,與四川著名的三星堆大眼睛(距今3000年至5000年左右的古蜀文化遺址)頗為相似,二者是否有關系呢?日本著名考古學家飯島武次在參觀后認為,兩者有相似之處,值得進一步研究。也有專家認為,三星堆是在青銅上的大眼睛,二者之間是否有關聯很難確定。

石雕人面像或源于歐亞草原文化

在此次考古發掘中,考古專家還發現了一件保存完好的石雕人面像,十分難得。據了解,在正式考古發掘前,石峁遺址有石雕人面像的現象已引起考古專家注意。近十年前,有學者就對石峁遺址進行考察,并公布了一批特征明確、造型獨特的石雕或石刻人像,有20余件,均為砂巖質地,大部分是人面像,也有半身或全身的石像,其中不乏高鼻深目者。

近日,考古專家在對外城東門址一帶馬面(城墻每隔一定的距離就突出的矩形墩臺,以利防守者從側面攻擊來襲敵人,俗稱“馬面”)進行調查時,竟發現了一件保存完好的石雕人面,人面大致呈長方體,后部有殘損,長24厘米、寬13厘米、高20厘米,周身打琢痕跡明顯,人面輪廓為豎向橢圓形,淺浮雕,內刻眼、鼻、嘴,特別是對于鼻子的雕刻尤為精細,將鼻翼兩側斜向下剪以凸出鼻梁。整個人面輪廓清晰、深目高鼻,表情沉靜,面部輪廓呈橢圓形,栩栩如生。

為何會出現這種石雕人面像?專家介紹,從已發現的20多件石像來看,面貌上沒有重復的,個性化特征明顯,顯然有具體的雕刻對象。人像在形態上和俄羅斯西伯利亞的奧庫涅夫文化早期及我國新疆北部的切木爾切克文化有很多相似處,這兩處文化形態在年代上比石峁稍早,它們之間存在著一種繼承關系。石峁遺址恰好位于歐亞草原與中國黃河流域之間的文化傳播的中間環節,因此專家推測,石峁的石雕人面像可能來源于北方的歐亞大草原。

考古證實“墻內藏玉”

石峁遺址因玉而聞名世界,玉從何來?之前一直流傳說墻體內有玉,但沒得到考古證實,近年來,考古專家研究發現,這些玉確實來自墻體內。

今年8月,考古專家在一墻體內發現一件玉鉞(yuè),這件玉鉞平置于錯峰砌筑的石墻縫隙之間,上下之間以草拌泥敷護,長近20厘米,它的出土再次證實了當時修建石峁外城東門址時石墻本體中使用了玉器。此外,考古專家還在城墻下的“基礎土”內發現一具頭顱,此前考古專家曾發現有人頭骨坑,里面有幾十個女性頭顱,專家推測應該與祭祀有關。

專家推測,“墻內藏玉”和在城門附近埋人骨等現象,估計是當時古人想以“通靈”方式祈求石峁城址獲得超自然力量的保佑。墻體上的石雕人面像和菱形眼睛裝飾,可能是因為石峁存在一個掌握宗教權的階層,他們通過對墻體的“裝飾”,不僅使墻體美觀,主要還是產生一種威懾感,使其他地方服從自己。

“祭壇”或是當時的“哨所”

之前,考古專家曾在調查時發現,一處在自然土峁頂部墊土找平后再修構石砌建筑疑似當時的“祭壇”。今年通過考古發掘,發現“祭壇”可能是當時的“哨所”,其功能如同長城的烽火臺一樣。

這處石頭砌筑的相對封閉的方形空間,一部分全部破壞了,現在還不了解全貌。大概形制是長寬約14米,墻體1米多寬,其上半部分被損壞了,但可見5組相互對應的槽狀石槽,明顯和它的內立柱有關,進而以立柱支撐起上層建筑結構,其功能或與登高望遠、觀敵瞭哨有關。從這處“哨所”的位置能看到石峁外城的一處南門,天氣好的情況下跟外城東門的角臺有很好的通視效果,它很可能是起到預警的作用。也就是說,有危險情況發生時,這個位置就相當于長城上的烽火臺一樣,它就能將這個情報很快傳遞到石城的核心部位。究竟是祭壇還是哨所,目前還在進一步研究之中。

此外,考古專家在石峁外城東門附近清理出一處規模較大、保存較好的錯落有致的院落,有兩個窯洞、兩個房址還有院落,結構比較清晰。專家介紹,如此完整而罕見的石砌院落無疑對于研究龍山文化晚期較高等級人物的居住條件和早期國家等具有重要意義。

華商報記者周艷濤

正文已結束,您可以按alt+4進行評論

已有0人發表了評論