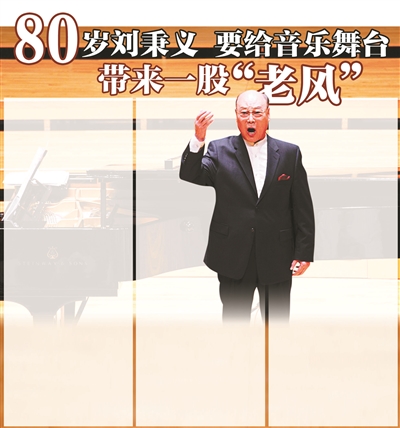

原標題:80歲劉秉義要給音樂舞臺帶來一股“老風”

我國著名男中音歌唱家劉秉義的歌聲曾經傳遍大江南北,從《我為祖國獻石油》到《沁園春·雪》,到《我為祖國守大橋》,再到《回延安》和《我和我的祖國》,為中國觀眾耳熟能詳。劉秉義今年80歲了,11月7日在中山公園音樂堂,他將挑戰歌唱演員的極限,舉辦八十抒懷獨唱音樂會。劉秉義在接受北京青年報記者采訪時說:“我人生主要階段就干了一件事——唱歌,在舞臺上唱了六十五年,到了八十歲,我割舍不下這份感情。”

這場音樂會我最大的顧慮就是我的腰

北青報:已經80歲的高齡,您為什么要在此舉辦獨唱音樂會?

劉秉義:人們經常說:“七十三八十四,閻王不叫自己去。”這是人生的感慨,人生是最實際的,沒有辦法。七十歲的音樂會叫“七十抒懷”,這回就“八十抒懷”。八十完了還能再抒不抒就不知道了。人到八十是個大站,而且離終點站越來越近,等著下次再抒懷,不知道抒得動抒不動了。搞這樣的音樂會是有很多條件的,最大的條件就是身體的健康條件,這是聲樂藝術的特點,與其他的樂器還不太相同。聲樂的特點,嗓子就是樂器,這個樂器不給勁兒,你就唱不了了。還有,上臺唱你總得有個健全的肢體吧,能夠在舞臺上站得住。這場音樂會我最大的顧慮就是我的腰,能不能還那么直溜,請大家見證。好幾年前我就查出了腰椎側彎,還不是外傷引起的,叫老年退化型變化,我現在能走路,但是走一段就覺得腰撐不住勁兒了。我說總得治啊,大夫說:“治什么呀,您那不是病。”不是病就是不用治,換句話就是沒治。前幾年帕瓦羅蒂在世時坐著椅子唱的,那也是腰不行,怎么辦。我要是也熬到坐著椅子唱的時候,那就別讓大家找惡心了。

給當今的音樂舞臺帶來一股“老風”

北青報:那您這次音樂會是什么特色呢?

劉秉義:這次音樂會的節目單中,印了一個我們聲樂界我的老大哥李光曦的致辭,它那里面有幾個“不”歸納得挺好:“不炒作、不包裝、不假唱、不請嘉賓助演、不用電聲,給當今的音樂舞臺帶來一股新風。”我說:“其實不是新風,是老風。”我們當年學唱歌的時候就是這么學的。過去我們做學生,到莊稼地里面給農民演出,在工廠車間里給工人演出,都沒有麥克風。當年的中山公園音樂堂還沒有圍起來,是四面透風的。有一次我的老同學從家里拿出一張照片,是我跟郭淑珍領唱,中央音樂學院合唱隊演唱的《我們走在大路上》,都沒有用電聲。李光曦老師說這是新風,我說本來是老風,現在不這么刮了。保留這么一個形式,哪怕當古董看呢。上次孟玲老師帶學生來聽我的放歌六十年音樂會,聽完音樂會孟玲給我打電話說:“氣死了!我帶那些學生來學習,他們說唱得挺好,就是有一個意見,劉老師為什么不用麥克風?我說為什么要用麥克風?這不是也挺好?學生說,用麥克風不就更好了嗎?氣得我沒轍。”據說現在有的院校在課堂上,聲樂訓練的同時還訓練如何使用麥克風,這也是“新鮮事物”。

北青報:音樂會上您要唱些什么歌呢?

劉秉義:音樂會安排了四組歌曲,有一組是中外民歌,有一組是藝術歌曲,有一組是中華民族的瑰寶古典詩詞的精選,這在我的演唱里面是比較出新的,因為過去這些我唱得不是特別多,這次要唱《大江東去》、《離離原上草》、《踏雪尋梅》、《送別》等中華古典詩作。最后一組是現代有代表性的我個人的代表作品,比如《回延安》、《我為祖國獻石油》、《革命人永遠是年輕》等。我很想讓大家聽到聲樂作品中男中音領域經典的有代表性的作品,但是很難,一個音樂會畢竟就這么多時間,不可能唱太多作品。我還有一個想法,八十老頭唱歌,就唱八十老頭的歌,別唱十八歲人唱的歌,十八歲的歌很多是八十歲老人駕馭不了的,我想把這臺音樂會盡量開得溫馨一點、抒情一點,大家歡聚一堂就像在一個大家庭里一樣,度過一個非常溫馨的、清新的、輕快的晚上,不想讓主題特別的沉重,所以作品里沒有選很多沉重的作品。

80歲了還堅持每天練聲

北青報:您現在還能唱出很好的歌聲,這種狀態的保持有什么秘訣嗎?

劉秉義:沒有秘訣,要說秘訣,我自己的感受有一條,就是不要中斷歌唱。做這樣的音樂會實際上是一個挑戰,這種挑戰很有好處,好處就在于人都有惰性,沒有任務在前頭讓你不敢懈怠的時候都是容易懈怠的。比如今年我沒有安排獨唱音樂會,有幾場演出,不管是大會堂還是音樂堂,都是幾個人的組合音樂會,一場要唱三個歌五個歌,這樣的音樂會也是需要準備的,不敢不練功。過去藝人的話沒錯:“拳不離手曲不離口。”我們唱歌也是這個道理,那個張力、呼吸的狀態,越年長越得堅持。因為本身就在衰退的時候,不進則退。年輕人一兩天就能恢復了,年紀大了,還想恢復,肌肉的彈性就不行了。有這臺音樂會,哪怕啟動得再晚,你瞄著音樂會的曲目做各種準備,需要實實在在的準備。如果準備不足,光憑一股熱情,功夫不到,你那個肌肉運行到不了那個程度,張力達不到那個標準,你想唱高音,呼吸要在下面控制,你想保持好,肌肉不聽你的了,腦子想往那里指揮,嗓子卻不受你的控制。所以,堅持練功,保持狀態是保證開好音樂會的基礎。

已有0人發表了評論