平潭島石頭厝——海上漁家(攝影)陳星

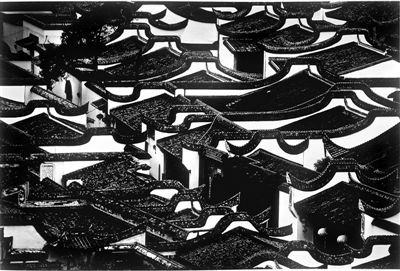

福州三坊七巷——古城風貌(攝影)薛明瑞

42個中國歷史文化名鎮名村、125個中國傳統村落、33251處不可移動文物……歷經歷史滄桑沉淀后的數字,在八閩大地上會勾畫出一幅怎樣的圖景?又承載著怎樣的情思?以此為著眼點,福建省人民政府主辦了“派江吻海山水相依——八閩古村落古民居”攝影作品展。近期在中國美術館展出的223幅(組)攝影作品、若干非物質文化遺產相關實物和《福建文化記憶》影像,在視覺的對話中,連綴起人們的文化記憶,引人聯想與深思。

建筑與自然環境相融相生,以建筑來展現“一方水土”的獨特景致和文化氣息,成為展覽設計的思路——依據福建省在漫長的歷史發展中,形成的古村落古民居地域文化的不同,從閩中、閩東、閩南、閩西、閩北5個展區鋪陳開來,通過鏡頭的巧妙呈現,整體勾勒出福建在海洋文明與農耕文明的匯聚交融中,所孕育出的閩南文化、客家文化、媽祖文化、朱子文化等多樣地域文化,以及多姿多彩、內蘊豐厚的人文遺產。在“閩中”,可以領略歷史發展中的古城之美,有“里坊制度的活化石”之稱的“三坊七巷”,在線的逶迤之美、墻的阡陌之深中,折射出唐宋時期的坊巷格局;在“閩東”,可以品讀人文與自然相生的山野之趣,寧德地區獨特的地理建筑——木拱廊橋,在綠水千山中以矯矯之姿,詮釋了“閩中橋梁甲天下”的美談,也引人去探索其奇異而神秘的工巧之事;在“閩南”,可以感受色彩充沛的濱海之浪漫,獨特的“紅磚文化”,配以燕尾翹脊、青山綠水,如一個調色盤,又如一部圓舞曲;在“閩西”,可以品味客家文化之韻,天圓地方的土樓如缽天地,渾厚深沉,甚至與古羅馬斗獸場有異曲同工之妙,而堡寨式的建筑則體現出一種“村自為戰”的睿智;在“閩北”,可以探究人文情思,南平文修武偃、閩學蔚起的人文背景,直接影響到閩北建筑文化的神理——簡約、沉潛、樸茂、沖和……

作為歷史的遺跡,鏡頭下的這些建筑,絕不是單獨的景觀存在,它們還承載著獨特的時代審美和時代需求——“三坊七巷”制度在各朝代都有所發展,福建船政建筑是清代中西建筑文化融合的工業遺產典范,閩東木拱廊橋從單一的講求適用到趨向審美轉變,獨特的“紅磚文化”中有土地崇拜的投影、有契約理念的訴求……在美與情的交織、歷史與地域文化的合奏中,它們又集中體現了福建的特色風情和傳統文化,以及福建人民與自然和諧相處的生態文化。

展現獨特的地域文化所孕育出的獨特生活與審美方式,是展覽的另一著力點。在各式建筑之外,攝影師的鏡頭下還涌現出濃濃的人文氣息,表達著“一方水土養一方人”的幸福感——關于媽祖信仰的系列照片,折射著人們日常的生活信俗;《莆禧元宵樂》中呈現的擺棕轎,展現了莆田元宵節期間火熱的民俗娛樂活動,這種形式又帶有原始的民俗、宗教、祭祀等神秘色彩。

此外,為能立體展示福建豐富而燦爛的傳統文化,展覽還以動靜結合的形式,在靜態攝影展覽的基礎上,在各個展區輔以福建傳統工藝美術與表演藝術的非遺項目的現場動態展演展示——巧奪天工的壽山石雕,流光溢彩的福建漆藝,有“中國音樂史上的活化石”之稱的南音、閩劇、提線木偶等地方戲曲現場表演,獨具特色的惠安女民俗服飾展……現場表演與攝影作品的交相輝映,更為鮮活地詮釋了古村落古民居獨有的文化生態之美,彰顯著八閩文化的薪火相傳與不竭創造。

用鏡頭記錄先人的創造,是文化遺產保護工作和保護意識的一種集中呈現。近些年,福建省不斷探索文物保護和利用發展的新模式,在現實觀照中,通過心靈對時光斑痕的撫摸,呵護歷史文脈,并讓它們產生反哺的再生力,繪制出一幅城鎮化與歷史文物相生相諧的畫卷。八閩文化在時光的流轉中,承載起新的使命。

《人民日報》( 2016年02月14日12版)

文章來源:人民網-人民日報 責任編輯:劉姍

已有0人發表了評論

您需要登錄后才可以評論,登錄| 注冊