渴慕權力、猜忌成性的曹操,傲岸不屈、品行高潔的崔琰,善觀時局、小心翼翼的華歆,22年前,中國青年藝術劇院演出的話劇《捉刀人》把這三個性格迥異的人物并置在一起,呈現(xiàn)了一幕權力與人性交織的歷史大戲。如今,當年執(zhí)導該劇的林蔭宇,帶領著中央戲劇學院表演系2012級本科班的年輕學子們再次將該劇搬上了舞臺。雖說是同樣的故事,熟悉的人物,不變的結局,但此次重排卻在導演獨居匠心的劇名——《曹操與崔琰》轉換中,多了一些新意與沉淀、思考與超脫。

一直以來,如何有效平衡歷史真實與藝術虛構的關系,往往成為評價一部歷史劇思想蘊涵、藝術水準高低的重要尺度。而在創(chuàng)作實踐中,作為客觀存在的歷史,在“古為今用”的慣常思維下,又時常成為創(chuàng)作者觀照現(xiàn)實、感喟世事的重要載體。20世紀90年代初的《捉刀人》同樣無法擺脫這樣的創(chuàng)作因襲。然而,當《曹操與崔琰》出現(xiàn)在我們面前時,一種閱盡歷史滄桑后的超脫感油然而生,歷史人物不再是幽暗時空中的封閉存在、宏大敘事主題覆蓋下的符號,而是浮出了歷史的地表,向著人性回歸。可以說,在美學追求和人性開掘上,《曹操與崔琰》更似于莎士比亞的悲劇,是人性的悲劇、性格的悲劇。這尤其體現(xiàn)在曹操與崔琰的塑造上。

劇中,一代梟雄曹操大權在握、霸氣外露,可在“志在千里”的英雄光環(huán)背后,他又是一個集各種人性復雜與糾葛于一身的人。他的堅韌意志、權術陰謀推動他抵達了權力的巔峰,但對于握在手中的一切,他卻猶如登上了一輛無法駕馭的馬車,被內心深處的另一個自我操控著、擺弄著:他愛才、任人唯賢,可是并不惜才,“寧我負人,毋人負我”,為權勢可以拋棄情義;他有善心、獎懲鮮明,可并不能以誠待人,猜忌成性,小氣狹隘;他愛美、重視儀表,可偏偏自己“威武有余,俊秀不足”,惟恐落在他人之下,留下笑柄;他有權威、處事果斷,可情緒反復無常,令人無法招架。正是這些人性中相互掣肘的因素,讓曹操的形象更接近于真實的人,表面上坐擁著權力乃至既得的利益,享受著現(xiàn)實的榮耀,實則被惡所拖累,丟掉了人性中最真、最善的東西。當然,劇作也給曹操留下了一些東西,它們是孤獨、恐懼與脆弱,這些在不經意間將他引向了人性天平中悲劇的一側。

相較曹操,崔琰似乎走向了另一個極端——高貴得不近人情。他沒有曹操人性深處的復雜與變異,而是以單向度的性格支撐從一而終,并在劇中時時作為曹操人性惡的對立面出現(xiàn)。曹操嫉恨的俊美、才情、女人,都在崔琰身上得到了一一對應,這也恰恰是崔琰的悲劇所在。在一個激烈變動的時代,崔琰的高貴與尊嚴無處安放,是委曲求全還是堅守到底?崔琰命運走向揭示的不僅是道德與現(xiàn)實的困局,更是人的價值與社會存在的困局。

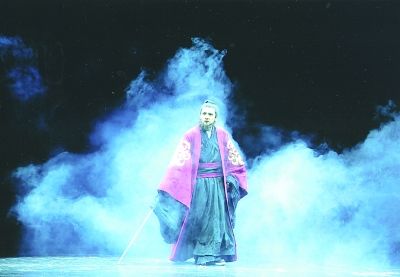

談及此次二度創(chuàng)作,林蔭宇表示,“舞臺上的歷史想象,只是一種藝術虛構,我們講述的不是一個封閉的歷史故事,而是一個有著無限闡釋空間的歷史寓言”。從封閉走向開放,林蔭宇通過劇情與歷史的雙重“松綁”,與時俱進地賦予舞臺空間多重、寫意的審美意蘊。大幕拉開,舞臺后方巨大的方形臺階與四根高度不同的宮殿圓柱,給觀眾造成了心理的壓迫感。隨著人物登場和場景的變化,這種壓迫感形成的不和諧狀態(tài),逐漸又變成人物內心多種力量博弈的表征,暗示著性格的尖銳對立、矛盾的不可調和。

與舞臺空間上的神秘、緊張關系對應,聲音和意象成為林蔭宇營造舞臺氛圍、外化角色內心的主要手段。前者以技術化的方式呈現(xiàn),形成了一種敘事節(jié)奏上的間離效果。比如貫穿全劇的鼓點聲,它時而出現(xiàn)在崔琰的舞劍中,時而閃現(xiàn)在曹操的內心活動中,對應著人物心理的每一次細微變化;三次出現(xiàn)的跺步聲,猶如空谷足音,它以急促的步伐展現(xiàn)著歷史的更迭,似乎在提醒觀眾,莫忘從歷史中“走出來”,昨天的歷史也是今天的現(xiàn)實。后者以幽魂的形象參與表演,帶來了一種形象表達上的間離效果。這些幽魂有造型夸張的荀彧,也有以群體面貌出現(xiàn)的朱衣人,特別是朱衣人的形象。開場時,昏暗的燈光下,十來個朱衣人的黝黑身影如同幽靈冤魂般向曹操逼迫而來,得勝歸來的曹操在朱衣人的逼迫下,從大氣凜然轉向狂傲,進而疑懼,最后狂躁,情緒瀕臨失控;劇終時,還是那十來個朱衣人,他們從舞臺的周邊游移上場,圍困住驚恐、慌亂中的曹操,并裹挾著死去的崔琰一起消失在了天幕深處那片無頭的盔甲隊列中。舞臺上,林蔭宇讓朱衣人始終成為曹操心中揮之不去的魔障,并作為他心理外化的力量存在,顯然不僅僅是為了制造舞臺的神秘感,展現(xiàn)曹操人性之復雜與險惡,而是意在揭示這種人性背后的精神分裂與道德苦痛,展示歷史進步與個體犧牲、崇高偉大與罪惡渺小之間那無法避免的抉擇與沖突。當劇終留在原地的曹操,隨著魏軍漸強的軍歌聲,面色逐漸恢復,且以堅毅的表情注視未來時,那種穿越歷史的蒼涼感、悲劇感,那種從歷史中間離而出的警醒、頓悟,在這一刻得以升華。

文章來源:光明日報 責任編輯:劉姍

已有0人發(fā)表了評論