曾經藏于居民房中的保壽硚。郭大兵/攝

位于漢口長堤街的保壽硚是市文物保護單位,這座182年歷史的老橋是漢口最古老的橋,曾多年沒在街面地下,現圈入在建施工項目內。近日,有關部門已清理該橋非文物部分,讓其外形顯露,引來文保愛好者、網友前去參觀。不少文物愛好者擔心:保壽硚露出地面,是要搬走嗎?長江日報記者昨日采訪市文化局文物保護與考古處,得到回應:不會搬走。

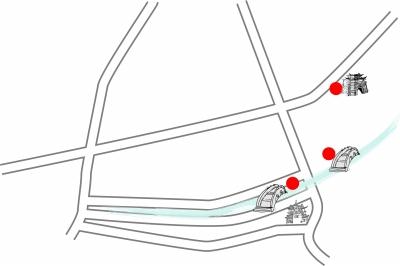

保壽硚又名裕麟橋,始建于1662年,1834年重建,因用的是石材,故“橋”寫為“硚”。新中國成立后,隨著環境整治,河道逐漸廢棄,保壽硚橋面被水泥覆蓋,成了保壽巷的一段路面。上世紀90年代后,這里建成商業街,保壽硚一直沒在商業街區的地下。

上世紀60年代的保壽硚資料圖片

昨日,記者探訪保壽硚遺址。在長堤街一塊在建工地中,記者鉆進圍欄,踩著碎石瓦礫,在工地一處下陷的低洼處發現保壽硚。只見橋體不大,造型簡潔,頗為破舊,在工地的亂石中并不顯眼。橋體青石欄桿上,一面刻有“道光十四年西秋月山陜水菸眾號建修”,另一面刻有“保壽硚”三個大字。一位工地的工人告訴記者,保壽硚是修是移,他們尚未接到通知。

近日,得知保壽硚“現身”,許多網友來到現場參觀,他們也很關心該橋的保護前景。漢網網友“換邊發球”告訴記者,去年下半年,不少人聽說有關部門召開了專題論證會,討論如何保護保壽硚,網友便紛紛在網站發帖,表達看法,“保壽硚是標示玉帶河位置的重要文物,如果實施異地保護,其原空間位置關系就改變了,很多歷史信息會就此消失,古橋的保存價值大大降低。”

記者昨日來到負責保壽硚修復單位、市文化局文物保護與考古處,該處負責人張頌明回應,網友不必擔憂,“一定是原址保護,修復方式還在專家論證中,還未公布。”

張頌明說,保壽硚是武漢城市歷史發展的鑒證物,具有相當的歷史價值。保壽硚修復工作開展已有兩年時間,去年底,專家團隊成功將保壽硚非文物部分拆除,操作精準,修復工作進入考古調查階段,為下一步的維修提供必需的數據。

他告訴記者,因歷史原因,保壽硚低于地平面,地質情況復雜,橋體損毀嚴重,修復難度很大。修復將本著“修舊如舊”原則,經地質、橋梁、建筑等多方專家現場勘測,多方論證,如醫生會診一般,拿出最合理方案,最大程度保留歷史信息,注重展示效果。“城市要建設,但保護文物始終都是前提。遺跡所在建設項目已把保護、修復保壽硚視作重要工作。”

記者 宋磊 通訊員 張垠

文章來源:長江日報 責任編輯:劉姍

已有0人發表了評論