呂思勉父女與學(xué)生合影

治學(xué)問者往往并不熱衷于編寫教材,原因很多。教科書并非學(xué)術(shù)專著,這或許就是其中一項(xiàng)。而《呂思勉全集》26冊(cè)之中,近半數(shù)為教科書。呂先生是把教學(xué)與研究近乎完美結(jié)合的典范。

著名歷史學(xué)家嚴(yán)耕望先生曾于《治史答問》中言:“論方面廣闊,述作宏富,且能深入為文者,我常推重呂思勉誠之先生、陳垣援庵先生、陳寅恪先生與錢穆賓四先生為前輩史學(xué)四大家。”今天,呂思勉先生———這位一個(gè)甲子以前便踉蹌走入致其一生時(shí)間如癡如醉的歷史之中的長者,常常被后輩憶為“史學(xué)大家”。

無論是“史學(xué)大家”,還是“國學(xué)大師”,“大家”與“大師”的桂冠,加之時(shí)空距離,難免讓人心生敬仰的同時(shí),平添了幾許生分。其實(shí),更多時(shí)候,呂思勉先生只是那位在三尺講臺(tái)之上娓娓道來、時(shí)有鴻議創(chuàng)論的師者。光緒三十一年(1905年),時(shí)年22歲的呂思勉經(jīng)人介紹,初執(zhí)常州私立溪山兩級(jí)小學(xué)堂之教鞭,直至1956年被評(píng)為我國第一批一級(jí)教授,呂先生終其一生誨人不倦。1957年秋,呂思勉先生永遠(yuǎn)地離開了他的學(xué)問和講臺(tái)。

大師已遠(yuǎn)去,徒留堅(jiān)毅卻孤寂的背影。

大師未走遠(yuǎn),留世1300余萬字的著述。

2015年秋,《呂思勉全集》 (下稱《全集》)由上海古籍出版社出版發(fā)行。《全集》的出版,標(biāo)志著近60多年呂思勉著述的出版整理工作暫可告一段落。若從呂先生最早發(fā)表的小說《未來教育史》算起,呂著的出版已歷百余載。《全集》26冊(cè)之中,除了史學(xué)著述,近半數(shù)為教科書,或先生當(dāng)年授課的講義。

“門徑之門徑,階梯之階梯”

雖有“通貫的斷代史家”之譽(yù),卻不礙先生著作影響深遠(yuǎn)的中國通史。

《白話本國史》原名《自修適用白話本國史》,是第一部用白話文寫成的中國通史,1923年9月由上海商務(wù)印書館出版,而后一再重印,成為上世紀(jì)二三十年代發(fā)行量最大的一部中國通史。顧頡剛先生在《當(dāng)代中國史學(xué)》一書中言:“編著中國通史的,最易犯的毛病,是條列史實(shí),缺乏見解,其書無異為變相的《綱鑒輯覽》或《綱鑒易知錄》之類,極為枯燥,及呂思勉先生出,有鑒于此,乃以豐富的史識(shí)與流暢的筆調(diào)來寫通史,方為通史寫作開一個(gè)新的紀(jì)元。”雖為一部學(xué)術(shù)專著,《白話本國史》卻為呂先生寫給青年學(xué)生,用以自習(xí)、自修之作。著名學(xué)者唐長孺先生曾說:“我初知讀書,實(shí)受《白話本國史》的啟發(fā),特別是遼金元史部分,以后治魏晉南北朝隋唐史,也受《兩晉南北朝史》的啟發(fā)。拙撰《唐代軍事制度之演變》一文,深得先師獎(jiǎng)譽(yù),并節(jié)錄入《隋唐五代史》,其實(shí)此文一個(gè)基本觀點(diǎn),即唐代募兵制的代替府兵制,由于當(dāng)時(shí)形勢(shì)所迫,也是聆教于先師的。”(《唐長孺致呂翼仁信》,見《呂思勉先生年譜長編》第1066頁)。《白話本國史》被習(xí)史者贊為“門徑之門徑,階梯之階梯”,足見其啟蒙與開示之功勞。

而另一本通史著述———《呂著中國通史》,則是“孤島時(shí)期”,呂先生執(zhí)教光華大學(xué)之時(shí),特為滿足大學(xué)文科教學(xué)需要而作。受當(dāng)時(shí)艱苦的出版條件所限,上冊(cè)于1940年由開明書店出版,下冊(cè)卻足足拖了4個(gè)年頭,才與廣大學(xué)生見面。出于教學(xué)的考慮,該書并未采用常規(guī)的通史體例。全書分上下兩冊(cè),上冊(cè)分門別類地?cái)⑹隽松鐣?huì)經(jīng)濟(jì)制度、政治制度和文化學(xué)術(shù)的發(fā)展情況;下冊(cè)則分章按時(shí)間順序有條有理地?cái)⑹隽苏螝v史的變革。在呂思勉先生看來,當(dāng)時(shí)流行的通史著作,在敘述理亂興亡的過程中,夾敘一些典章制度,往往缺乏條理與系統(tǒng),上下不夠連貫,易使得初學(xué)者摸不清頭緒,或難以構(gòu)建系統(tǒng)的歷史認(rèn)知。尤其對(duì)于大學(xué)文科學(xué)生而言,自成體系的歷史知識(shí)架構(gòu)才是求得進(jìn)一步鉆研之基礎(chǔ),因此才有其采用這種特殊體例來編寫通史的必要。在今天看來,體例如此的中國通史,對(duì)于初學(xué)者而言,或許也是一個(gè)不錯(cuò)的嘗試,它對(duì)幫助讀者初步較為系統(tǒng)地掌握社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政治制度以及學(xué)術(shù)文化等中國歷史的各個(gè)方面大有裨益。顧頡剛先生評(píng)《呂著中國通史》說:“純從社會(huì)科學(xué)的立場上,批評(píng)中國的文化和制度,極多石破天驚之新理論。”

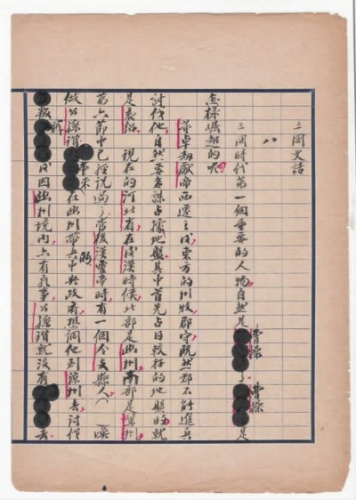

作“史”當(dāng)以“實(shí)”為先,呂思勉先生對(duì)傳統(tǒng)史籍有著系統(tǒng)而嚴(yán)格的研究考辨。據(jù)其學(xué)生唐史專家黃永年先生估算,先生研讀二十四史,或逾四遍,尤其前四史,讀得更為仔細(xì)些。此處所謂之“讀”,并非我們平日的通讀與瀏覽。先生讀書,往往圈圈點(diǎn)點(diǎn),摘抄的史料一筆不茍地寫在自印方格稿紙上,既清晰又好看;先生治史,盡心而平心,他曾說:“予謂遇事弗克盡心,皆其心不能平,故平字已攝盡字之義矣。”

呂思勉先生手跡圖 片均由上海古籍出版社提供

不拘泥于形式,勿小視學(xué)生

說到批注之事,著名歷史學(xué)家錢穆先生在80歲高齡之時(shí),亦清楚記得67年前,時(shí)年25歲的呂思勉先生在常州府中學(xué)堂授歷史、地理兩門課時(shí)的情形:“其上地理課,必帶一上海商務(wù)印書館所印中國大地圖。先將其各頁拆開,講一省,擇取一圖。先在附帶一小黑板上畫一十字形,然后繪此一省之四至界線,說明此一省之位置。再在界內(nèi)繪山脈,次及河流湖澤。說明山水自然地理后,再加注都市城鎮(zhèn)關(guān)卡及交通道路等。一省講完,小黑板上所繪地圖,五色粉筆繽紛皆是。聽者如身臨其境,永不忘懷。”

一次考試,先生出4題,而錢穆尤愛第三題“吉林省長白山地勢(shì)軍情”。乃首答此題,下筆竟不能休,終成僅答了此題。同窗頑劣,偷窺先生閱卷,至錢穆卷,呂師卷后加批,一紙接一紙,竟沒了休止,“手握一鉛筆,寫久需再削。誠之師為省事,用小刀將鉛筆劈開成兩半,俾中間鉛條可隨手抽出,不斷快寫。鉛條又易淡,寫不出顏色來,誠之(按:呂思勉先生字)師乃在桌上一茶杯中蘸水書之。所書紙遇濕而破,誠之師無法黏貼,乃以手拍紙,使伏貼如全紙,仍書不輟”。雖然只答了一題,錢穆還是取得了75分的佳績,難免得意。此雖百年前的一件趣事,卻足見呂思勉先生治學(xué)、為師的嚴(yán)謹(jǐn)。教學(xué)不拘泥于形式,亦不小視學(xué)生的真知灼見,即便對(duì)方只是個(gè)孩童。

太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)的第二年,日軍進(jìn)駐上海租界后,光華大學(xué)停辦,呂先生回常州,在離城不遠(yuǎn)湖塘橋鎮(zhèn)上的私立青云中學(xué)(抗戰(zhàn)時(shí)蘇州中學(xué)在常州的分校) ———一所剛開辦的“地下”學(xué)校教書。黃永年先生那時(shí)還是一個(gè)讀高二的毛頭小子,慕先生之大名,特轉(zhuǎn)學(xué)到了這所中學(xué),成了呂先生的學(xué)生。據(jù)黃先生回憶,雖當(dāng)時(shí)呂先生已是58歲的長者,在課堂里卻從不設(shè)座,總是從容不迫地邊踱方步邊講說。先生講說言詞清晰,語氣和平,而內(nèi)容處處引人入勝,“記起來也很省力”;板書文字不長,要言不煩,“抄起來也不吃力”。于是,單憑少年黃永年的精心筆記,日后竟整理出版了《呂思勉文史四講》一書(現(xiàn)收錄《全集》第20冊(cè)),終得以與今人分享。

李永圻先生是黃永年先生的同窗,呂思勉先生來青云中學(xué)教書時(shí),李永圻還是名正讀高一的理科學(xué)生,一心要考交通大學(xué)(現(xiàn)上海交通大學(xué)的)的土木專業(yè),希望成為一名工程師。然而,正是“下筆成文,出口成章”的呂老師改變了少年打量這個(gè)世界的角度,李永圻決定棄理從文,望日后有機(jī)會(huì)為民族經(jīng)濟(jì)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己綿薄之力。1949年,李永圻復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)系畢業(yè),不想?yún)s朝著恩師的方向邁近了一步———成為一名歷史教師。呂先生辭世后,李永圻先生從未遠(yuǎn)離呂著的整理工作,直到今天《全集》與廣大讀者見面。這些日子,年近90歲的李先生在讀呂先生的《高等小學(xué)新修身教授書》,受眼疾的折磨,要把書端得很近才可見字,很是吃力。老人感慨良多:“教育不應(yīng)只是傳遞知識(shí),傳播文化還是要義。”自謙自己做了一輩子教師,今天再翻先生百年前寫給孩童的教材,“我的面孔發(fā)燙啊”。談及60年來對(duì)呂著整理工作所做的貢獻(xiàn),老人連連揮手:“我年紀(jì)大了,做不了什么,都是張耕華教授的辛苦。”面對(duì)眼前這淳厚長者,筆者自言,“勞苦功高”之名,其可擔(dān)。

豈得因其偶一食谷,遽斥為無益之鳥哉?

去年2月,石油工業(yè)出版社重印了呂思勉先生的《復(fù)興高級(jí)中學(xué)教科書本國史》,改書名為《中國人,讀中國史———這個(gè)歷史最靠譜兒》。作此書名,想必自然有其營銷上的考慮,但說呂書靠譜,確也是件靠譜的事情。

呂先生治史著書,無論是縱向還是橫向,無不盡求全面而深入。《白話本國史》1923年出版,文中竟論及1922年修改稅法之事;1948年10月,《復(fù)興高級(jí)中學(xué)教科書本國史》 (下冊(cè))修正版問世,便添加了抗戰(zhàn)時(shí)期的歷史內(nèi)容,并記載了“南京大屠殺”的相關(guān)事實(shí),提及軍民死亡人數(shù)30余萬(《復(fù)興高級(jí)中學(xué)教科書本國史》下冊(cè)第244、245頁)。單憑一個(gè)學(xué)者對(duì)于史料的解讀和考辨,便在短時(shí)間內(nèi)得出了“30余萬”的數(shù)字,與今日學(xué)界的研究基本一致,這位史家大家的“才”與“識(shí)”或許可見。

橫向而言,《呂著中國通史》講到隋朝,必言及“朝鮮半島三國與中國關(guān)系”;至唐代,絕不落“藏族興起”、“印度阿利安人入藏”、“從魏晉到唐中國與南洋的關(guān)系”;至蒙古,亦不缺“大食強(qiáng)盛后的西域形勢(shì)”;行文清代,“近代的西南諸族”、“近代后印度半島的形勢(shì)”(包括緬甸、暹羅、越南的歷史),皆有跡可循。凡中國史上當(dāng)記述之大事件,大都原原本本列陳。

治學(xué)問者往往并不熱衷于編寫教材,原因很多。教科書并非學(xué)術(shù)專著,這或許就是其中一項(xiàng)。學(xué)界看淡了教科書、通俗讀物的學(xué)術(shù)含量,情境今日亦然,而史學(xué)界尤甚,卻實(shí)為偏見,自當(dāng)避之、改之。

呂思勉先生一生,除了把自己的大部分精力獻(xiàn)給了歷史研究之外,從未放棄文史教學(xué)工作。小學(xué)、中學(xué)、高中、專科、大學(xué)的講堂他都曾登過;蘇州東吳大學(xué)(1907)、常州府中學(xué)堂(1907—1909)、南通國文專修館(1910)、上海私立甲種商業(yè)學(xué)校(1912)、沈陽高等師范學(xué)校(1920—1922)、上海滬江大學(xué)(1925)、上海光華大學(xué)(1926—1951)、華東師范大學(xué)等等,一連串的校名陪伴這位學(xué)者,從意氣風(fēng)發(fā)的青年走向終日與病魔抗?fàn)幍哪耗辍HA東師范大學(xué)教授張耕華———這位以整理呂思勉先生遺著為己任的學(xué)者認(rèn)為,呂先生是把教學(xué)工作與研究工作近乎完美結(jié)合的典范,不少學(xué)術(shù)著作的初稿都曾是為適應(yīng)歷史教學(xué)需要而寫的講義,通過長期的教學(xué)實(shí)踐,不斷加強(qiáng)研究,修改講稿,逐漸蛻變?yōu)楦哔|(zhì)量的學(xué)術(shù)著作。同時(shí),他又把研究成果及時(shí)反饋到教學(xué)之中去,深入淺出,逐漸引導(dǎo)學(xué)生走上治學(xué)的道路。

《新式高等小學(xué)國文教科書》編寫于1916年,使用淺易的文言文,內(nèi)容覆蓋面廣,有國體政體以及法政常識(shí)方面的文章,如《集會(huì)》 《外交》;有關(guān)科學(xué)家和科技發(fā)明的文章,如《兄與弟論傳染病書》 《望遠(yuǎn)鏡記》;有引領(lǐng)學(xué)生走近外面大千世界的文章,如《塞木披來之戰(zhàn)》 《拿破侖》;有體現(xiàn)中國傳統(tǒng)文化或介紹中國歷史人物的文章,如《郭子儀單騎見回紇》;以及介紹中國歷史、地理的文章,如《澠池之會(huì)》。就其內(nèi)容而言,教材主要涉及道德、歷史、地理、理科、實(shí)業(yè)、日用知識(shí)六個(gè)方面;就其性質(zhì)而言,主要涉及軍國民教育、實(shí)利主義教育、公民道德教育、世界觀教育和美感教育,即蔡元培提倡的“五育”主義。這些觀念與我們今天的社會(huì)發(fā)展需要仍然是一致的。

《新式國文教科書》中的一篇名為《益鳥》的文章寫道:

鳥之有益于農(nóng)務(wù)者,以其食蟲也。……若麻雀一物,或食葡萄,或食麥穗,不無小害,然櫻桃、蘋果、梨樹之被其保護(hù)者,亦不少也。且每殺一害苗之蟲,即三四十麥穗可保無恙,豈得因其偶一食谷,遽斥為無益之鳥哉?

麻雀該不該被斥為無益之鳥?呂先生寥寥數(shù)語,學(xué)生自有判斷。一方面是語文學(xué)習(xí),一方面又是公民教育,培養(yǎng)孩童環(huán)保意識(shí)的形成,可謂事半功倍。

教育之為“樹人”,所謂“曉之以理”、“授之以漁”、“繩之以法”、“導(dǎo)之以行”、“勉之以恒”、“持之以恒”、“學(xué)之以恒”、“行之以德”、“道之以德”。語出《論語》,千百年來啟發(fā)有志之士效之、行之、教之、育之,而呂思勉先生自當(dāng)列其中。

文章來源:文匯報(bào) 責(zé)任編輯:劉姍

已有0人發(fā)表了評(píng)論

您需要登錄后才可以評(píng)論,登錄| 注冊(cè)