史料少及的英雄師長

在中國工農紅軍的長征史中,張輝的名字一點不明顯。正史較多的筆墨一般都要花費在激昂曲折的斗爭者身上。張輝的捐軀,在各類史料(包括張輝的上司、戰友們的回憶錄)中,有的只字未提,有的點到而已,有的語焉不詳,除了年齡有偏差外,對他犧牲的時間、地點也有出入。

張輝,江西安福人。1910年(有說1905年)出生于一個貧農家庭。1936年10月5日,在甘肅天水遭遇王均部隊的頑強阻擊,不幸胸部中彈,英勇犧牲,時年26歲。

張輝的具體出生年月無人能說清楚,根據目前史料提及的兩個出生年,我們可以推斷,張輝犧牲的時候,要么26歲,要么31歲。20來歲就投入革命的他,沒有留下后人,對于他的具體資料也就自然而然地嚴重缺失了。

(晏福生,時任紅二方面軍第六軍十六師政委。)

張輝犧牲于紅二方面軍撤出甘南北上與一、四方面軍會師的關鍵時刻,這一時刻被賀龍稱為紅二方面軍“長征中最危險的一次”。

“情況很緊急,我們過河也很倉促,在鹽官鎮六軍被側擊,晏福生負傷。我們行軍中受到敵人側擊,二軍團甩了個團,到海原又吃了點虧,我差點被炸彈炸死。敵人已圍攏來了。在東北軍作統一戰線工作的王克送來信。四師前衛收不攏來,我們走錯了路,在紅包子打了一仗,那時我們二軍團掉了兩個連,部隊搞得稀爛,后勤都搞完了。”

以上文字出自賀龍的《回憶紅二方面軍》長文。《回憶紅二方面軍》一文是賀龍回憶紅二方面軍歷史最權威、最重要的文獻,但是文章中沒有提及張輝。在中共中央黨史研究室第一研究部編著,遼寧人民出版社

1996年出版的《紅軍長征史》中,這樣描述張輝的犧牲:“10月7日,右縱隊經過羅家堡一帶時,突然遭到兩路敵人的瘋狂阻擊和敵機的狂轟亂炸,部隊受到很大損失。軍團首長命令直屬隊堅決頂住,模范師冒著敵人的槍林彈雨拼死沖殺,突出了重圍,而紅十六師師長張輝在與敵激戰中不幸犧牲。政委晏福生指揮部隊向敵人沖鋒,殺開一條血路,掩護軍團部和紅十七、紅十八師轉移。”在王樹增寫的紀實文學《長征》一書中,這樣描述紅二方面軍的突圍撤退:“紅二方面軍擔任突圍后衛的是由師長張輝和政委晏福生率領的十六師。部隊出發沒多久師長張輝就犧牲了。到達鹽官鎮時,十六師再次與胡宗南的部隊遭遇。”《長征》一書緊接著詳細描述了晏福生的受傷過程,同樣對張輝的犧牲沒有做詳細的描述。

(紅二方面軍天水、隴南戰斗地圖。)

那么,張輝到底是怎么犧牲的呢?要了解這個問題,需先回顧一下紅二方面軍撤出甘南北上的戰斗過程。

撤出甘南與張輝犧牲經過

1936年7月初,中國工農紅軍二、四方面軍在甘孜地區會合。隨即兩軍同時北進。9月初,二方面軍到達哈達鋪。9月8日,根據黨中央和軍委制定的戰略,總指揮部發布了《第二方面軍基本命令》:“決乘甘陜敵人分兵據城的弱點,透過其封鎖線,打擊成縣、徽縣、兩當、鳳縣、略陽、康縣之敵而襲取之,建立臨時根據地,配合一、四方面軍行動,求得三個方面軍會合。”至9月19日,二方面軍順利攻占了成(縣)、徽(縣)、兩(當縣)、康(縣)四座縣城。而此時,四方面軍張國燾依舊迷戀西進,對北上和東進拖延推諉,貽誤戰機。后經朱德、徐向前等斗爭后,又突然扔下紅二方面軍北上,致使紅二方面軍側翼暴露,腹背受敵。“敵胡宗南部已由陜西沿西南大道進至清水、秦安和莊浪,與天水、武山、隴西、定西的毛炳文、王均部靠攏;南部,敵王均部進攻成縣,川敵孫震部已迫近康縣。紅二方面軍腹背受敵,并有被敵重兵截斷于渭水以南的危險。”10月3日,中央批準紅二方面軍放棄成(縣)、徽(縣)、兩(當縣)、康(縣)四座縣城,10月4日,紅二方面緊急北上。

賀龍回憶說:“我們把四縣(成、徽、兩、康)打下,張國燾卻不打,向西一跑,三個軍一過河,所有的敵人都加到我們的頭上,對付我們。”“張國燾整了我們一手,損失相當大。”“張國燾違背中央軍委的指示,二方面軍幾乎遭到全軍覆沒。這是長征中最危險的一次。”

張輝所在的六軍十六師放棄兩當縣城,經高橋、白納峽、李子園、、娘娘壩、大門鄉、天水鎮到達禮縣與天水交界地帶,經過鹽官鎮羅家堡遭敵包圍,紅軍傷亡巨大。

賀龍回憶的是撤出甘南的整個作戰過程,顯然,紅六軍在禮縣鹽官鎮羅家堡的戰斗非常激烈,有“全軍覆沒”的危險。也就是說,紅十六師在撤退突圍中的硬仗在羅家堡。經歷者和史學研究者關注的也是大戰役。這樣,就有了“羅家堡晏福生受傷,張輝犧牲”的記述。這個說法其實是不真實的。

1983年春天,紅軍長征時任紅二方面軍第六軍十六師政委的晏福生以及伍修權、陳明義等一行,重走長征路,來到天水市秦州區娘娘壩、李子園,確定了張輝犧牲的具體地點。

晏福生到來之前,在娘娘壩,見證過當年戰斗的人很多,其中一位見證者王克永(時年14歲)回說:“1936年農歷8月,一天下午,他和父親在距村子4里遠的川地里看護玉米。突然,從玉米地里出來了幾十個軍人模樣的人,他們頭上戴著紅五星帽子。這時,一位中等個子的紅軍向我們打招呼,態度和藹地說:‘老鄉,你不要怕,我們工農紅軍,我們要在這里打仗,消滅國民黨的軍隊。你給我們帶路,行么?’他父親把這一隊紅軍一直引在靠近公路的地邊,指明了牡丹山的位置和行走的路線。紅軍沖上牡丹山,因為廟里住著國民黨的隊伍,有碉堡和工事,雙方打了好一陣。突然北面也響起了槍聲,國民黨從天水搬了一個營的援軍。紅軍開始撤退。撤退時,兩名紅軍戰士犧牲,一個紅軍負了傷,紅軍去了李子園。”

受傷的紅軍到達李子園普華寺,因失血過多犧牲。當地人李逢春幫忙找來鐵鍬等工具,配合紅軍戰士在寺廟后山坡上掩埋了死者的遺體。

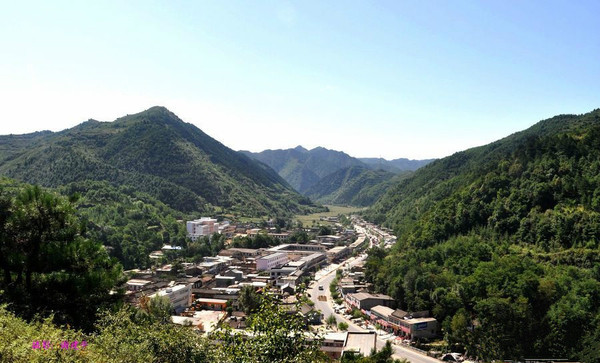

(甘肅天水娘娘壩鎮街景。1936年10月,張輝在此戰斗受傷。后犧牲。)

這些民間的口述史只能證明在娘娘壩的確有紅軍打過仗,有一位傷員被抬到了李子園,并在李子園去世,且埋于李子園。這些故事一直在民間流傳,并無人能確定傷者姓字名誰。

1983年晏福生重走長征路的舉動,帶來了和李逢春回憶嚴絲合縫的證明信息。在娘娘壩戰斗受傷、在李子園安葬的人正是張輝——掩藏近半個世紀的歷史終于浮出水面。

晏福生重走長征路,撲倒在思念了近半個世紀的老戰友墓前,淚水漣漣:“老戰友啊!我終于找到您的英靈了,革命勝利都三十多年了,我才找到您,我心里有愧啊!”離開時,他充滿感激對李逢春說:“你做了一件非常了不起的事啊!”

從此,當地政府也重視了對張輝歷史的發掘和保護。1987年,紅軍長征勝利50周年,當地政府和張輝的戰友通過李逢春找到了張輝的墓地,將張輝遷葬于當年戰斗受傷的牡丹山。

甘肅黨史部門據此為張輝的歷史下定結論:“10月5日,十六師作為先頭部隊到達李子園,由師長張輝率領不足一個連的隊伍,夜襲娘娘壩,計劃打通娘娘壩這個通道,為大部隊掃清道路。……娘娘壩駐一個連的敵人軍隊。張輝率領部隊到娘娘壩后,殲滅了駐扎的敵兵,并向牡丹山進攻。正在此時,國民黨一個營的援軍到達,包圍了紅軍。為避免部隊有大的傷亡,張輝果斷決定撤退。戰斗中先后有兩名紅軍戰士犧牲。張輝也身負重傷,返回李子園后光榮犧牲。”

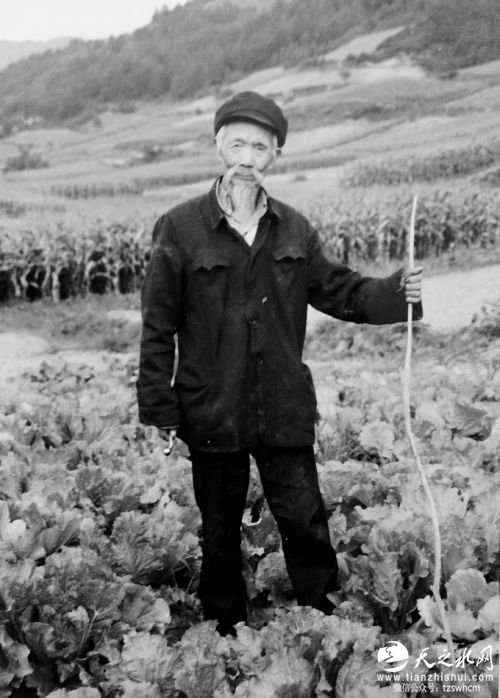

(李逢春,當年參與掩埋張輝。)

通過還原歷史,不難發現,張輝的犧牲確實是在一場小戰斗中發生意外導致的。他面對的不是大兵壓境的險惡戰爭環境,也沒有驚心動魄的激烈鏖戰,更沒有取得扭轉戰局的輝煌戰果。張輝是為大部隊進攻天水鎮一帶打前陣的,他本可以摸清敵情,制定詳細的作戰方案。在敵眾我寡的情形之下,后撤是最緊要的。但當地見證過那場戰斗的人說,他帶領紅軍很少,在一個小兵挑水被國軍發現的瞬間,就交了火。交了火他還要帶領少量的兵力沖擊山上大量的敵人,他不幸中彈了。估計這也是他被很多史料和元勛回憶錄“輕視”的核心原因。賀龍回憶紅二方面軍長征專門提到晏福生負傷,而只字未提張輝,估計也是出于這個原因。因為羅家堡戰斗是整個紅二方面軍突圍時遭遇的惡仗、硬仗,事關整個方面軍的生死。

撤出甘南北進的戰斗,對十六師而言,無疑是一場噩夢。師長張輝陣亡,政委晏福生嚴重受傷。

1936年7月紅二、六軍團與紅四方面軍會師后,成立第二方面軍時,才擔任十六師師長的。此前,十六師師長由周仁杰擔任,據周仁杰后人回憶:“紅二、四方面軍會師后,正在治療養傷的父親與譚家述等五位紅六軍團的師、團干部一起,被編入了紅四方面軍紅大的上干隊。”張輝擔任師長前是十六師46團團長,7月接替周仁杰擔任師長到10月犧牲,他在師長崗位上僅僅工作了三個月。但這三個月,他一直是身先垂范、沖鋒在前的。這從他犧牲前一刻的戰斗中就能反映出來。

據史料統計,四路紅軍長征出發前共有將近20萬兵力,到達陜北時只剩下五、六萬人。犧牲的烈士中,包括大量像張輝一樣的紅軍高級指揮員。根據軍事科學院軍史研究所研究員翟清華的介紹,共有35名師以上指揮員在長征中犧牲。正是有了指戰員的身先士卒,一不怕苦和二不怕死精神,才有了紅軍萬里行軍、山河垂淚、中外震驚的戰史。

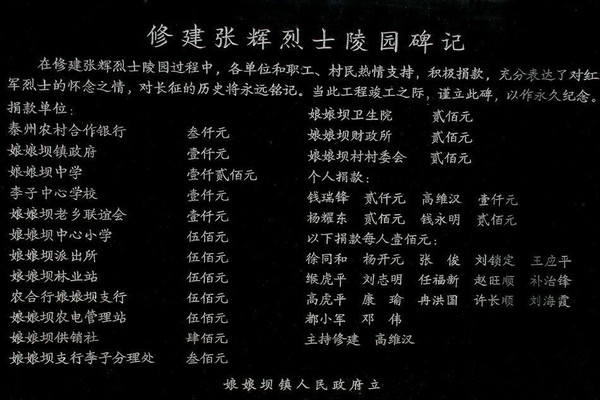

(捐資修建張輝墓功德榜。)

和張輝一樣,比張輝資歷更老的十六師政委晏福生在鹽官鎮的戰斗中也是沖鋒在前,他受重傷以后,戰士不忍離去,他以自殺為威脅,自己逃于山洞脫離了部隊,經老鄉搭救才保住了性命。鹽官鎮羅家堡戰斗結束后,紅六軍緊急突圍從甘谷越過渭河,逃脫國民黨軍的封鎖包圍圈,大家以為晏福生陣亡,王震還提議部隊向晏福生“默哀三分鐘”。后來,晏福生養好傷以后千辛萬苦回到了部隊,但他從此失去了一只手臂。

不管張輝犧牲前經歷的戰斗規模多大,對整個隊伍突出重圍的作用多大,他的犧牲都是可惜的,也是可敬的。但對于一位紅軍隊伍中的高級指揮員,他犧牲以后有關他的歷史成了魚龍混珠、莫衷一是的結局,著實令人心生惋惜。在未來關于張輝的歷史敘述中,各類史學家應該以甘肅黨史部門的結論為準,因為這個結論是張輝的戰友晏福生和當地民眾回憶結合佐證得出的。

不能忘卻的紀念

讓不愁吃穿極度崇尚消費、物質生活的年輕一代再去懷念為了消除剝削而進行抗爭死去的人們,很困難了。當苦難催生的悲楚和激昂變成歷史的時候,對于苦難人事的懷念自然而然地也就淡遠了。

主導教育在盡量堅持讓國家的孩子記住那些人,除此之外,民間也有一些人以個人微弱的力量力圖改變抑或抗爭著。在娘娘壩這個小鎮里,張輝的歷史被一個熱愛黨史的人悉心整理著。他的名字叫高維漢。在弘揚張輝的英雄事跡方面,高維漢以個人一己之力付出的代價取得的成果遠遠超過了任何人。

(高維漢為張輝涂寫墓碑。)

關于晏福生等張輝的戰友前來祭奠張輝、關于經歷過娘娘壩戰斗的王克永、關于掩埋過張輝的李逢春,高維漢如數家珍。關于張輝有關的事跡,高維漢整理了很多。高維漢原先在娘娘壩鎮信用社工作,退休后有一份在鄉下來說比較可以的退休金,老頭省吃儉用,搞起了對張輝革命史的弘揚。老頭自費制作了很多的展板,和紅二方面軍的軍旗,在鎮上的中小學開展革命教育,每次都用自備的小喇叭講得很認真。我去采訪他時,他很熱情上電視,他帶著我去到張輝墓前憑吊。他說,最近幾年他每年都要陪好多崇敬紅軍的人前去祭奠張輝。

張輝的墓在一座破敗的小廟宇前。高維漢說張輝是在廟前面受傷的,所以政府把張輝的墓修在了廟前面。這或許就是一個美麗的宿命。一個從南國轉戰而來的反抗者,他的壯烈犧牲注定要有神一樣的地位。人都要死,但被人記住的太少,特別是像神一樣被人尊敬地記住的更少。

一年后的冬天,駕著瑟瑟寒風,我又經過娘娘壩,高維漢的可愛讓我萌生了去看看他的想法。走近他的小屋,門大開,門簾也掀得老高,門頂的煙囪冒著粗壯的濃煙,屋里也是烏煙瘴氣,老頭趴在桌子上,正在寫字。我湊過去一看,寫的是:最近幾年瞻仰過張輝烈士墓的人物名單。直到我湊近了,老頭才發現了我。問我找誰,一邊趕緊摘下帽子從里面掏出了一個助聽器戴上。老頭瘦了,他不認得我,我也擔心是不是認錯人了。我趕緊提醒說我給你拍過電視,老頭想了想,才說自己記起來了,他給我找了一根紙煙。說了不幾句,就給我翻出了他的黨史冊子,2007年剛印的。老頭說自己今年接待了一位中央黨史研究室的領導,看了張輝的墓后,提出要重新修善。老頭聾得不輕,溝通也很費勁,看來從事關于張輝事跡的宣傳,成了他有生之年最大最真誠的樂趣。

一個來自南方的英豪,在天馬行空兩萬里后,血染娘娘壩,把自己寄宿在西北一隅的莽莽蒼山,永未歸故。

張輝是紅軍長征中犧牲的最后一位師長。

他只要堅持十多天,他就能看到三軍會師會寧的壯觀場面;他只要再堅持13年,就能看到天安門前升起的五星紅旗……他沒有,他用自己年輕的生命,和億萬烈士一道血染了天安門前那鮮紅的旗幟。

張承志說:“為了古老中國的新生,這個文明底下的各個民族究竟付出了多少犧牲,其實早已無法計算。”

安息吧!張師長。不論時間怎么省略你的事跡,不論人們怎么漠視你的犧牲。有李逢春的守墓、高維漢的祭奠,娘娘壩的青山不冰冷,娘娘壩的青山不寂寞。

已有0人發表了評論