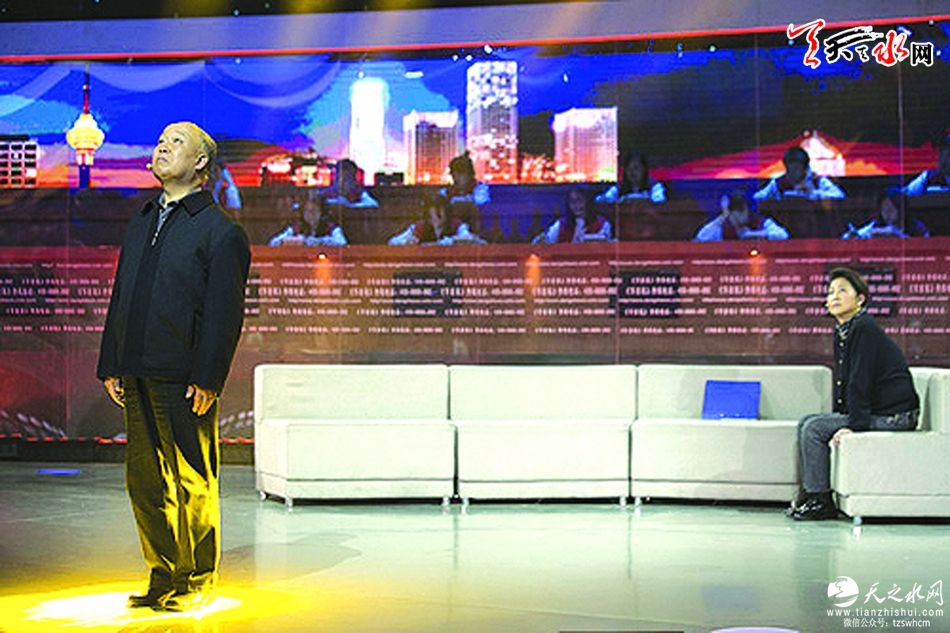

5月8日晚9時18分,中央電視臺《等著我》欄目迎來一位特殊的求助者——甘谷縣70歲的陳永泰老人,他來尋找當年解放西藏時與父親一同犧牲的先遣連烈士們的家屬。

《等著我》節(jié)目由著名主持人倪萍主持,在當晚的節(jié)目中,陳永泰第三個出場,他講述了從父親當兵失聯(lián)后,幾十年來家庭所發(fā)生的一系列催人淚下的故事,由于故事凄婉曲折情景感人,現(xiàn)場觀眾一直在抹淚,陳永泰也數(shù)次掉淚。

希望之門打開后,欄目組邀請到了一位進藏先遣連烈士程進福的弟弟以及侄子,節(jié)目組承諾會一位一位幫陳永泰繼續(xù)尋找,直到剩下的39位烈士全部找到。希望在大家的共同努力下,剩下的39位烈士也能找到家人,魂歸故里。

節(jié)目結束時,著名專欄作家、資深媒體人張春蔚動情點評:“陳永泰先生從尋找父親下落到尋找其他烈士親屬,從一個家庭男兒到一個烈士后代的擔當,體現(xiàn)了高尚的家國情懷,非常感人勵志……”著名軍旅歌唱家郁鈞劍說:“進藏先遣連是一個偉大的英雄集體,是人民軍隊的光榮,是共和國的驕傲!我提議全體起立,向先遣連英雄們致敬!向烈士親屬致敬!”并代表中國愛國擁軍促進會和關愛老兵基金會,給予陳永泰資助5萬元,陳永泰表示要將資助資金全部用于宣傳先遣連精神的公益事業(yè),后續(xù)尋找費用仍由自己承擔。

《等著我》節(jié)目播出后,陳永泰的電話又一次成為“熱線”。在接受記者電話采訪時,陳永泰說,5月8日當晚就有5位烈士親屬和他取得聯(lián)系,其中一位可能為先遣連烈士親屬。還有觀眾打來電話表示要資助陳永泰,被他婉言謝絕。

尋找英魂的歸屬

□天水日報記者 成雄

1 不朽的功勛

60多年前,新疆軍區(qū)“進藏先遣連”甘谷籍戰(zhàn)士陳忠義,犧牲于藏北扎麻芒堡地區(qū)。50多年來,陳忠義的兒子,原甘谷縣人大常委會副主任陳永泰一直惦記著他的父親,牽掛著英雄的連隊。

2009年11月一個偶然的機會,陳永泰發(fā)現(xiàn)與父親先后犧牲的其他62名烈士親屬,絕大多數(shù)人至今還不知道親人犧牲的情況。因此開始尋找烈士親屬,以告慰父親戰(zhàn)友的在天之靈。

陳永泰的父親陳忠義,生前系中國人民解放軍新疆軍區(qū)“進藏先遣連”戰(zhàn)士。1950年8月1日進藏后與家中通信中斷,1963年,陳永泰向部隊機關寫信查找,經(jīng)查已于1951年春夏之交犧牲于藏北扎麻芒堡地區(qū),1973年9月補辦了《烈士證》。

1950年1月,年輕的共和國誕生不久,毛澤東主席在出訪蘇聯(lián)的專列上向黨中央發(fā)去了一封部署解放西藏的絕密電報,根據(jù)毛主席的建議,黨中央和中央軍委決定從西康、云南、青海、新疆四路出兵向西藏進發(fā)。新疆軍區(qū)獨立騎兵師由漢、蒙、回、藏、維吾爾、哈薩克、錫伯等七個民族的139名(其中黨員35人,團員14人)官兵組成的“進藏先遣連”,在總指揮兼黨代表、團保衛(wèi)股長李狄三,連長曹海林,指導員李子祥,全軍特級戰(zhàn)斗英雄、副連長彭清云等的率領下,于1950年8月1日從新疆于闐縣誓師出發(fā)向藏北進軍,王震司令員親自前往送行,并勉勵先遣連官兵說:“你們既是先遣隊,又是偵察隊,同時還是探險隊、戰(zhàn)斗隊和工作隊。希望同志們發(fā)揚大無畏的革命精神,把勝利的紅旗插上西藏高原!”

先遣連的官兵們在沒有地圖、沒有向導、沒有道路的情況下,以驚人的毅力,孤軍徒步2000多公里,橫跨海拔6000多米的昆侖山和岡底斯山,歷盡千辛萬苦,以犧牲63名官兵的沉重代價和后續(xù)部隊一起解放了阿里全境,將紅旗插上了藏北高原,促進了西藏全境的和平解放。

為了表彰先遣連的功績,原西北軍區(qū)命名該連“進藏英雄先遣連”光榮稱號,每人記功一次,并授于“人民功臣”勛章和“解放大西北”獎章各一枚。

當年,毛澤東主席聽了十八軍政委譚冠三的匯報后高度評價說:“先遣連的先期進入,像一把鋼刀扎進了后藏,震撼了西藏上層人士,有力地促進了西藏的和平解放。”1965年,阿里地區(qū)行署和阿里軍分區(qū)在地區(qū)行署所在地獅泉河鎮(zhèn)修建了烈士陵園,并將先遣連烈士遺骨搬遷到陵園安葬。2009年,烈士陵園進行了整體改擴建。

40多年來,阿里人民在每年清明節(jié)那天,都要舉行大型公祭掃墓活動。領導干部的楷模、原阿里地委書記孔繁森同志殉職后,也安葬在該陵園內,這里已成為西藏人民進行愛國主義教育的基地。

2 永遠的牽掛

1950年8月1日,陳忠義給家里寄來一封信,來信地址是新疆于闐縣中國人民解放軍獨立騎兵師二十三團一連。信中說:“我們即將開往西藏,解放那里的窮苦老百姓,家里暫時不要回信,去信是收不到的,等勝利后再給家里來信。”并說:“信內有證明書一件,拿去找縣政府,可以分田地。”

1954年6月,陳永泰的爺爺病危彌留之際,一直呼喚著兒子的名字。爺爺去世后,家里就只留下母親和陳永泰兩個人相依為命。剛解放時,當?shù)卣o陳永泰家掛了一面“光榮軍屬”的牌子,每年春節(jié),縣政府還要發(fā)一封《慰問信》。隨著父親音訊的中斷,這些待遇后來也沒有了,隨之而來的是父親去了印度、臺灣的傳聞。

二十世紀五十年代初期的甘谷,農(nóng)民雖然有了土地,但由于耕作原始,加之土地瘠薄,因此食不果腹的情況普遍存在,有壯勞動力的家庭是這樣,陳永泰孤兒寡母生活艱難的境況就可想而知。陳永泰家?guī)桩€旱地分散在山屲里,辛辛苦苦勞作一年,打的糧食還吃不了半年。然而不論家里生活多么困難,母親總要先去交公糧,她說這些糧是送給父親打仗吃的。生活實在推不下去了,母親就鎖上門,帶陳永泰出去討飯。每次討飯總是出遠門,離得近和有親戚的村子從來不去,而且都是天亮前出門,夜幕降臨后回家。

由于家里十分困難,母親從來沒有想過讓兒子上學。天資聰穎的陳永泰用撿來的白土,按照大門上的字在地上練字,他學會的第一個字是倒寫的“福”字。1954年冬天的一天,陳永泰在雪地上用棍子寫了一個“福”字,剛好被村上教學的陳好禮老師看到。在陳老師的極力動員下,不久陳永泰上學了。

陳永泰上學后,家里更困難了。為了維持生活和給陳永泰掙學費,母親不顧腳小體弱,竟攀上9米多高的楊樹上砍樹枝賣柴。到了初冬,用鋸子將家門口的杏樹枝鋸成小節(jié),挖一個小土窯燒成木炭擔在街上賣錢。當?shù)卮迕裼邪就聋}的習慣,母親無力攀登山崖去刮鹽土,就把別人熬的薄鹽水擔回家熬鹽,從早到晚十多個小時才能熬出幾斤鹽,拿在集市上也只能換幾角錢,幸虧柴火是自己撿的,不然連本錢也不夠。母親還用麥稈掐草辮做成草帽去賣錢,就這樣攢錢供陳永泰上學。

在陳永泰的記憶中,不管經(jīng)濟多么困難,母親總要買一包佛香,求神靈保佑父親早日平安回家。一包佛香的錢是當時家里最大的一筆支出,相當于母親近一個月熬鹽的收入。

二十世紀五十年代末和六十年代初,大家生活進入了極度困難時期。后來全村斷糧,許多有男勞動力的家庭因饑餓失去了親人,陳永泰的母親用樹葉、樹皮、野菜、麥草和玉米棒芯燒的生灰來充饑,竟使母子倆奇跡般地活了下來。1962年后半年,陳永泰升到初中二年級時,便休學回家,他曾去陜西討過飯,在家務過農(nóng),干過木工、瓦工、油漆工和其他農(nóng)村手藝活,還當了9年多人民公社的生產(chǎn)隊會計和大隊文書。1972年被錄用為國家干部,先后擔任過公社副主任,公社和鄉(xiāng)黨委書記,縣工業(yè)交通委員會主任,縣委辦公室主任,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部長,縣政協(xié)副主席,縣人大常委會副主任等職,2007年退休。

父親犧牲后,陳永泰家一直沒有收到部隊和政府的通知。1957年,村里有位軍人探親回家,得知陳永泰父親沒有音訊時,便自己拿錢主動給國防部寫信,請求查找他父親的下落,國防部不久給陳永泰家回過一封信,信的大意是“已由有關部門進行查找,待查清后再給你家通知。”并說,“將信拿去找縣政府,請地方政府幫助解決你們母子的生活。”1962年10月,陳永泰背著母親給國防部寫了一封請求查找父親下落的信,由于沒錢買郵票,便將自家一只木柜上的銅吊環(huán)拆下賣給了供銷社,買了一張郵票。陳永泰家至今還保留著那個沒有吊環(huán)的木柜。

1963年10月,陳永泰收到南疆軍區(qū)政治部的來信。信中說,“你給國防部的信經(jīng)總政治部轉給了我們,經(jīng)查悉,你父陳忠義生前系新疆軍區(qū)進藏先遣連戰(zhàn)士,1951年春夏之交犧牲于藏北扎麻芒堡地區(qū)。由于當時交通不便,通信困難,未能及時向你家通知……”此時,父親已經(jīng)犧牲13個年頭。當時母親身體不太好,陳永泰沒有把父親犧牲的消息告訴她。

過了一段時間,母親身體逐漸好了起來,陳永泰便在一位鄉(xiāng)村醫(yī)生的陪同下給母親說明了父親犧牲的情況。母親聽得很認真,表情非常嚴肅而又平靜,竟然沒有哭。只向陳永泰問了一句:“共產(chǎn)黨最后把他定成好人還是壞人?”陳永泰說:“是好人,是解放西藏的人民功臣。”母親接連說了兩聲“好人就好,好人就好。”不久母親按地方風俗操辦了給父親“招靈”的悼念儀式,這一次她哭了,并以她的名義請人給父親寫了一篇祭文,訴說了對親人的思念之情和撫養(yǎng)兒子的艱難。

1973年9月,南疆軍區(qū)政治部給陳永泰家補發(fā)了《革命烈士證明書》,此時父親犧牲已有23個年頭。

1980年8月21日,陳永泰的母親因病醫(yī)治無效,在她65歲生日的第二天與世長辭。

母親去世后,陳永泰在工作之余一直注意收集有關父親犧牲的情況。

3 執(zhí)著的信念

2009年11月,由于孔繁森同志與先遣連烈士都安葬在西藏阿里烈士陵園的原因,陳永泰應邀赴山東聊城參加孔繁森同志殉職15周年紀念活動,當他代表嘉賓發(fā)言后,孔繁森的戰(zhàn)友、原阿里地委秘書長柴騰虎對他說,你找父親下落那樣不容易,其他烈士家屬可能還不知道自己親人犧牲的情況,這句不經(jīng)意的話引起了陳永泰極大的關注。從聊城回來后他多方打聽尋找到了7位烈士的家屬,竟有6位的家屬確實不知道親人犧牲的情況,于是,他將這一發(fā)現(xiàn)寫信向總政治部作了反映,引起了各級部隊領導機關和首長的高度重視,在部隊組織尋找的同時,陳永泰開始了個人的尋訪工作。

為了進一步了解先遣連的故事和烈士們犧牲后未能及時通知的原因,陳永泰還赴山西聞喜縣拜訪了當時健在的先遣連指導員李子祥,赴烏魯木齊拜訪了先遣連副連長、全軍特級戰(zhàn)斗英雄彭清云,赴甘肅張掖市拜訪了先遣連團支部書記曾子修,赴新疆疏勒縣拜訪了先遣連老班長王興才,赴蘭州拜訪了進藏后續(xù)部隊偵察參謀、曾率戰(zhàn)士給陵園搬遷烈士遺骨的馬占山等同志。

僅有一份名單,尋找的過程遠比想象中艱難、曲折得多。

從2009年l2月開始,陳永泰已堅持了6年多的尋找,期間奔赴新疆、陜西、山東、山西、河南、青海和甘肅的20多個縣市,找到了17(包括1位名冊上漏登的犧牲人員家屬)位烈士的親屬。截至目前通過多方努力,已找到了25位烈士的親屬,其中部隊找到7人,央視《等著我》尋親團找到1人,陳永泰個人找到17人,另外還應其他部隊兩名犧牲人員家屬的請求,為其找到了親人安葬的墓地。

2010年8月1日,陳永泰應邀赴父親生前部隊參加“進藏英雄先遣連史館”開館儀式后,率子女帶著母親的照片和家鄉(xiāng)的祭祀品,赴阿里地區(qū)獅泉河烈士陵園祭奠父親的英靈。在父親犧牲60年后,兒子終于跪在了他的墳墓前,用八千字的祭文訴說了爺爺、母親和兒子尋找親人的艱難歷程,了卻了母親臨終時要陳永泰去阿里祭奠父親英靈的遺愿。

為了協(xié)助陳永泰盡快找到天水籍14位烈士的親屬,本報從2010年6月3日起,先后10多次跟蹤報道了陳永泰尋找烈士親屬的情況,并協(xié)助找到了一位烈士的親屬。目前還有6位天水籍烈士的親屬尚未找到,他們是原天水縣(今秦州、麥積區(qū))的白長城、劉進吉和秦安縣的李鳳山(或叫李鳳云)、陳洛元、趙玉海、曹發(fā)榮。另外還有家庭地址只注明“甘肅”的曹護周、康海榮、黃德海、董秀娃等4位烈士,他們也有可能是天水人。

我們不應該忘記,那一個個長眠于阿里高原的先烈,那一個個永垂不朽的名字:

李狄三 巴利祥子 呂永生 白長城 王振幫 王培林 木沙 甘紹華 奴爾甫 艾沙 李懷珍 李鳳云 李均義 汪子康 沙吾提 沙的 陳進福 陳忠義 陳洛元 張長福 張佛成 坎曼爾 姜尚仁 康海榮 吐爾遜 沙迪爾……

這是一個個英雄的名字,然而,由于歷史的原因,他們中的許多人沒有留下正確的名字和地址,他們中的許多人被遺忘、被忽視,甚至由于缺少一紙證明他們“為國捐軀”的《烈士證》,他們的親人在等待中煎熬:最初是盼著他們生還,但60年的蹉跎歲月之后,所期待的,則僅僅是他們能名正言順地“死歸”,好讓自己走到生命盡頭時,終于可以放下那個最沉重的包袱。

陳永泰明白,他所做的一切,對于一個個烈士親屬,到底意味著什么。然而,單憑幾個人的努力,無法完成這一神圣的使命。希望熱心讀者能提供情況,讓陳永泰圓夢,讓烈士親屬圓夢,讓關心、關注“進藏英雄先遣連”的每一個人都能夠圓夢。如有線索,請與陳永泰(電話13893888268)聯(lián)系。

已有0人發(fā)表了評論