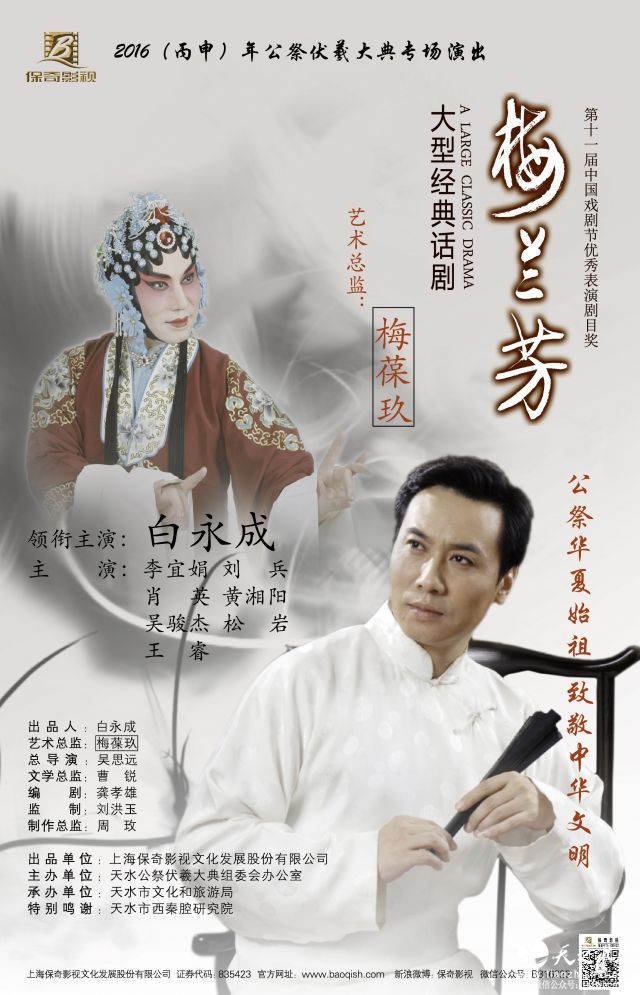

梅蘭芳海報

20 1 4年9月3日晚,在國家大劇院觀看了由白永成先生主演的話劇《梅蘭芳》,心生許多的感慨。

梅先生為京劇藝術與中國現當代戲曲藝術所作出的卓越貢獻,可謂是家喻戶曉,盡人皆知。記得小的時候,在河湖港漢,阡陌田野,父輩們就一再將他的故事口口相傳。到了少年及青年時期,關于梅先生的藝術造詣與生平軼事,灌得滿腦滿耳。近年來,以他為原型的電影、話劇、戲曲、傳記等多個門類的藝術作品,更是接二連三。再與鋪天蓋地的小報、網絡中與他相關的文字相互聯系、印證,便隱隱發現:梅先生的形象已不再清晰,越來越模糊有時常常會犯迷糊:到底哪一個故事是真實發生在梅先生身上的?圍繞他的舞臺上下的那些個奇聞軼事,有.哪些是真實的?哪些是屬于藝術上的“二度創作”?到底哪一個梅先生才是真正的梅先生?——我相信,看多了聽多了關于梅先生莫衷一是的生平事跡,明白的人也會犯暈乎:暈乎的人,自然是也是越發地整不明白的。漸漸地,梅先生就從一個有血有肉的京劇大師,被“好好先生們”塑造成了一個“舞臺上光彩照人的奇女子、生活中頂天立地大義凜然威武不屈的偉男子”了。——“塑造典型環境中的典型人物”,從“生活的真實”到“藝術的真實”,看來,我們的文藝工怍者們,都是循著這么一條相對熟悉的路徑,在接受熏陶的,也是這樣在孜孜不倦地實踐著的。即便想改,估計一時半會還有點兒難。

人們似乎總是對明星們的“私生活”有著異乎尋常的探究熱情。自然地,關于梅先生的個人情感故事,便成了眾多演繹“梅故事”的藝術家們刨根問底、樂此不疲的一座票房富礦。怎么離奇怎么編,怎么浪漫怎么寫,怎么轟動怎么拍,怎么凄然怎么演,怎么叫座怎么掰一 ‘時間,方案版本之多,情節編造之曲折離奇,故事演繹之玄虛幻妙,簡直是讓人目不暇接。普通觀眾們,喜好的是故事。只要故事好看,管他真的假的:可梅先生的后人不樂意了,對那些實在是編造得太玄乎的、不太靠譜的情節,有時候還真有點兒Hold不住。——這不,為了以正視聽,保持梅先生故事的真實性,梅先生的兒子梅葆玖先生親自擔任了本劇的藝術總監。開演前的視頻花絮中,有這樣的廣告宣傳語: “本劇中關于‘梅孟戀情’,由梅葆玖先生第一次授權搬上舞臺。”——敢于將父輩的愛情故事“抖落’’出來并進行公演,這還真是需要相當大的勇氣!

我之所以說該劇很感人,就在于它的真實與真誠。

比如說關于“梅盂戀情’’。很長時間以來,關于梅蘭芳與孟小冬的“梅孟戀情”,一直是人們刻意回避的話題。近年來,隨著社會文化土壤的漸趨溫和理性與寬厚包容,這段曾經發生在兩位名伶之間的愛情故事,從諱莫如深到遮遮掩掩,薦到天花亂墜、曲折離奇,已經被藝術加工得失去了事實的本真。眾所周知,在舊中國,是存在“一夫多妻(多妾)”現象的。倘以歷史的眼光看去,兩位志同道合的梨園大師之間,因戲生情,惺惺相惜,進而共同有過一段美好的時光,便不足為奇。人們感興趣的是:冬皇與梅大師是如何從兩情相悅到勞燕分飛?冬皇又是因為什么樣的心結,最后成了上海灘的頭面人物杜月笙的續弦?——話劇《梅蘭芳》將這一段愛情故事忠實還原于兒女情長本身,以近乎得平靜如水的敘事手法,將這一對梨園癡男怨女未了的情緣,娓娓道來,既不驚天動地,也不遮遮掩掩,如【西皮流水】的曲牌板式一般,舒緩明媚,千干凈凈,橋斷水不斷,水斷情不斷,引入扼腕,令人嘆息。

再比如關于表現梅蘭芳重義氣講感情的片段。師哥筱艷菊帶有舊時代藝人身上固有的缺點,比如攀附權貴、庸俗媚世、爭強好勝、自甘墮落、自暴自棄。他愛戲如命,卻因為嫉妒師弟梅蘭芳的藝術才華與觀眾緣,心結難解,于是擅離戲班,獨闖碼頭。可囿于自身舞臺實力所限,加之受人蒙蔽,終究難成大器,于是整日花天酒地,暈暈乎乎,醉態朦朧。然而,即便是這樣一個我行我素、滿身是毛病的落魄的藝人,他略顯猥瑣的身骨,在日寇入侵、民族危亡的關鍵時刻,也是挺起脊梁,寧折不彎,寧可被逼成瘋癲,也絕不開口為日偽唱戲;尤為難得的是:該劇還以沉重的筆觸,寫出了舊時代藝人生存的艱難與人格上所遭受的不平等、不公正。如筱艷菊因為攀附權丑、貪圖富貴、蠅營狗茍、甘做男寵、自甘墮落、醉意污淖,而被忍無可忍的師弟梅蘭芳憤怒扇了一耳光的情節,就特別地震撼人心。創作者敢于將舊時代梨園存在的丑惡現象搬上舞臺,尤其是在《梅蘭芳》一劇中加以再現,這的確是需要很大的勇氣的!

京劇,作為一種脫胎于市井里弄與瓦舍勾欄的藝術形式,她所生存的土壤,并不全都是紫禁城內那雕梁畫棟、黃馬褂加身、賞銀滿缽、高軒敞亮的皇家戲臺,她也有許多的不為外人道的污垢與苦澀,辛酸和屈辱。再覡了師兄筱艷菊的墮落過程,不僅不影響到這位傳奇人物梅博士的形象,相反地,人們從舊時代藝人的生存之艱與人格之低下之中,愈發地覺出梅大師出污泥而不染與卓爾不群。同時,將這段難以啟齒、諱莫如深的情景予以再現,對于我們今天的觀眾進行實事求是的藝術史教育,對于更好地了解國粹藝術的過去,如何科學理性地看待今日包括京劇在內的多個民族藝術形式的不太景氣的現狀,從而立足當下、放眼將來,都是十分有益的。什么意思呢?就是通過這一段情景的再現,我們了解到:在舊時代,京劇市場也并不是如有些復古之士所宣揚的那樣的鼎盛與輝煌;京劇的觀眾也并不全部都是那樣的可愛,他們之中,也有如朱益明之流的醉翁之意不在酒的逆襲之輩,也有愛打架挑事、好投機鉆營、賣弄八卦、喝倒彩的市井之徒。

觀看《梅》劇,震驚之余,引入沉思。她像一扇被風吹開的窗戶,讓我們得以看到京劇的前世今生,看到一代名伶的臺前幕后,從而試圖去追溯其漫漫的心路歷程,感受其所遭受的掙扎與煎熬。日寇進犯,上海淪陷。梅先生凜然正氣,蓄須明志,閉門不出,誓死不為鬼子唱戲。面對日偽上海憲兵司令部的威逼,情急之下,梅蘭芳不惜自戕身體,連扎三針,瞬間高燒昏厥,置個人生命與家小安危于不顧,以敢與死神握手的決絕,堅拒鬼子漢奸的邀請。在重度昏厥的情況下,主創人員設置了幾段梅蘭芳與主要劇中人的對話,可謂是神來之筆。如深陷梅盂戀情不能自拔時,妻子福芝芳對盂小冬善意卻不乏機智的規勸: “梅蘭芳不是你的,也不是我的,他是大家的!”——面對奪愛之恨,福芝芳依然表現得大度包容,富有涵養,不哭不鬧不上吊,而是選擇了繼續隱忍,默默地操持著小家,維持著處境日益艱難的戲班的運轉,傾其所有,支持丈夫赴美演出,完成夙愿,成就“京劇梅博士第一人”。“為尊者諱,為長者諱”——如果說,作為梅派藝術的衣缽傳人,不得不說出父親與盂先生的故事,而在情感上多少有些難堪、無奈與不自在的話,那么,面對福芝芳這位平凡而偉大的女性,作為本劇藝術總監的梅葆玖先生,一定是懷著最為深摯的感情.在為他的母親、為天下所有忍辱負重的平凡母親唱著最深情的贊歌!當我看到那個傾注了父母之愛、寄托了夫妻二人全部藝術理想的叫做梅葆琪的孩子不幸幼年凋零之時,禁不住灑下了熱淚。

也是在這一場高燒昏迷的情境中,身著戲裝的梅蘭芳,得知了他的良師益友齊如山先生,為了襄助他的美國之行,不惜傾家蕩產,賣掉祖業,換得三十萬大洋,支持梅蘭芳率他的戲班遠涉重洋轟動北美的義舉,而自己卻被老母逐出門戶、流落街頭的情節時,我才真真切切地知道:想做一名有益于京劇事業的觀眾,需要付出多大的犧牲!聯想到偶爾有些個時候,為了節省一百、兩百、一千塊錢的戲票,我在長安大戲院的門口,如做賊似的,來回溜達、等候著票販子開鑼后降低票價的窘迫,真是不好意思得很! 【——囀指201 4年4月26日晚,張火丁在長安大戲院演出程派劇目《梁祝》,票販子將580的票價炒到了1500元1張的往事。】

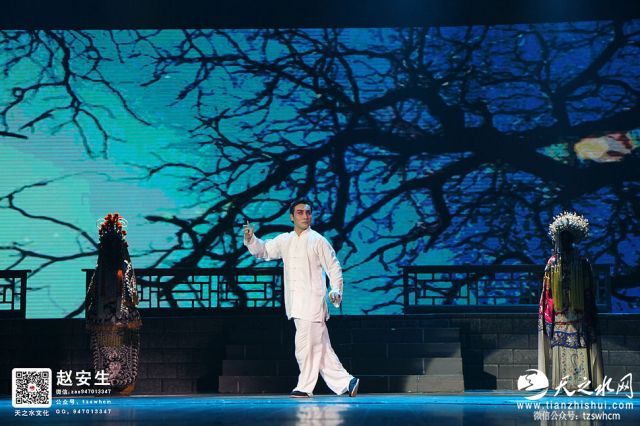

《梅蘭芳》一劇,首先是劇本好。劇本好,故事就立起來了。再就是表演好。白永成先生的職業是話劇,可因為他演出的這個角色不是別人,而是“四大名旦”之首的梅大師,因此,,除了話劇的表演實力之外,他還需要對京劇藝術、梅派藝術有較深的藝術體驗。他的外形俊朗,偶爾也唱幾句梅派唱腔,還能舞虞姬的劍,扎穆桂英的靠,套上披風甩水袖,踏上繡鞋跑圓場,轉著圈兒撩蘭花指,揮著彩練散繁花,在真聲與假嗓之間自如轉換,這是很需要功夫的;筱艷菊很出彩,表演夸張生動,矯揉造作,很有那個怎么唱也紅不起來的二流男旦的味道。我甚至懷疑,他是不是學過專業的京劇表演?不得而知,有待考證;福芝芳的表演中規中矩,臺詞很有功力,形蒙氣質俱佳,人物刻畫到位,真真正正地是位忍辱負重的梅夫人與好母親,堪為母親中的典范:盂小冬的扮演者叫李晶,根據我從微博中了解到的信息,她是上海戲劇學院戲曲學院京劇班的高材生,后又在中國戲曲學院讀過研究生,剛畢業不久。主攻專業就是女老生,他們京劇的行話好像是叫“坤生”。因為她是學的這個專業,造詣自然是行家里手級別的水平。又因為風華正茂,外形氣質與冬皇并無二致,加之又是地地道道的北京姑娘,因此,臺詞也是溜刷得很。可能是因為專業京劇演員照顧非京劇演員白先生的緣故,昨晚聽她的幾個經典唱段的幾句唱,覺得余派味道正濃。可能是調門太低的緣故,多少影響了她的專業演唱。這倒不妨事的,畢竟是在演話劇,畢竟主角兒是梅蘭芳,她只需綠葉襯托紅花即可。不然,就演成了陳佩斯與朱時茂的那個經典小品《主角與配角》的故事:劇中爰戲、傍戲成癡,卻又奴顏婢膝的反派人物朱益明一角由黃湘陽飾演。他嗓門兒大,中氣足,光頭賊亮,聳肩抖腿,勾胸弓腰,活脫脫的一副投機鉆營的小丑相。沒有他的賣力表演,多個情節爆發點就催不起來。因此我要為黃先生的傳神表演點個贊。

本劇的導演,很有水平。為什么這么說呢?因為梅蘭芳這個人物,不太好表現。特別是用話劇的形式,來表演京劇大師起伏浮沉、波瀾壯闊的一生。如果啟用京劇演員來演,可能又在表現生活中的梅大師方面,有刻意做著的成分,程式化太強,生活化不足。就我有限的戲曲閱歷與生活體驗來看,凡是自小學過戲曲的人,生活中大多數的人他總愛勾著腳走路,到了講臺與舞臺,哪怕是唱一個卡拉OK,他也會下意識地勾著腳踱方步,一看就是學過戲的人:而選用話劇演員來演繹京劇大師的風采,戲曲功力的不足,又是明顯的短板e很顯然,白先生在惡補戲曲表演方面,是用了大功的。舞臺的人物調度,也看得出導演的獨具匠心。幾個關鍵人物,圍繞著梅先生命運轉折的幾件大事,相互交織,互為羈絆,按照各自的性格,走著各自的路,既分又合,從而來烘托出主要的人物。全劇圍繞“師徒情、夫妻情、手足情、祖國情”這個情感主線來展開,充分運用多媒體背景墻與巨幅電子屏邊沿幕,來進行典型環境的烘托與旁白語言的起承轉合+。尤為值得稱道的是:在如何處理舊時伶人與新社會人民的藝術家這個具有脫胎換骨意義的重要劇情時,導演充分借助電子幕墻,精心剪輯梅先生在天安門城樓參加開國大典、參加政治協商舍議、受到毛主席、周總理的親切接見、參加文代會、編演新戲、授課講學等多個珍貴歷史鏡頭,集中表現出這位人民的藝術家那種辭舊迎新、春風得意、輕舟喜過、枯木逢春的喜悅與豪邁之情!

當然,作為一部向京劇大師致敬的誠意之作,話劇《梅蘭芳》也并非完美無缺。比如主演白永成先生的戲曲身段、唱腔等方面還需要努力打磨:真聲與假嗓如何更好地轉換、話劇同戲中戲之間如何出戲與入戲等方面,白先生仍有進一步提升的空間;在硬件方面,音響似乎忽高忽低,音量偏大:在背景音樂方面,京胡、京劇元素運用得較好,但估計是制作方考慮到成本的因素,大量選用的是電子音樂合成與配器,感覺有些喧鬧,而且,在貼合劇情、渲染特定情緒、營造氛圍方面,電子合成器的音樂表現力,很顯然是不如交響樂或民族音樂的。不妨將音樂的渲染力提升作為今后此劇進一步打磨的內容之一。當然,這也是吹毛求疵、希望該劇真正能夠成為經典、傳世之作的故作高深之語。

觀看話劇《梅蘭芳>,這該是多么快樂的一件事情啊!

已有0人發表了評論