文/張國棟

天水漆器的制作始于戰國晚期,已有兩千多年的歷史。

天水氣候溫潤,森林茂密,盛產優質生漆,適宜漆器生產。1973年在麥積區放馬灘先秦墓葬中出土了漆器十一件,有盤、耳杯、樽、奩和錘等,五件尚存,余均朽壞。其中有一圓盤,“木胎,髹黑漆,無紋飾,僅盤內飾凸線一條”。另有三件耳杯,“橢圓形,敞口,雙耳,平底,有光澤,無紋飾”,一件底部刻有“田貸”二字,這是天水發現的最早的漆器。近年張家川縣也有類似發現。

秦漢時期是我國髹漆業的鼎盛期,全國出土漆器甚多,天水也多次發現漢代漆器,如1972年在麥積區趙崖村東漢墓發現大量黑地朱褐色云氣紋漆棺殘片,1973年在馬跑泉漢墓內發現內黑外紅云氣紋漆器殘片,1983年甘谷縣新興鄉七甲村發現西漢墓內有朱地彩繪漆棺兩具,1987年麥積區三陽川西山坪漢墓廢址處發現朱地云氣紋漆器殘片,可惜皆殘毀散亡,只有1986年發掘的放馬灘漢代墓葬中出土了一件漆耳杯尚存,“雙耳,平底,假圈足,木胎,髹紅漆,口沿內一周用黑色雙線組成紋飾,雙耳表面繪波曲線加圓點圖案”,八十年代偷盜古墓成風,傳聞西和、清水、禮縣一代均有類似發現,惜無緣目睹。

西漢時絲綢之路開通,以氧化鉛入桐油的方法由西傳入中土,用漆加熟桐油調配成色漆髹飾繪制的漆器更為華麗精美。1957年有專家在麥積山第43窟傳為北魏乙弗氏“寂陵”的古“湫洞”內發現“疑漆屑小片”,原物極似油飾殘片。

隋唐五代的漆器暫無直接資料。宋代漆器現存有1982年在麥積區甘泉村發掘出元豐年間墓葬中的漆碗及漆盒,雖殘朽但器形可辨,內髹朱漆,外飾褐色漆。

元明時的漆器,以1972年漳縣(現歸定西)汪世顯家族墓出土的漆器為代表,汪氏家族金、元、明幾代均為顯貴,元墓內出土圓形漆奩兩件,其中一件為七字奩,髹黃色罩漆,無紋飾,明墓內發現木棺兩具,“髹朱漆,并施泥金繪飾的花草飛禽等紋飾”,惜已腐朽不存。此墓還出土了一件剔紅雙龍牡丹紋平頭案,但無法認定為天水制造,因汪氏家族曾在云南為官,專家確認那里曾生產此類漆器。天水民間散落有明代朱漆描金祖先影匣、拜帖匣和罩漆家具,大多毀于文革。

清代留存的楹聯匾額和各種漆器較多,天水民俗博物館及紀信祠等地現在均能看到。清代的天水漆器以罩漆油飾為主,尤以紅油描金和堆漆貼銀罩漆最具代表性。

天水雕漆產生于1916年,至今一百周年。

據“天水市雕漆工藝廠廠志”、“甘肅省輕工業志”、“天水市志"記載,1916年,即民國五年,渭川(天水)道署籌款九萬銀元,由商會出面在天水開設官辦手工業作坊“甘肅省隴南第一工藝廠”,內設漆科,并從西安聘來汪基成、汪俊杰兩位師傅,招收學徒,傳授雕填退光漆器制作技藝,因為制作這種漆器需要用刀在漆地上雕刻花紋,再用色漆填平,后研磨拋光而成。這種漆器以文人書畫裝飾,表面平滑如鏡,光可照人,與以前的罩漆油飾漆器大不相同,為了區別以往人們即稱這種雕填漆器為“雕漆”,就這樣,天水漆器有了一個行業外家喻戶曉行業內也已接受的特殊稱謂——“天水雕漆”。(其實雕漆是我國漆器的一個特有品種,又稱剔紅、剔彩、剔犀,與天水漆器毫無相干)。

天水雕漆自產生之日起,由于汪氏藝人能髹不能畫,故請當地文人畫稿,由于文人的偏好所引導,天水雕漆從此走上了一條與千里之外的揚州相似的文人畫道路,幾代文人參與,百年宗風不改。

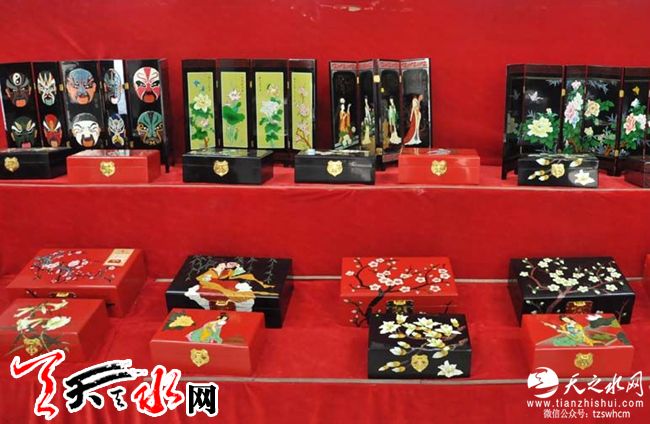

天水雕漆圖案以鐘鼎款書、傳統山水花鳥為主,并題詩落款,猶如書畫作品。藝人們在雕刻時強調以刀代筆,意在刀先,要深刻理解畫家用筆的順逆、輕重、急徐,準確把握運刀之轉折、勾挑,還用勾刀和鋼針刻畫細密的部分,力求以運刀表達畫家的運筆意趣,達到形神兼備的目的。這種產品因漆色光潤明亮、雕刻精美、格調高雅受到專家高度評價,稱其在“國內獨步一格”,又因畫面被嵌入漆層不易磨損得到大家喜愛。解放前天水漆器生產作坊大小一二十家,都有這種工藝,受時局影響作坊時興時衰,到四十年代末,基本都停產了。

1953年,中央下達有關搶救恢復手工藝品生產,爭取出口創匯的指示,天水地、市領導調查了解雕漆生產歷史后十分重視,立即采取多項措施,親自出面逐一解決場地資金等問題,扶持郭氏弟兄等二十七人組成“天水市雕漆生產合作社”,恢復生產。1954年,習仲勛同志來社視察,對天水積極發展這一特色手工藝品生產給予充分肯定,并指示要向外地學習,提高技藝水平,爭取打入國際市場,換取外匯,支援社會主義建設。合作社立即派人赴福州學習制漆和脫胎工藝。優質的天水生漆結合高超的福州制漆髹漆技藝,使天水藝人的水平突飛猛進,令同行刮目相看。1956年,天水首批脫胎漆器遠銷海外,開天水漆器出口之先河。1958年雕漆合作社過渡為國營“天水市雕漆工藝廠”,又派員赴揚州、北京學習牙雕、石刻和嵌螺鈿技術,至此天水藝人已能熟練掌握彩繪、戧金、嵌銀、胎花、印錦、石刻、牙雕、平螺鈿等二十余種漆器裝飾手法,但出口產品服從國家計劃只以石刻鑲嵌為主,其他品種較少。從此開始至上世紀八十年代末,天水雕漆業歷經風雨不斷發展,承擔著出口創匯的光榮任務,為社會主義建設貢獻了力量。數十年來天水雕漆遍及國內,蜚聲海外,飛天牌漆器也榮獲國家級銀杯、金杯獎,從中央到地方多位黨政領導親臨視察,從國內到國外許多名人學者前來參觀考察,眾多新聞媒體也為此做了大量報道,獨具地域特色的天水雕漆也成了這座歷史文化名城的立體名片,使天水名揚海內外。

天水雕漆是一種集體勞動成果,例如石刻鑲嵌產品,每件都要經過制胎、刮灰、嵌螺鈿、髹漆、石刻、牙雕、鑲嵌、描金、補景等幾十道工序和數十人的集體勞動方能完成,其中技藝高超的藝人尤其受人尊敬,特別是能深刻了解大漆并能隨心所欲熟練掌握各種髹漆技法的優秀漆工,可謂百里挑一,實難培養。面對精美的天水雕漆,或許有人記住了圖案設計者,但具體參與制作的能工巧匠們卻往往被人遺忘,如優秀藝人馬俊穆、郭力學、郭篤學、白杰、郭漢杰、宋其宗、張永德、王玉娥、高志仁等等,他們也是天水雕漆的中堅柱石,可惜由于時代的變遷,能理解并追隨繼承他們技藝的年輕人實在太少了。

一群普通的天水民間藝人,憑借自身的聰明才智和誠實的勞動,在這塊土地上繼承先輩傳統,默默堅守了一百年,用雙手創造出享譽世界的天水雕漆,髹涂的是物質,磨礪的是意志,承載的是歷史,傳播的是文化,天水雕漆已成天水的一個文化符號,若說天水雕漆是天水人的驕傲實不為過。

漆器是一種商品,隨市場而變化,供需平衡才能正常發展。進入新世紀,隨著社會發展科技進步及市場需求的多元化,同時新材料不斷出現,樹脂類涂料的某些性能甚至超過了大漆,國內漆器行業中一部分人即舍棄天然生漆和傳統工藝,使用化學涂料、人造材料和傳統工藝生產另一類產品,雖然叫漆器,卻與我們這里所說的傳統漆工藝大不相同,作為商品有市場需求無可厚非,可大力發展,作為漆工藝卻對大眾的認知產生了誤導。另一部分人堅持使用大漆和傳統工藝制作漆器,卻因技術難度高、生產周期長且成本高昂而銷路有限,古老的漆工藝一時難以適應新時代的需求,更為嚴峻的是后繼乏人,現在全國漆器行業普遍陷入困難之中,天水亦不例外,復興尚需時日。

天水雕漆制作技藝現在已被列為國家級非物質文化遺產,我市也為此作了大量工作,使其依法得到保護。只要大家共同努力,相信天水雕漆未來一定會重放異彩,再現輝煌。