安特生

安特生得到民國政府褒獎

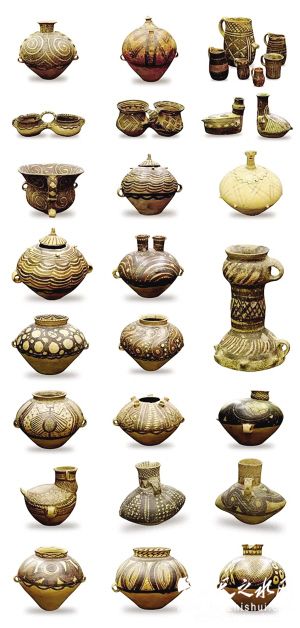

彩陶罐

1923年9月15日,夜,西寧縣(今青海省西寧市,當時屬甘肅省管轄)附近的峽谷中,瑞典人安特生和包括西寧道警官在內的數名隨從遭遇了突如其來的“強盜襲擊”——在《黃土地的兒女——中國史前史研究》(安特生撰著,英國倫敦1934年英文初版)的書頁里,記述著這個驚悚的過程:“透過黑暗,我看見了一個騎馬人的輪廓,感覺到了身邊的鐵釘鞋,他決不是我們一行中的人;為了先發制人,我朝身邊的黑影開了槍,在剎那間感到一股液體噴到了身上,我開了第二槍,他伏倒在馬鞍上了。”

此后幾天,這位北洋政府農商部的礦政顧問便在西寧附近湟水流域發現了著名的朱家寨遺址,安特生坦言:“在西寧河流域的朱家寨遺址中,發現了大規模的稀見遺物,這是我一生的轉折點”,“正因為如此,我把余生獻給了考古學,完全放棄了專業的地質調查。”

安特生所說的“遺物”,主要就是彩陶。彩陶之于安特生,就如同絲綢之路之于斯文·赫定、香格里拉之于約瑟夫·洛克——是彩陶,成全了安特生(Johan Gunnar Andersson,1874年7月3日——1960年10月29日)的“東方之夢”,也成全了史前中國的本來面目。

從1914年4月懷揣中國政府的聘書經印度進入新疆起,安特生的心思就已經被神秘的東方大陸撩撥得如醉如癡了:春日明媚,沿著悠長的塔里木河,舟行碧水中的安特生,一邊觀賞兩岸風光,一邊坐在船頭抽暇閱讀斯文·赫定剛剛出版的巨著《絲綢之路》。可以推想,在進入東方大陸的心態上,安特生和瑞典老鄉斯文·赫定完全一樣,他是不會只甘心找礦的。

1914年5月,到北洋政府農商部剛剛履任之后,安特生就憑借敏銳的眼光“撿了一個大漏”——他通過在北京的丹麥礦冶工程師麥西生(F.C.Mathisen)寓所的一些赭紅色巖石追根溯源,于北京西北約140公里的宣化龍關山找到了儲量達億噸的富鐵礦,并因此受到袁世凱大總統的接見,得到了一枚“三等嘉禾勛章”;之后,運氣好得令人匪夷所思的安特生,又在宣化境內撞上了兜售鐵礦石的販子,并循著他們的腳跡發現了煙筒山鐵礦。1919年9月,以龍關山鐵礦和煙筒山鐵礦為主要礦源的石景山鋼鐵廠破土動工,北洋政府財政部次長陸宗輿擔任龍煙鐵礦督辦。

在發現和挖掘仰韶遺址以前,安特生的工作領域是地質學和古生物學。在《黃土地的兒女——中國史前史研究》一書中他自敘道:“1914年我是第一個偶然發現疊層礦石有機起源的人;1918年我發現了聚環藻團塊并認識到它與北美寒武紀前期相似‘化石’的聯系;同年我們在中國發現了第一個三趾馬區,在科學界很有名;1919年在蒙古的額爾登特發現了海貍群。”此后,他又發現了黃河始新世哺乳動物群、奉天沙鍋屯洞穴堆積和著名的周口店遺址。

1921年4月18日,仰韶,撞進了安特生的命運——在河南省澠池縣仰韶村,一些被流水沖刷露出地面的陶片跳入了他的視線;此后,1921年10月27日至12月1日,就是由安特生主持,中國地質學家袁復禮、奧地利古生物學家師丹斯基等一同參與的“仰韶遺址發掘”——毫無疑問,這次發掘,使得土層之下的中國史前文明(安特生語)“與我們所知的早期人類歷史活動鏈條般地銜接在一起了”。

發現仰韶,是偶然的;但是,去發現仰韶,絕非偶然。自袁世凱病歿,北洋時局混亂,安特生的工作經費也日漸拮據。為了支持他在中國繼續從事考古工作,瑞典考古學家蒙特利烏斯(O.Montelius)在1920年5月31日寫給瑞典科學研究會的《經費申請備忘錄》中寫道:“一般來說,類似的發展階段(指石、銅、鐵器時代)也極有可能在中國發生過。如果在世界其他地區習見的發展序列,也確實發生在幾乎占全球人口三分之一的中國,那對人類文化歷史的意義該是何等重要。現在看來,中國的發現正同四五十年前的西亞、埃及和意大利相似。如果安特生教授照他備忘錄中所說的計劃,去及時收集和發掘的話,中國的問題就有可能得到解決。”

蒙特利烏斯的話,道出的正是安特生的心思。因此,在仰韶發掘完成之后,他很快藉由仰韶發掘的彩陶和中亞安諾彩陶(英譯Anau,土庫曼斯坦彩陶文化)、特里波列彩陶(英譯Tripolye,烏克蘭西部彩陶文化)的相似性對比,萌生了“因仰韶遺址之發現使中國文化西源說又復有希望以事實證明之”(安特生撰著《中華遠古之文化》,1923年刊印)的妄斷。

為了證實彩陶由中亞東漸到達中國內陸的假說,安特生把下一步考古的目標鎖定在了中亞通向中原的必經之地——甘肅。經過精心的準備,1923年6月21日,安特生的考古考察團到達了蘭州。自此日起,一直到1924年10月回到北京,安特生始終都在以蘭州為中心、半徑400公里的范圍內尋訪探考。對此次甘肅(含青海部分地區)考古的成果,安特生在1925年6月農商部地質調查所印行的《甘肅考古記》的導言中頗為自得:“此次甘肅考古為期兩年(一九二三至一九二四年),足跡所涉,幾至甘省大部,所得結果頗出意料所及。蓋不僅器物豐盈之仰韶遺址為吾人所獲,而多數前古未聞之重要藏地亦竟發現,其中完整之彩色陶甕多件,類皆精美絕倫,可為歐亞大陸新石器時代末葉陶器之冠。”

和斯坦因、伯希和等人的強盜行為不同,安特生在甘肅的考古當屬于具有國際合作性質的官方行為——他代表的是北洋政府農商部,得到了瑞典科學研究會及該會會長瑞典皇儲的資金補貼,得到了農商部地質調查所丁文江、翁文灝甚至甘肅督軍陸洪濤的全力襄助。行走在黃土地上的安特生很惹眼,很做派,“安大人甚闊氣,每月俸薪在中國拿3000元(注:幣值不詳,當時壯丁日工酬約1元),在外國拿3000元,其所雇之廚子為袁大人之御廚,有馬三匹,當時可值500銀元,返省城后,即以槍擊斃之,埋于五泉山下,不肯轉售與他人;與此同時,廚房中掛有洗凈之嫩雞三四只,偶有為蒼蠅沾污即棄去不食”(《夏鼐日記》卷三P308頁)。

甫到蘭州,安特生就用地質學家的眼光細加打量了黃河沿岸的地形地貌,他認為(《甘肅考古記》導言) “中國西部如蘭州附近,其地形之特點往往有極肥沃之河谷,詳加搜尋,可望發見新石器末期文化遷移之證明。”——顯然,安特生深信,中國文明和埃及、巴比倫、印度等文明古國一樣,都依賴于大河流域的饋贈和孕育。在蘭州停留月余,安特生和隨行人員即赴馬廠塬(今屬青海省民和縣)、羅漢堂(今屬青海省貴德縣)、朱家寨(今屬青海省西寧市)、卡約(今屬青海省湟中縣)等處探察發掘史前遺址,這次近兩個月的出行驗證了安特生先前的推測和判斷,他確信“甘肅重要的史前珍寶只等著有人去挖掘了”。

幾乎和安特生的湟水流域考古同步,丁文江、張元濟、羅振玉等在北京成立了以“發掘搜集并研究中國之古物為宗旨”的“古物研究社”;而由顧頡剛率先發起的疑古大討論,也在《讀書雜志》連續載文爭論,胡適認為“顧先生的‘層累地造成的古史’的見解真是今日史學界的一大貢獻”,“這一次討論的目的是要明白古史的真相,他們的目的既同,他們的方法也只有一條路,就是尋求證據。”

在仰韶遺址發掘之后,1923年夏秋之際在史學范疇內的上古史考據之爭是中國傳統文化內生的一種自覺,一個進步。這次爭辯,和同期安特生在甘肅尋找史前遺址的目標基本一致——那就是,剝離掉附著在歷史真相上的神話傳說,轉而用科學的、現代的、實證的方法來認識古史,研究古史,陳述古史。

從朱家寨回到蘭州,安特生便在暢家巷(今蘭州市中心廣場正西)租了一個馬姓回民的干凈院落,然后游說瑞典科學研究會爭取到了延期考古(注:原定1923年深秋結束)的資助。但是,冬歇期過去,住在蘭州城養足了精神的安特生,突然感到“過了年,我對去哪里尋找仍然沒有任何頭緒”。

盡管如此,安特生還是在冬歇期“遍訪了蘭州的古董商,判明他們對先史時代的彩陶是完全無知的,可是在接二連三的訪購中,總算有幾個很好的彩陶到手了,因此彩陶的交易就逐漸活躍起來了”。正是受到安特生的利益誘導,原來不名一文的彩陶在蘭州古玩界逐漸變得炙手可熱,“到了三月初,送來了很多彩陶,從外表判斷,一見即能確定這些是最新發掘出來的”,“每一天總有三、四批彩陶送到我的家里來,這樣的交易無限制地進行著,有一天,有六組販賣者帶來了至少五十個彩陶”(以上均據《黃土地的兒女——中國史前史研究》)。

一邊從古董商手里訪購彩陶,一邊就打探著發掘彩陶的線索,安特生的命果真好得出奇——在蘭州傳教的英國牧師安德魯“像天使一般降臨在了我的身旁”(安特生語)。傳教士安德魯是個游歷四方的探險家,安特生夸他“以開朗陽光的性格和清廉正直的品行深受當地百姓擁戴”,而真正受用的是:安德魯把他收藏的所有彩陶和有關彩陶出土地的線索,按照適當的條件,全部轉交給了安特生。

1924年4月下旬,洮河流域的溝谷臺地春色漸濃,安特生和他的助手進抵洮河西岸,在歲月剝蝕的黃土階地上拉開了通過田野考古調查尋找“中國之前的中國”(China before China)的驚天大幕。安特生的田野考古不太規矩,在最早發掘的辛店墓地,“據地人云,安氏不雇工人,僅出錢收買,每罐予5元,故當地農民在此區亂掘一陣,多時至四五十人,但并無系統。發現陶罐及人架時,安氏繪圖后,將人架取出弄潔包好裝箱”(《夏鼐日記》1945年4月8日記載);安特生的考古生活也不太規矩,“在辛店聞人說,安特生與房東之媳婦有染,又云安氏常洗澡后一絲不掛,坐在院子中曬太陽,不避婦女”(《夏鼐日記》1945年4月12日記載)。

安特生尋找遺址的整體判斷的確屬于異乎尋常的精準,迄今為止的考古實證表明:安特生于1924年夏季考察發掘的洮河流域(今甘肅省臨洮縣、廣河縣、康樂縣、臨夏縣等)是中國彩陶文化類型最為豐饒、存量最為富集的中心區域。結合1923年夏秋之際在湟水流域的發掘和其后在鎮番縣(今甘肅民勤縣)的發掘,安特生將甘肅彩陶文化按時間順序依次分為齊家期、仰韶期、馬廠期(新石器時代末期與石銅器時代之過渡期)和辛店期、寺洼期、沙井期(紫銅器時代及青銅時代之初期)——而這些描述史前文明的文化分期又依次得名于如下考古遺址:寧定縣齊家坪遺址(今甘肅省廣河縣齊家坪)、西寧縣朱家寨等眾多遺址(包括今青海省西寧市朱家寨、甘肅省臨洮縣馬家窯等眾多遺址)、碾伯縣馬廠沿遺址(今青海省民和縣馬廠塬)、洮沙縣辛店遺址(今甘肅省臨洮縣辛店鄉)、狄道縣寺洼遺址(今甘肅省臨洮縣牙下鄉)、鎮番縣沙井遺址(今甘肅省民勤縣沙井村)。甘肅省文物局副局長馬玉萍認為,如果把黃河中上游的彩陶文化整體看成是一個“豹子”,那么發掘仰韶文化只是通過“窺斑”見到了“豹腹”,而安特生在甘肅的發掘等同于描繪出了“豹頭”之外的整個“身軀”。

之所以找得如此精準,首先要歸因于安特生在1923年—1924年冬歇期做的尋訪準備;而究其根本,是因為安特生在史前考古方面有著超乎凡人的理解能力、思維能力和判斷能力。在《甘肅考古記》中,他總結道“吾人采掘古物之地,大都致力于以下三大肥沃之河谷中,即貴德盆地之黃河河谷、西寧河谷及洮河河谷是也”,又云“蓋彼時谷中林木暢茂,禽鳥繁多,而牧畜與種植等事亦可得極良好之機會故也”。——顯然,這種對黃河流域史前文明的考古實踐和分析判斷已經接近了中國文明的地理特質和發育特征。

安特生的錯誤也是明顯的,他最大的分期錯誤就是死硬地扛著“單色陶器早于著色陶器”的教條把齊家文化放在了仰韶文化的前面——“于遠古之各期中當推齊家坪最古,而仰韶次之”;并且,他還固執于“中亞文明優先論”的妄斷,想當然地拋出了似是而非的“中國文化西來說”——“甘肅乃亞中細亞(注:特指中亞地區)至渭河河谷及黃河河谷下部之孔道,而此兩河谷中即為中國孕育文明之所,吾人于甘肅發見仰韶文化之存在,已足使著者前謂彩陶東漸之說完全確定。”

除此之外,安特生關于甘肅上古六期文化“當在西歷紀元前一千七百年以前乃至紀元前三千五百或三千年以后”的譜序推定和各期文化的絕對年代值,也與最終校正的數據有著很大出入;而且,僅憑一己之見,武斷地把半山、馬廠彩陶歸為葬地遺址陪葬冥器的論見,也是偏頗的、錯誤的。

一代人背負著一代人的使命,一代人也只能做一代人的事情。在當時的歷史條件約束下,安特生的甘青考古并非無懈可擊,他的考古思維、考古方法甚至考古作風都難免烙刻著許多主觀之弊、粗疏之瑕和研判之誤。但是,畢竟是他,第一個撬開了窺見中國上古史的地層,第一個構建了研究中國上古史的框架,第一個趟開了通往中國上古史的道路;他,是中國上古史進入現代考古體系和世界文明體系的啟蒙者、拓荒者和先行者。

-安特生簡介

安特生【Johan Gunnar Andersson,1874.7.3~1960.10.29】瑞典地質學家、考古學家。安特生拉開了周口店北京人遺址發掘的大幕,他被稱為“仰韶文化之父”,他改變了中國近代考古的面貌,他曾被中國評價為“了不起的學者”,也被罵作“殖民主義和帝國主義的幫兇”,但最終還是回歸為一位成就卓著的學者。

據微信公眾號大河之光

●邵曉平

文章來源:中國甘肅網-鑫報 責任編輯:劉姍

已有0人發表了評論