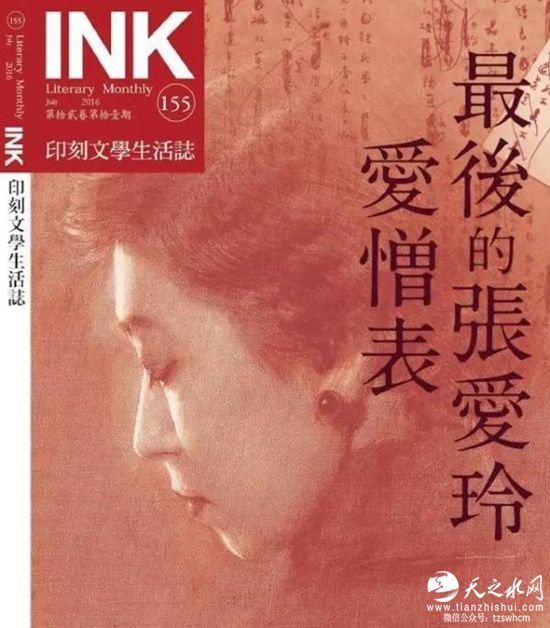

1 《愛憎表》于臺灣《印刻文學生活志》發表。

1 《愛憎表》于臺灣《印刻文學生活志》發表。  1 上世紀40年代,張愛玲(左)與李香蘭(右)在上海合影。

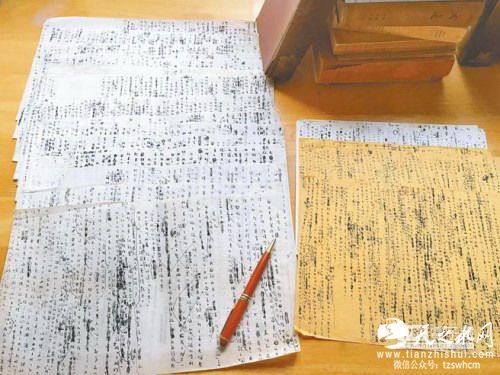

1 上世紀40年代,張愛玲(左)與李香蘭(右)在上海合影。  1 張愛玲《愛憎表》手稿。臺灣旺報 圖

1 張愛玲《愛憎表》手稿。臺灣旺報 圖

1937年張愛玲在圣瑪利亞女校畢業時收到一份老師布置的調查表,在這個“學生活動記錄,關于高三”調查欄上,就“最喜歡吃、最喜歡、最怕……”等六個項目各以一句話作答。這里的6道問答是她留給這個學校最后的印記,同年登在了校刊《鳳藻》上。

1990年,70歲的張愛玲在報紙上看到華東師范大學學者陳子善發表《雛鳳新聲——新發現的張愛玲少作》一文,提到張愛玲高中時的這份問卷,由此與50余年前的6道問答契闊相逢——最喜歡什么?最怕什么?最恨什么?張愛玲寫信給好友宋淇、鄺文美夫婦,將這份調查表稱為“愛憎表”,打算就此寫一篇散文,可惜她最終沒有寫完。

近日,由張愛玲遺產繼承人宋以朗提供、文學評論家馮睎乾整理的《愛憎表》在“張愛玲誕辰95周年紀念”學術研討會上發表,并在臺灣《印刻文學生活志》全文刊登,與讀者相見。

怎么會發現這份調查卷?華東師范大學教授陳子善對早報記者表示,在圣瑪利亞校刊“學生活動記錄,關于高三”專欄上發現了“一碗什錦豆瓣湯”,是搜索張愛玲早期散文所得的意外驚喜。

“張愛玲與她的同學們一共交了35份調查卷,她是這樣填寫的——豆瓣:張愛玲;最喜歡吃:叉燒炒飯;最喜歡:愛德華八世;最怕:死;最恨:一個有天才的女人忽然結婚;常常掛在嘴上的是:‘我又忘啦!’;拿手好戲是:繪畫。”

遍覽過其他同學調查表的陳子善稱,“相比張愛玲,其他人的回答都是很幼稚的,明顯看得出張愛玲的早熟、考慮多。能夠理解的是,圣瑪利亞女校是教會學校,在那兒上課的女孩子家庭條件很優渥,怎么會想到死呢?但張愛玲家里有變故的,尤其父母的關系讓她有壓力,因此在被問到最怕什么事時會想到死。”

這份調查表中前四個問題張愛玲后來在文章里曾有解釋,比如喜歡愛德華八世是因為當時鋪天蓋地對他不愛江山愛美人的傳聞,而張愛玲在給宋淇的信中亦表示:“填的最喜歡愛德華八世,需要解釋是因為辛普森夫人與我母親同是離婚婦。”

上世紀90年代初,張愛玲在編《對照記》,打算寫篇散文《填過一張愛憎表》收為附錄。陳子善推測張愛玲之所以看到他的文章后會寫《愛憎表》,是因為這些問答時隔太久,恐怕有些少女時期的回答連她本人都感到陌生不再認可,未免被誤讀索性親自寫。本預計單篇的散文,最后不料兩個月間越寫越多,光現存殘稿已達2萬多字,馮睎乾整理成文章,保存下來的草稿寫在26頁紙上,沒有編序,只涉及《愛憎表》中“最怕死”“最恨有天才的女孩忽然結婚”“最喜歡愛德華八世”三個題目。

張愛玲一生最后十多年里,只寫成了《對照記》和幾篇散文,再有就是將《海上花列傳》譯成英文,《愛憎表》就屬于這一時期的作品。這篇文章本擬作為《對照記》的附錄,內容上應該是補充的關系,張愛玲自己在給鄺文美及宋淇的信中說:“把《小團圓》內有些早年材料用進去,與照片無關。”

《愛憎表》對研究張愛玲來說有哪些增進的價值?馮睎乾提到了四點:《愛憎表》本身的文學價值;張愛玲的寫作過程;傳記價值;《愛憎表》與張愛玲其他作品的關系。

而陳子善則認為相對《愛憎表》,“豆瓣湯”則給他更多驚喜,當被問到拿手好戲時張愛玲答的不是寫作而是繪畫。他表示,張愛玲當年不但有文字的才能,她還有畫畫的才能,只不過畫畫的才能沒有進一步發展,如果進一步發展的話就是個女畫家。即便這樣,她的繪畫才能也已略微表現出來了,比如說《流言》的插圖全都是她畫的,都是漫畫,很生動。另外張愛玲還設計自己著作的封面,《傳奇》的封面是她自己設計的,《紅樓夢魘》封面也是她自己設計的。

張愛玲研究者、作家止庵表示,他七年前聽宋以朗說到“愛憎表”時還以為是張表,現在知道是篇文章。這些文章其實是張愛玲記錄在紙片上的一些文字片段,嚴格意義上應稱之為草稿,手稿字跡模糊難辨且雜亂難以整理,有些事還寫了不止一遍,由此可知她寫作力求盡善盡美。止庵介紹晚期張愛玲喜用段式的寫作方法,《重訪邊城》后半段就是這么寫的,手稿也非常亂。

在止庵看來,“自己”對張愛玲來說是個重要的題目,“早在1940年代她就寫過《私語》《燼余錄》,50年代用英文寫《雷峰塔》《易經》,70年代又寫了《小團圓》,以后又有《對照記》,這些都有她的家族和她的經歷的影子,雖然有的是小說,有的是散文。尤其是后期,她很喜歡寫自己的事情。到了晚年,張愛玲更逐漸退到內心里去了。”

近年來張愛玲“遺作”常有面市,止庵表示所謂張愛玲的遺作,可以分為幾類:“一是完成了的,稿件‘齊清定’,只須交付印行:《同學少年都不賤》《小團圓》;二也是完成了的,但沒有抄錄清楚,需要稍加整理:《重訪邊城》;三是英文作品,需要翻譯,完成的有《雷峰塔》和《易經》,未完成的有《少帥》;四是未完成的草稿:《愛憎表》,類似的還有我在宋先生處見到的一盒子用中文或英文寫了一句話或一段話的紙片,這個還不知道如何整理。”

《愛憎表》節選

轉世投胎靠評分

但是當時她那一席話卻起了個副作用,使我想到死亡。那時候我們住白粉壁上鑲烏木大方格的光頂洋房,我姑姑說“算是英國農舍式”。有個英國風的自由派后園,草地沒修剪,正中一條紅磚小徑,小三角石塊沿邊,道旁種了些圓墩墩的矮樹,也許有玫瑰,沒看見開過花。每天黃昏我總是一個人仿照流行的《葡萄仙子》載歌載舞,沿著小徑跳過去,時而伸手撫摸矮樹,輕聲唱著:

“一天又過去了。離墳墓又近一天了。”

無腔無調,除了新文藝腔。雖是“強說愁”,卻也有幾分悵惘。父母離婚后,我們搬過兩次家,卻還是天津帶來的那些家具。我十三歲的時候獨自坐在皮面鑲銅邊的方桌旁,在老洋房陰暗的餐室里看小說。不吃飯的時候餐室里最清靜無人。這時候我確實認真苦思過死亡這件事。死就是什么都沒有了。這世界照常運行,不過我沒分了。真能轉世投胎固然好。我設法想象這座大房子底下有個地窖,陰間的一個閑衙門。有書記錄事不憚煩地記下我的一言一行,善念惡念厚厚一疊賬簿,我死后評分發配,投生貧家富家,男身女身,還是做牛做馬,做豬狗。義犬救主還可以受獎,來世賞還人身,豬羊就沒有表現的機會了,只好永遠沉淪在畜生道里。

我當然不會為非作歹,卻也不要太好了,死后玉皇大帝降階相迎,從此跳出輪回,在天宮里做過女官,隨班上朝。只有生生世世歷經人間一切,才能夠滿足我對生命無饜的欲望。

歲數即是身份證

小時候人一見面總是問:“幾歲啦?”答“六歲”,“七歲”。歲數就是你的標志與身份證。老了又是這樣,人見面就問“多大年紀啦?”答“七十六了”,有點不好意思地等著聽贊嘆。沒死已經失去了當年的形貌個性,一切資以辨認的特征,歲數成為唯一的標簽。但是這數目等于一小筆存款,穩定成長,而一到八十歲就會身價倍增。一輩子的一點可憐的功績已經在悠長的歲月中被遺忘,就也安于淪為一個數字,一個號碼,像囚犯一樣。在生命的兩端,一個人就是他的歲數。但是我十七歲那年因為接連經過了些重大打擊,已經又退化到童年,歲數就是一切的時候。我十七歲,是我唯一沒疑問的值得自矜的一個優點。一只反戴著的戒指,鉆石朝里,沒人看得見,可惜鉆石是一小塊冰,在慢慢地溶化。過了十七就十八,還能年年十八歲?

所以我一聽見“才十七歲”就以為是說我。隨即明白過來,隔壁房間死了人,抬出去了,清理房間。是個十七歲的女孩子。在那一色灰白的房間里,黎明灰色的光特別昏暗得奇怪,像深海底,另一個世界。我不知道是我死了自己不知道,還是她替我死了。

已有0人發表了評論

您需要登錄后才可以評論,登錄| 注冊