原標題:全國重點文物保護單位——甘谷大像山

大像山依山就勢,西低東高,坐落于典型的丹霞地貌之上,為開鑿石窟提供了條件。

大像山山門。

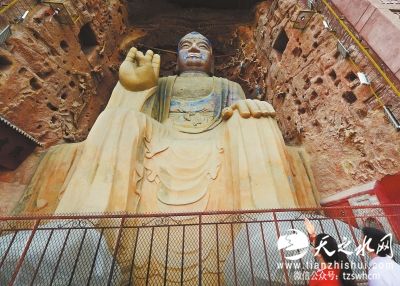

大像山山巔釋迦牟尼佛像,大佛軀體宏偉高大,表情和藹可親,安詳地迎接來往游客。

大像山依山而修的古建。

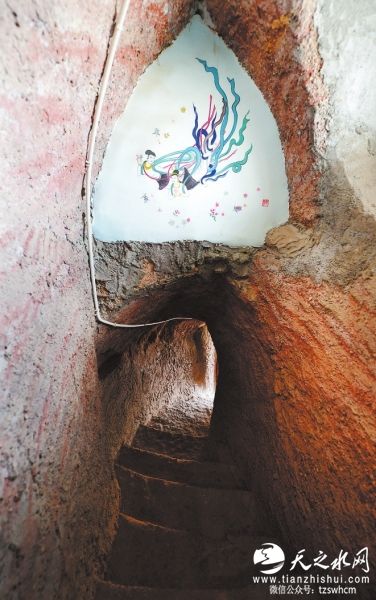

石窟內殘存的飛天壁畫。

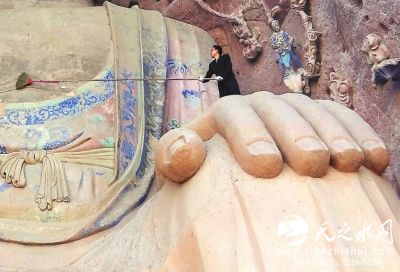

清掃時,四個人可同時站在大佛手背上工作。

千佛洞開鑿在峻險崖壁上,僅有一個小巧洞窟供人出入。窟內佛像姿態迥異,四壁繪有佛傳、因緣和本生故事。

大像山依山附勢修有長廊,廊上窟龕相連巍峨壯觀。

甘谷大像山位于甘谷縣城西南2.5公里處,秦嶺西端的文旗山上。該山山勢巍峨,氣勢磅礴,廣泛分布著距今約一億四千萬年左右的紅色砂礫巖,丹霞地貌十分豐富,為開鑿石窟提供了條件。自山腳石級而上至巔,總長1.5公里,占地約640畝,是古絲綢之路上甘肅東南部融石窟和古建為一體的重要文化遺存之一,2001年被國務院公布為全國重點文物保護單位。

大像山依山就勢,西低東高,分東西兩區,山上松檜叢生,丁香溢彩,亭臺樓閣依山而建,綠樹掩映。西區為古建筑,從西到東拾階而上三步一亭,五步一閣,依次為牌坊、土地廟、梅葛殿、伏羲殿、千佛洞、接引佛殿、文昌閣、魯班殿、關圣殿、無量殿、雙明洞和天爺殿等多處明清古建;東區石窟寺有22個洞窟,都是近似平頂方形的帶有禪窟的洞窟,這也是較為罕見的鑿窟方式,以6號窟(大佛殿)最為重要。大佛殿位于海拔1516米,高于地面200米的崖窟內。該窟是一個平面作長方形圓拱形的大窟。窟高34米,寬14米,深4.5米。窟內有依山開鑿的石胎泥塑唐代大佛一尊,佛高23.3米,肩寬9.5米。大佛軀體宏厚高大,發型為水波紋肉髻,面相莊嚴,靜穆慈祥,前頸上有三道弧形線紋,兩肩寬厚,袒胸赤足,上著雙領下垂的袈裟,倚坐于蓮臺之上,雙足各踏蓮花座。左手平放膝上,右手做吉祥印。該佛是渭河流域唯一一尊唐代大佛,隴東石窟僅有此例,也是全國同類大佛開鑿中相對地面最高的一尊。

據史料記載,大像山石窟大規模開窟造像大約始自姚秦,佛事活動盛行于北朝以后,鼎盛于唐。甘谷大像山永明寺設戒碑有云:“隴右密邇關中,襟帶五涼,當姚秦北周之際佛教盛行于禹城。而大陜西來吾隴甘谷為必經之地。窟像設之勝若麥積崖,大像山直遙應敦煌而無遜色,而2000年來高僧大德傳勝衍緒亦不亞東南。”

記者 高檣 盛學卿

文章來源:中國甘肅網-甘肅日報 責任編輯:劉姍

已有0人發表了評論

您需要登錄后才可以評論,登錄| 注冊