丁曉剛:翰墨淋漓采訪路

楊晨

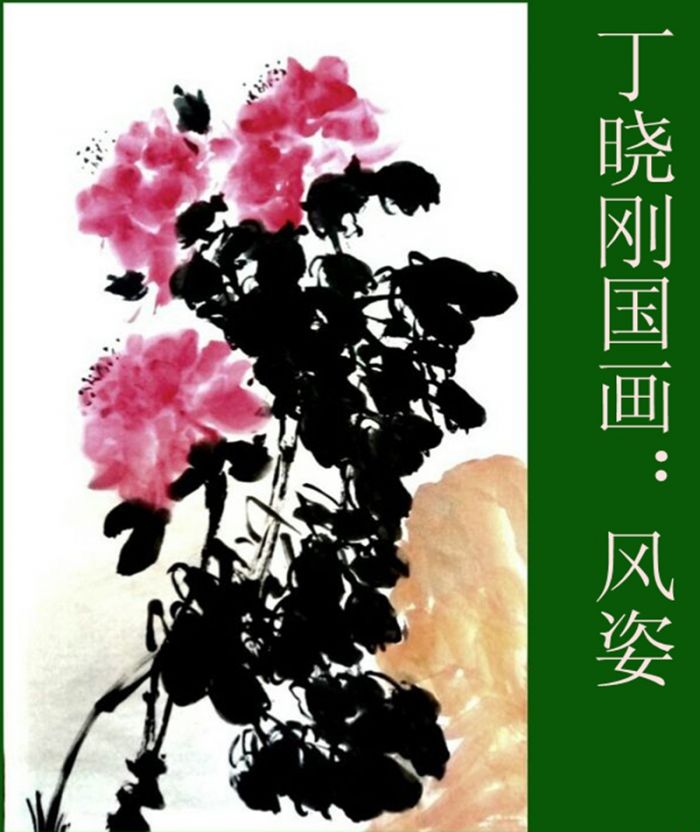

曾經有人這樣問老記者丁曉剛,你每年不僅要采寫大量的新聞稿件,為什么還能畫出那么多國畫,創作那么多書法作品?那里來的那么多的精力?而丁曉剛先生卻用詩人艾青的一句話非常幽默的回答了這個問題:要問我為什么總是流淚,因為我對這片土地愛的太深。在2016年的記者節上,丁曉剛先生再次獲得天水市“十佳編輯”稱號。我與丁曉剛先生的交情濃于墨淡于水,是地道的君子之交。這不,他看到我走進了他的辦公室,連個象樣的招呼都不打,只是低頭寫他的新聞稿。我只好翻開他最近畫的一本冊頁,慢慢的欣賞起來。

描繪植物的國畫家,大都偏愛梅、蘭、菊、竹,他們把這幾種植物擬人化,在他們看來這幾種植物似乎表現了君子的風貌。丁曉剛先生也是如此,他更喜歡畫“四君子”來表達自已的文人情結。

前不久,丁曉剛先生最近送給我一本他畫的竹子冊頁,在其作品中,我久久的尋找著丁曉剛這位文化人思想的深度。 大家都明白, 明末清初的揚州八怪中,鄭板橋畫的竹子、蘭花、巖石是有名的。俗話說:“會看的看門道,不會看的看熱鬧”,如果沒有名家指導,過去的文人畫,乍一看去,很難抓住它的精髓。唐代大詩人白居易曾寫過一首詩,題目是《畫竹歌》,從中我們可以領會到古人是怎樣評價一幅竹畫的。“植物之中竹難寫,古今雖畫無似者。蕭郎下筆獨逼真,丹青以來唯一人。人畫竹身肥臃腫,蕭畫莖瘦節節竦。人畫竹梢死羸垂,蕭畫枝活葉葉動。”蕭郎者,白居易眼中的寫竹高手。

從這首詩可以看出,古人喜愛的竹子是莖瘦,挺拔,堅韌,剛勁;切忌臃腫,肥腴,羸垂。竹葉則要靈活,多變,像在飄動,要看得出不同的層次;切忌死板和千篇一律。這些,丁曉剛先生做到了,而且做的非常的好,他畫的《竹林月意圖》,去年在韓國展出,被舉辦方收藏。韓國作為東方文化之國,與中國文化有著歷史的源,它們收藏丁曉剛先生的畫,是看到了畫中蕰藏的美學信息。當然也是對丁曉剛先生畫竹的肯定。

丁曉剛先生畫的竹子,有時比較抽象。因為對于大多數人來說,欣賞中國畫僅僅局限于能否“看懂”,他們的欣賞步驟是:畫的是什么?畫得像不像?畫家這種造型的寓意是什么?如果都回答出來了,便認為這幅字畫他們看懂了,如果回答不出來,便認為是看不懂。這種欣賞的方式其實就是線性的思維方式,很片面不深入。用這種方法來欣賞中國畫,一般來說,工筆山水比較容易看懂,因為他描繪的都比較真實。竹子做為文人畫的物象,經常被文人們用自已的情感點染,所以畫家的筆下也就經常出現了帶著思想和情調的竹子,丁曉剛先生畫的竹子更是如此,你瞧,重墨出枝,快速的寫葉,在一枝枝一葉葉的竹韻中把文人的情操表達的異常深刻。

丁曉剛先生給我說過,有時他的畫一般人很難欣賞,因為他的畫不具體,我發現,他在創作中需要物象的“神似”,筆墨趣味,構圖、著色、筆力等很是講究,達到筆墨造型“形似”。在我看來,丁曉剛先生抓“神韻”的欣賞方法當然是抓住了實質,因為“神韻”就是一種高的藝術審美享受,常常是中國畫家們的追求達到的目標。

當然,一般的人要從丁曉剛先生的國畫中去體驗到一種“神韻”卻并非是一件容易的事,那不但需要一定的審美能力、藝術修養,也還需要具備一定的國畫方面的基本知識,特別是通過國畫而訓練出來的一種“感覺”。所以要很好地欣賞丁曉剛先生的國畫,要從感觀上進行理解和思考,把握作品的意味、意義和內涵。這種理解包括對作品的藝術形式和藝術技巧的理解;對作品表現的內容和表達的主題的理解;以及對作品的時代背景和時代精神的理解等等,這就需要充分調動我們的思考能力。

我認識丁曉剛先生很早了,先生二十年前就是甘谷縣作家協會的副主席、攝影家協會的主席,那時他只有二十多歲。先生為人儒雅,是一個地地道道的文化人,后來的日子,他駐天水市委當新聞記者二十二年,以范長江為楷模,以其特別有的職業精神在新聞工作剛位奉獻大半生。他還當過編輯和總編、主編,編輯過的報紙很多。當編輯時,他說他的榜樣是鄒韜奮,要一字一句為今天的新聞明天的歷史負責。但丁曉剛老師成為畫家,是我一直不知的事,因為他在新聞工作和攝影上的成就,已是人人皆知,他的新聞攝影作品在全國和省上縷縷得獎,證書放了半柜子,早早的就被中國攝影家協會吸收為會員。但他從來不炫耀,用他自已的話說,自已就是吃這碗飯的,那是上級對他工作的認同和肯定。與此相偶,他還有大量的新聞文字作品在全國獲獎,并被蘭州大學成人教育學院請為新聞攝影學和新聞采訪與寫作學的兼職教授。在畫作上的成就,他從來是三緘其口,非要提及,低調的他總是謙虛的說自已真的是一個小學生。

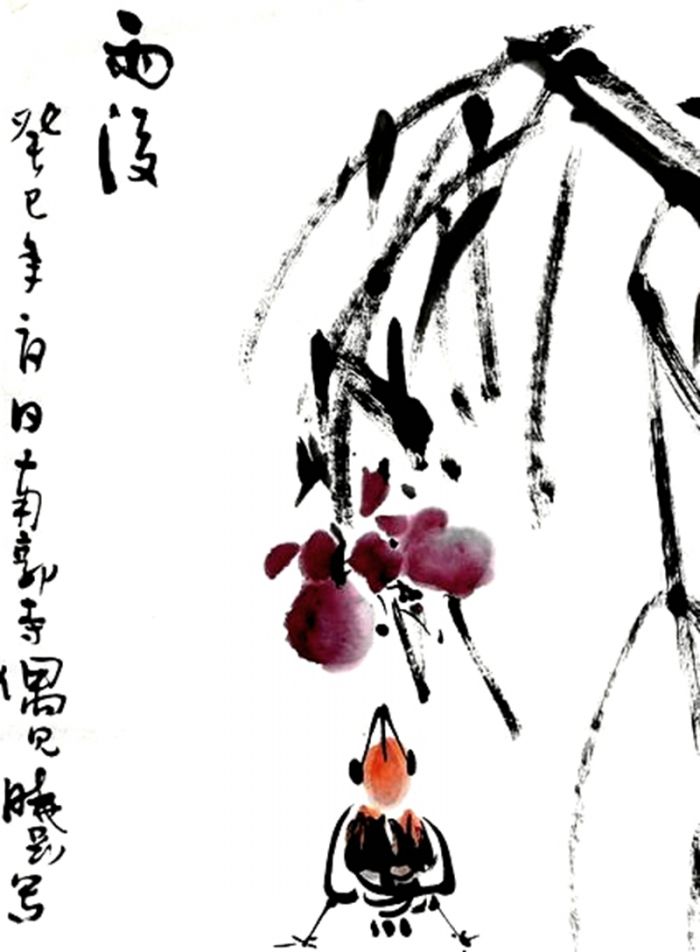

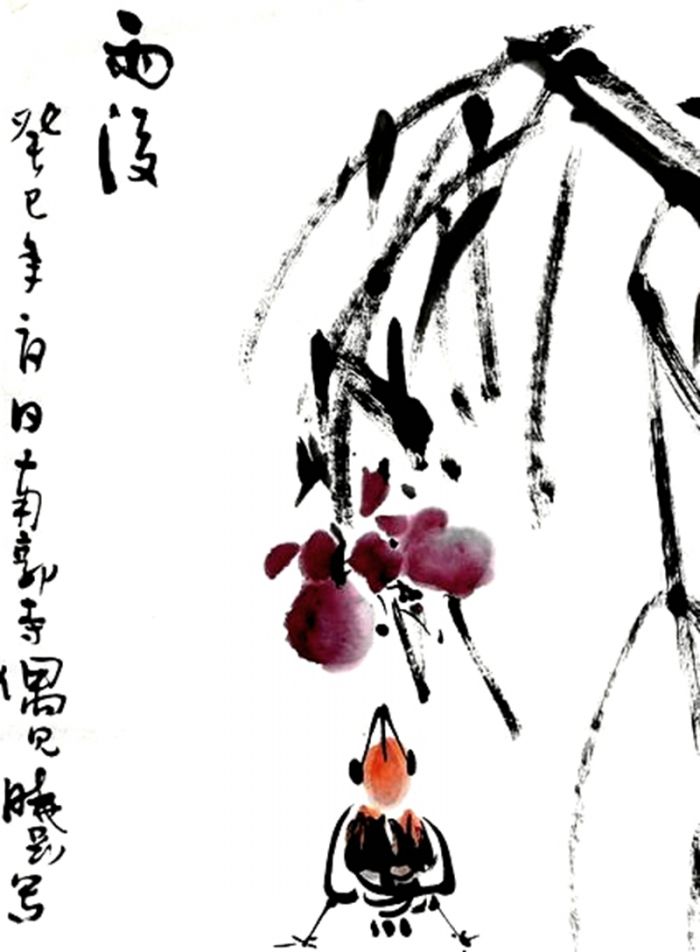

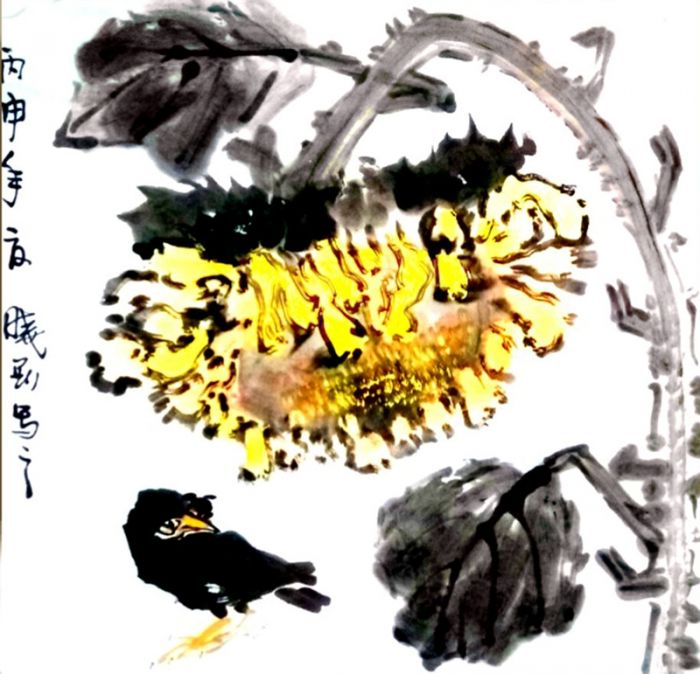

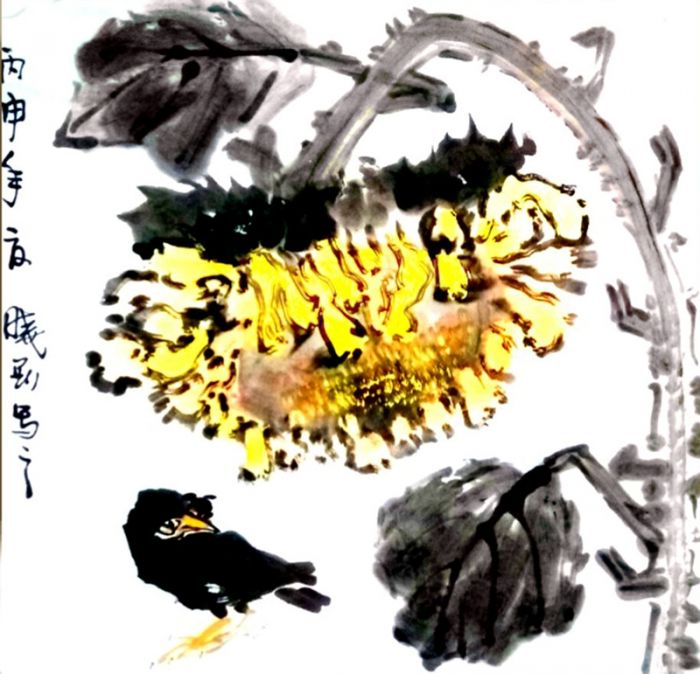

我其實最喜歡丁曉剛先生畫的小雞,他畫小雞時,那一墨一色之間一群小雞神態各異,只聽得筆落紙上的時候 ,一只只小雞活靈活現的出現了。丁曉剛先生是我見過的畫家中畫小雞最為傳神的畫家, 一個個沒有重復的神態。我不知道如何評價他畫的小雞,我做為一個普通的欣賞者的確有點愛不釋手。丁曉剛先生的小雞為何畫的這么好,這與其長期在農村采訪有關,采訪之后,他經常在農家小院里拿出采訪本,對著小雞寫生畫速寫,這樣日積月累,便對小雞的動態線條掌握的非常的準確。

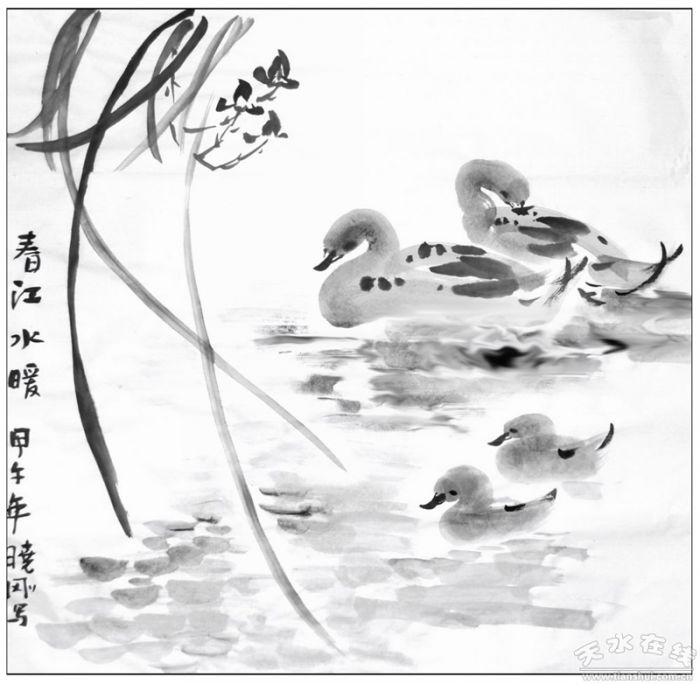

近年來,丁曉剛先生的水墨動物畫廣受好評,他的水墨動物畫中小雞、鴨子等尊崇自然、親近自然、融入自然,將水墨的靈韻與心靈的詩情很好地調適成精美多姿的畫面。丁曉剛先生也是一位詩人,但作畫時只用筆墨來釋懷,他作畫時連話語都很節省,所有的詠嘆全都投入到筆墨中。細細品味他拙而不滯、枯中含潤的筆蹤墨痕,不難發現他是一個堅持遠離塵囂的苦學之人、苦旅之人,以自己獨備一格的理智與激情尋求著與美的理想、美的精神、美的夢幻更深的契合。

丁曉剛先生畫小雞,突出的是小雞的稚氣。當造物主把一切都以美麗而告知人們的時候,我們要感謝上蒼,因為美麗的東西往往是上蒼的恩賜,他讓人們去贊美,去謳歌。當生命的本能在你眼前突然展現的時候,其實這是最美麗的一個時刻。小雞入畫這在中國美術史上均已有之,而且出過大畫家,丁曉剛畫的小雞,我認為是新文人畫的杰作,他在中國美術家協會和農業部舉辦的“美麗鄉村——中國首屆鄉情寫意畫展覽”中入選,他在獲獎作品上面題寫的話很有味道:不想成熟。一句話活脫脫展示了一個文化人的思想內涵。是的,世間萬物還是保持童真的好。

丁曉剛先生除了自己摯愛的文學、書法、詩歌、攝影外,始終保持著對繪畫藝術的執著。數年來,小雞一直是他創作的主角。 因為喜愛雞的品質,又將自己對生活的感悟落于紙上。丁曉剛先生因為深諳小雞的品質,以致在付諸筆端時就更加精妙絕倫,更可讓人從中聯想深遠。

丁曉剛先生還是是一位篤志畫梅的藝術家,他遍摹歷代梅譜,墨色酣暢,清新秀麗。在他的梅花作品中我們可以看到國畫傳統筆墨的精髓,凝練處不乏細膩的筆墨處理,色澤淡雅,濃淡相宜,而梅花特有的傲骨更是透過畫面傳神的展現,蒼勁飽滿不失花姿妖媚。可以看出丁曉剛先生是一位用靈魂作畫的畫家,畫作本身極具感染力。難得的是,在他的勤勉之下創作出多幅梅花作品,每一幅都可謂各具情態。畫家們都知道,對同一主題的不同演繹是極具難度的,它不僅要求筆墨功底的渾厚扎實,更是對作畫者的意境表達,心境闡釋有著極高的要求,特別是對于中國傳統元素的描摹,在這一點上要求愈加的嚴格。因此我們不難看出,丁曉剛先生是鐘情畫梅的文人畫家,在他的藝術創作中傾注了對于寒雪傲梅由衷的敬仰之情,在表達上飽含著真摯的情感,將梅花的不同風姿一一展現,在極具觀賞價值的同時,畫作散發出濃郁的古韻氣質。

梅花,自古以來便是文人墨客競相描繪的對象,詩人畫家更是賦予其濃郁的思想感情,精神內涵。以梅為內容的書畫的創作早已掙脫對本身形象的描摹而上升為一種精神的寄托,氣質的表達,更飽含著對于人生的思索與期盼,丁曉剛先生的梅花作品在傳統筆墨的運用中,逐漸形成了自我的風格,色澤或溫潤或淡雅,構圖簡潔凝練,墨法濃淡相宜,有濃郁的報春之美、充滿喜感的含蓄之美,性格堅毅。

梅花是我國的十大名花之一,集高潔、秀雅、堅毅于一身,色、香、韻、姿俱佳。古往今來,不少畫家與梅花結下了不解之緣,或繪之以畫,或寄之以情,留下了許多軼聞逸事:

丁曉剛先生篤志畫梅,每當梅開時節,便從早到晚在梅枝下細致觀察,將梅花的低昂、俯仰、分合、卷舒,從萌芽到花開,從盛開到枯萎的各種形態一一描繪下來,我翻看著他的這些作品,好似已信步梅園,與梅對話。這不由得讓我想起了“誰家洗硯池邊樹,個個花開淡墨痕;不要人夸好顏色,留得清氣滿乾坤。”的詩句。丁曉剛先生畫梅花,筆法蒼古,雄勁超逸,他筆下的梅花多蒼老蟠屈,枝柯如鐵,千枝萬蕊,姿致萬千,在郁密之中具有清奇的韻致。這不由得又讓我想起了清代畫家金農擅長畫梅花,梅干用濃淡墨隨意寫之,頓挫有如篆書,花瓣用意筆圈之,并在老干和花萼上點以重墨,獨具風格,所畫梅花既瘦且繁,繁枝密萼,生機勃發。

我知道,丁曉剛先生是吳昌碩的“學生”,吳昌碩一生酷愛梅花,早年曾在故里親植梅花三十余株,每當寒梅著花,徘徊園中,反復觀賞,難怪自稱“苦鐵道人梅知己”。他謂畫梅為“掃梅”,單這一個“掃”字就體現了他畫梅的特點,真可謂自辟町畦,獨立門戶。吳昌碩喜以朱砂、洋紅點紅梅,極富韻致。所作雪梅,墨華水韻,碎玉橫空,使人不知是雪是梅。吳昌碩曾用詩和畫贊美賞梅勝地超山,在一幅梅花的題畫詩中寫道:“十年不到香雪海,梅花憶我我憶梅。何時買棹冒雪去,便人花前傾一杯。”大師去世后,埋骨超山,以梅為伴,被傳為美談。在丁曉剛先生的梅花畫作中,我也讀到了這些,因為近墨者黑,先生以吳老為師,為何不“黑”啊。

以前。看到丁曉剛先生的畫作上經常欽有“潤草堂主人”的閑章,后來才知,丁曉剛先生還是一位畫蘭高手。十年前,他在甘肅的新聞出版界就有“蘭花先生”之雅稱,只是先生為人低調,不與一般人爭高就低,且因為長期擔任省報駐天水市委的記者站長,整日活動在新聞第一線,與地方上文化人和文化群體接觸較少,所以天水很多人一直未知其。 在丁曉剛先生的家中賞蘭花,真的很開心,時下正值隆冬,丁曉剛先生家中那簡潔素雅、葉形細長柔軟,花姿優美、素淡幽香的蘭花把整個客廳裝扮的分外有文人氣質。

丁曉剛先生說,蘭花具有“色清、氣清、神清、韻清”,自古文人就偏愛種蘭、賞蘭、詠蘭、畫蘭、寫蘭,有著揮之不去的蘭花情節。從中國傳統美學來看,蘭品被當做人品的象征,蘭骨是風骨的寫照,通過借助蘭花來寄予感情、節操,成為中國知識分子追求崇高志向、遠離污濁政事、保全自己美好品格的化身,傳達著自身熱愛生活,至死不渝的堅貞信念,所以,蘭花幽香清遠,只能生長在幽谷凈土,開放在人們的理想境界中。

丁曉剛先生說的極是,先生打開一本他最近的畫蘭作品,墨香躍然紙上。先生畫的蘭花重在神似,在對蘭花的描寫中著意于蘭的神韻與秉性。在寫意中,先生筆下的蘭花多用水墨來表現蘭花的美麗葉態和花質的素潔,追求天生素質、大樸大雅的神韻。先生還告訴我,他畫的蘭花有時象征著高尚的友情,有時比喻同心同德、親密無間、情意長存,有時比喻著夫妻間情投意合。先生從他的書屋拿出了一些書,他找到幾頁,說古人對蘭花多是對美人的稱謂,當代社會蘭花亦是美麗的象征,在創作中,若是巧用幾抹顏色點綴在葉中,更是有一番風韻。所以說,畫家一定要畫出蘭葉的翩翩飄動,比自然中的更為美麗才好。丁曉剛先生苦研中國書畫多年。以蘭為師,以蘭為友。日復一日,臨池不輟。然亦能順其自然,獨行其是,不時出入于八大、昌碩、白石、天壽諸大家之間,畫作溢乎箱篋.。 眾所周知,畫蘭的技法難度頗高,自以書法入畫的元代大家趙孟頫始到深諳“要知畫法通書法,竹蘭如同草隸然”的鄭板橋,以書法寫意入蘭者眾,然得心應手者寡。梅、蘭、竹、菊“四君子”作為花鳥畫家的日課,寄托著傳統中國畫的精神內涵和獨特的審美程式,然而不容否認的現狀是,在那些標榜秉承傳統配方制作的花鳥作品中,能令我們激動作品的已日漸減少。

丁曉剛先生畫的蘭花,沿襲了明清人寫意墨蘭特別是鄭板橋等人的筆墨程式,自有一股清新的書卷氣,但又脫離了某種陳腐的畫譜氣,淋漓的筆墨中洋溢出灑脫和自在的氣息。在構圖上,他多采用出其不意的經營手法,畫蘭草,一忌柔弱,二忌空洞。“柔弱”是指過分注重蘭草本身的儀態美以及用墨的變化,導致畫面缺乏力度;“空洞”則是指無視蘭草的物理特性,片面追求所謂的“氣勢”而失去蘭草的獨特韻味。丁曉剛先生把這兩者的關系處理的恰到好處,因而,筆調勁利而舒卷,清爽而秀雅。先生經常在茶余飯后隨意畫上春蘭兩株,便是叢生草地,鮮花盛開,如蝶起舞,給人以清新的快感。他畫的蘭花,縱肆與規矩合二為一,野逸與清秀兼而有之,畫的瀟灑,看的舒暢,在天水的文人畫家中,這樣識得蘭花的人委實不多。

丁曉剛先生很小就喜愛揮灑涂鴉,善書法。多年的勤奮錘煉了他扎實的書法功底和嫻熟的筆墨技巧,因而畫蘭時能取草書之狂放不羈、隸書之渾厚圓潤和篆書之典雅古樸。使之意到筆到,筆到神到,形神俱備,得心應手。從而自由揮灑,更覺天真爛漫,清氣襲人。所以他筆下的蘭花孤傲清麗,狂狷不羈。或迎狂飆而飛揚,或臨大雨而不屈,或沐春風而怡然;怡然悠閑,高潔幽雅,有春風習習,清香陣陣;有仙子之飄逸,有屈子之孤高,有孔子之恂恂;畫家以自由抒卷的筆調表達著自己奔放而飄逸的情感。所以說,丁曉剛先生以狂草寫蘭,把每一條線條當作有生命的、有個性的人物來畫,以寄托情志。如此寫蘭,怎能不“生趣而有神”。

丁曉剛先生畫蘭,常常以小見大。尤以冊頁、小品、扇面見長。極符合東方美學原則。如蘇東坡所言:誰言一點紅,解寄無邊春。凡欣賞過他作品的人,都會被他筆下蘭之素雅和幽香所傾倒,被他熟練自如的傳統筆墨功底所折服,被他恣意縱橫的無法之法所欽佩!同時也可以看出他師于野草,鐘愛蘭蕙的情之所系。 蘭花難畫,不單難在筆頭功夫,更難在意味;而丁曉剛先生的蘭花畫的好,也不單好在筆頭功夫,更好在他的靈性。一種“飄逸中的靈秀”。欣賞先生筆下的蘭,花瓣透明,象在清晨第一束陽光的照耀下,飽含露水,散著幽香,鮮活而高雅,那莖那葉,在歷經千百次的“穿插”嘗試中,早已氣生筆鋒,破墨有力,似隨手點拂,莖葉便舒展、張揚著無限生機活力。據我了解,先生在工作之業余執著于書畫藝術,為人磊落、為友誠懇、自甘淡泊、不慕虛榮。他畫蘭是把蘭當作自已品格崇拜的圖騰、當作高潔的象征、當作他自己。正如清代書畫名家汪士慎在《空谷幽蘭圖》上所題寫的那首詩一樣:“蘭草堪同隱者心,自榮自萎白云深。春風歲歲生空谷,留得清香入素琴”。

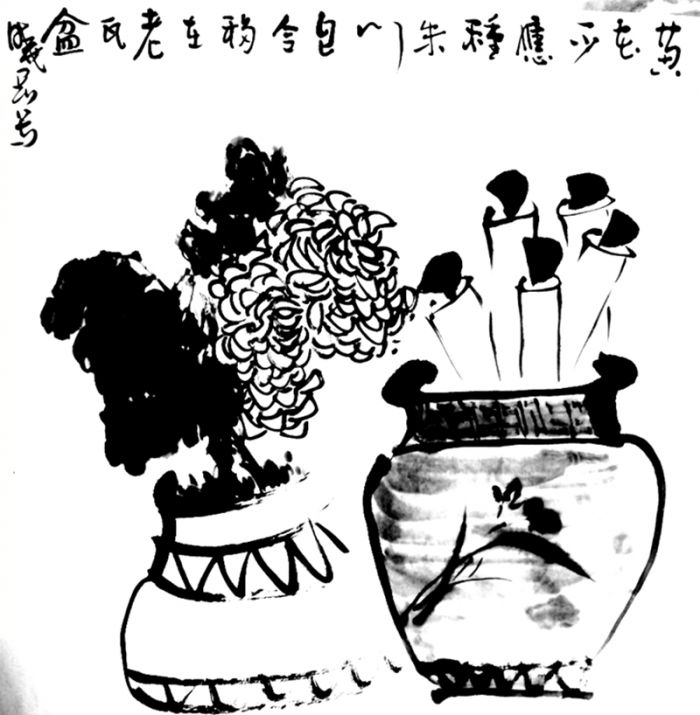

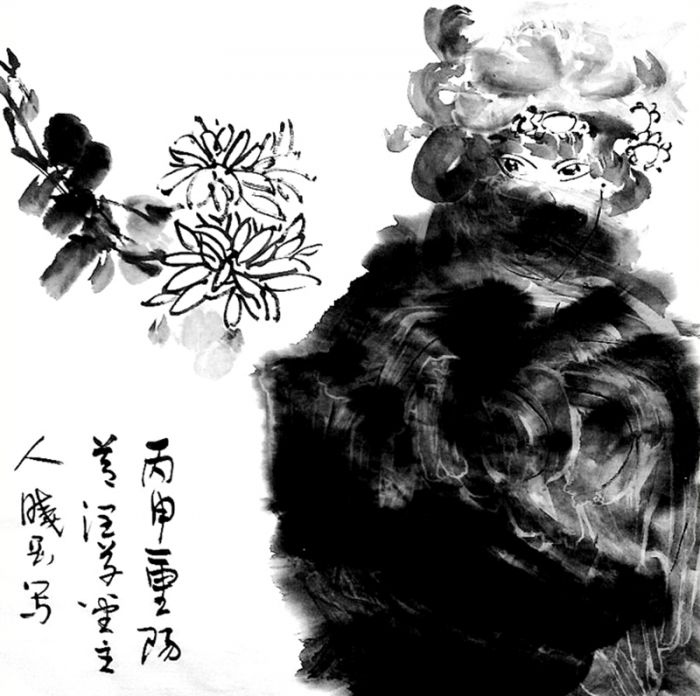

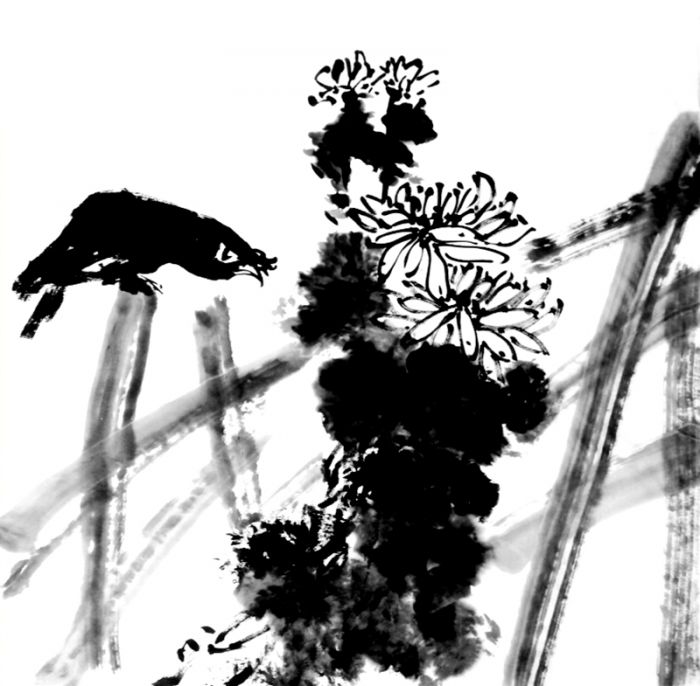

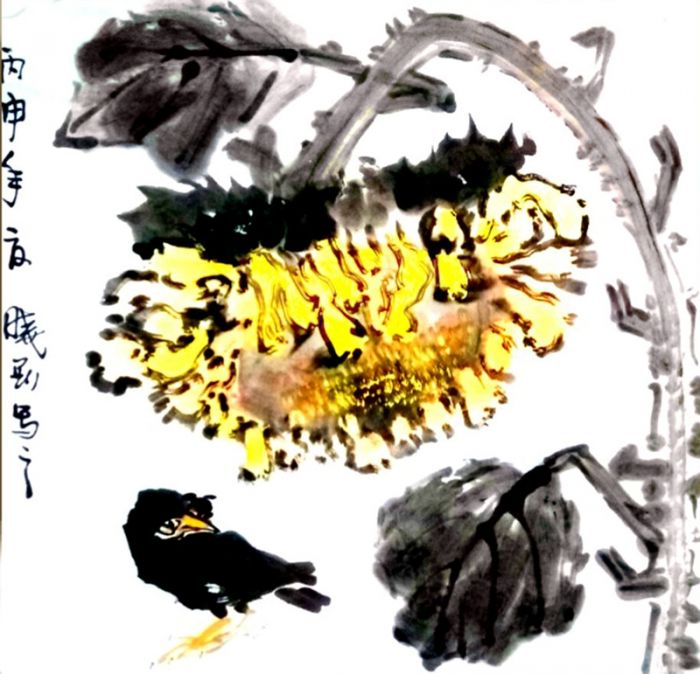

在這里,我還要再說說丁曉剛先生畫的菊花,梅、蘭、竹、菊并稱為花中“四君子”,菊因為有上千個品種,花瓣碎而亂,造型復雜,組織不好就表現不出菊花的神韻。但丁曉剛先生以一個讀書人特別的文化眼神,把菊花畫的令人如癡如醉。因此,我要說的是,先生畫的菊花是標準的文人畫,其精神與筆意合二為一,高度概括,在抽象中尋找思想,著實讓我感動。菊花以其獨特的神韻風骨,已成為文化人的象征。而先生用手中的畫筆,將菊花的品格、神韻和姿態多視角地展現在紙上,給了我深刻的記憶。

丁曉剛先生還真的是一位寫菊高手。古往今來,以菊花為主題的詩詞繪畫多得數不勝數,菊花之所以受到文人墨客如此的追捧,大約是因為菊花傲霜而開,不懼嚴寒,素潔高雅的風骨吧!觀丁曉剛先生畫的菊花,把這一景象表達的非常深刻。特別是先生以常以他自已創作的菊花詩作畫,作品更富感染力。

讀著丁曉剛先生的《秋菊圖》,又想起陶淵明筆下的“采菊東籬下,悠然見南山”。這是《飲酒》詩中的一首,詩作雖與酒毫不搭界,似乎信手拈來,它是一種回歸田園生活的理想,在現實生活里,也不僅僅是身體力行,更是精神上,心靈上的一種回歸。丁曉剛先生說他為畫好這幅《秋菊圖》,不知撕掉了多少回,因為陶淵明先生的“境”是畫不出來的。先生告訴我,如果那一日他能畫出陶公筆下的“境”,他便收筆不畫菊花了,有此一幅人生乃足矣。

我能理解丁曉剛先生的意思,因為,在時下很多人都把自已并不成熟的畫作在畫廊里展賣并標上千元萬元時,藝術的商品化給人們帶來的不是安份,而是躁動,試想一個畫家,如果整天想著要把自已的畫賣多錢,那畫不倒就貶值了?我很欣賞先生的為人,因為一個要畫出好作品的畫家,肯定是把心思全部投在創作上,而不是其它。一向憂國憂民的唐代詩人杜甫在《云安九日》中,筆調輕松地寫道:寒花開已盡,菊蕊獨盈枝。舊摘人頻異,輕香酒暫隨。就是我們普通人,看到菊花傲霜而開,心中喜悅,再沉重的心事,再陰郁的天空,都會晴朗一時,不由得想著花香酒香,人間美事。丁曉剛先生有杜甫一樣的心態,所以畫的菊花就更讓人喜歡了。

菊花是我國傳統十大名花之一,菊花有很深的文化內涵。自古以來,文人墨客都愛種菊、賞菊、詠菊、畫菊,有著揮之不去的菊花情結,并留下了豐富的菊文化遺產。觀丁曉剛先生畫的菊花,把菊花清麗淡雅,芳香襲人,盛開于百花凋謝之后,不與群芳爭艷,不趨炎附勢的高尚品格畫的淋漓盡致。我想這與丁曉剛先生人品有關,先生雖身陷生活的伶悟之中,卻總想把自己的超凡脫俗的一面表達出來,始終保持著內心的清靜與孤獨,這是一般人做不到的。在先生的菊花作品中,這類主題表達的非常充分,我為之傾倒。

在古代文人墨客眼里,菊花總是充滿詩情畫意和具有獨特的精神,唐代詩人李白、杜甫、白居易、元稹、李商隱、劉禹錫、杜牧以及宋代王安石、歐陽修、蘇東坡等大家都有詠菊之作,一直到元、明、清,詩人們對菊花仍情有獨鐘,留下了大量名篇佳句。畫家畫菊始于晉朝,入宋后文人墨客皆喜為之,但無專門名家,不像畫梅、竹、蘭那樣名家輩出。如畫竹名家有文同、蘇東坡;畫梅名家有華光長老、楊無咎、徐崇嗣、丁野堂;畫蘭名家有趙孟堅、鄭思肖。宋人畫菊是用工筆重彩的技法來畫的,基本上是寫實的,花鳥畫家黃居宷、趙昌、李吉等人皆擅長此法。到了元朝以后,工筆畫菊花這種繪畫技法逐步被寫意技法取代,畫家用寫意技法畫菊用筆并不那么周到,但“筆不周而意周”,作者所著重表現的并不是菊花的形態,而是其傲霜的性格和野逸之氣。

明清以后,所有文人畫家幾乎無人不畫菊花。明代畫家徐渭擅長大寫意畫菊,他以奔放瀟灑的筆法和出神入化的干濕濃淡變化,把菊花的冷峻和野逸之氣充分表現出來。明末清初畫家惲壽平畫菊兼工帶寫,有筆有墨,創“色染水暈”之法,其作品淡雅中見絢麗,精致中見自然。清代畫家石濤、八大山人更善用筆用墨,他們畫菊花時不施粉黛,以墨勾勒點染,便能畫出菊花的清高神韻。

近代畫家趙之謙、任伯年、吳昌碩也創作了許多筆力雄健、氣勢不凡的佳作,在他們的作品中,菊花的傲霜凌秋之氣躍然紙上。丁曉剛先生給我說,他是這些寫意菊花大家的粉絲,他為了臨畫潘天壽和吳昌碩的作品,曾專門到浙江看兩位大家的原作展出,他跟隨兩位大家的全國作品展到過好幾個省,他說這么做的好處是,就好比一個作家要讀懂經典才能品其味一樣。說到這,我才明白了丁曉剛先生的菊花作品中流露出的筆勢和用墨的技法真的有經典的地方。

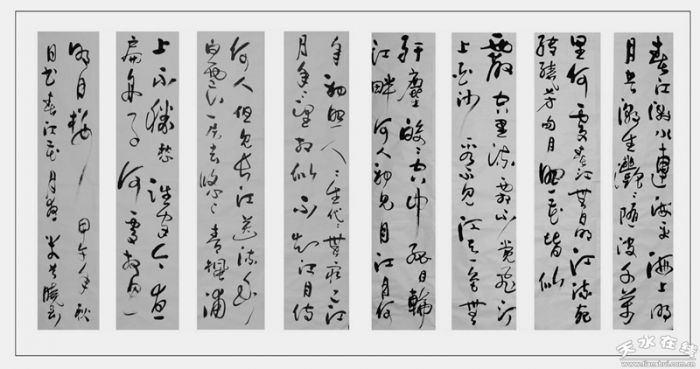

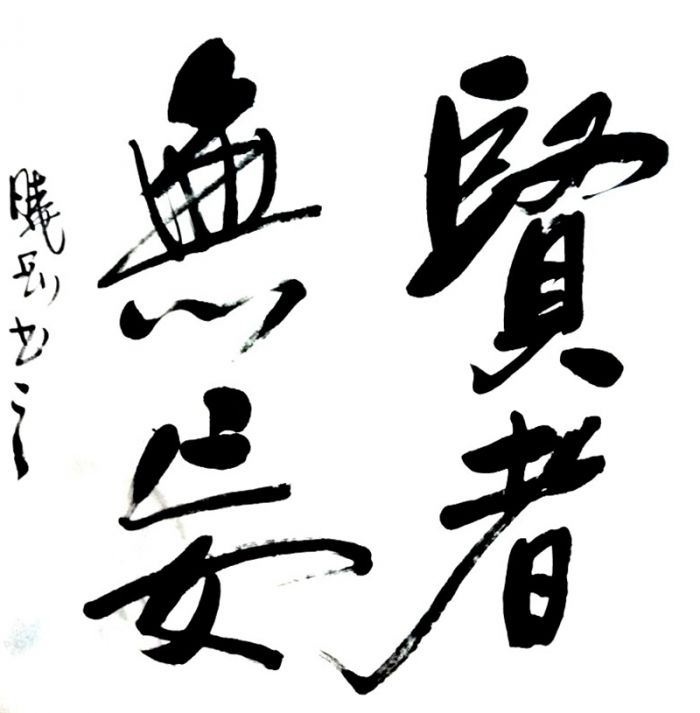

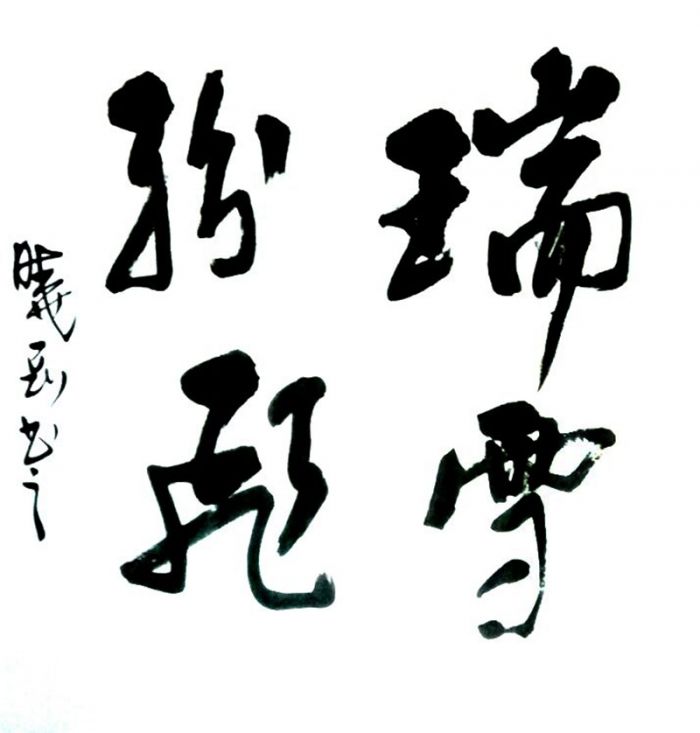

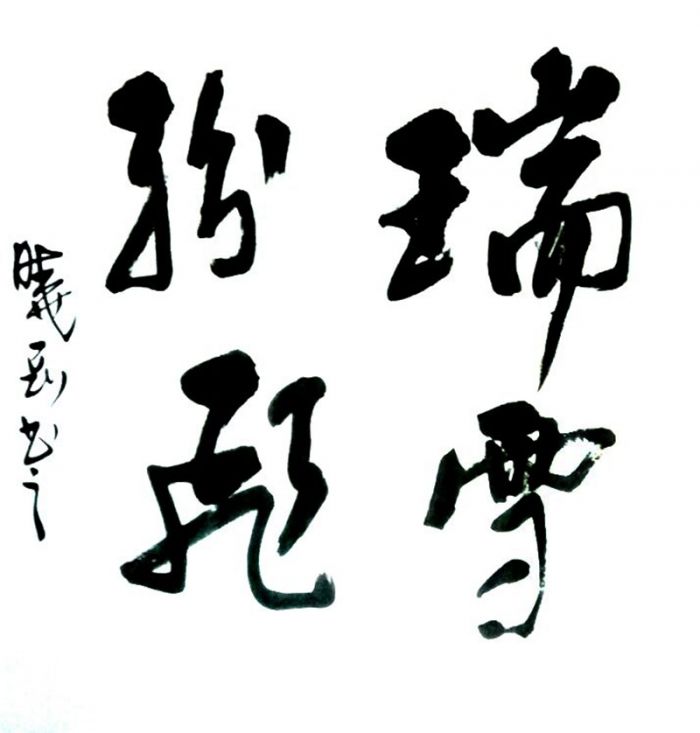

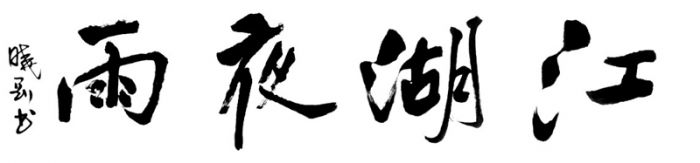

我因為癡迷于中國文化研究,所以經常有朋友問及天水書法的整體水平問題,我一直不想評論,因為我知道,如果得罪了天水的一些書畫人,他們會組織力量謾罵我的。為了讓文化生存的環境不要太燥,我一直保持著沉默。我們已經知道,由于漢字本身是信息傳遞的工具,我們中國人在日常生活中時刻都離不開它,所以,書法具有非常廣泛的實用價值,而且,書法已歷史地形成了一種意蘊深邃的抒情藝術,它既有文字內容的表意之美,又有文字造型的形體之美,運筆使轉,結字弛張中,可以表現人的某種情感與心態,具有“達情”的功能。當我們漫步在都市通衢,或風景勝地,常常會發現,將實用性和藝術性融為一體的書法,遍布我們的城市或自然山川,更增添了山川景物和現代都市的人文精神之美。做為一個中國人,學會欣賞書法,可以使生活平添許多情趣。在天水的書法群中,我一直點贊著丁曉剛先生,他的書法作品,在我看來是天水書法作品中的上品。因為我發現,丁曉剛先生已掌握了中國書法藝術的標準。學界對丁先生作品的評價是:骨筋、皮肉、脂澤、風神俱全,章法上,重視整體氣韻,兼顧細節的完美,在正側、偃仰、向背、轉折、頓挫中形成飄逸超邁的氣勢、沉著痛快的風格。觀丁曉剛先生書法,有時寥寥幾個字,起筆頗重,中間稍輕,遇到轉折時提筆側鋒直轉而下,捺筆的變化很多,下筆的著重點或在起筆,或在落筆,或一筆的中間。丁曉剛先生的作品深得米芾、黃三姑、王鐸的體勢,欲左先右,欲揚先抑,用丁曉剛先生的話說,這都是為了增加跌宕跳躍的風姿、駿快飛揚的神氣。所以,丁曉剛先生的書法作品天真自然,絕無矯揉造作。

丁曉剛先生的書法風格與他多年以來摹帖習字的歷程關系緊密。但在采訪中,他提出一個“書者靈魂”的話題,讓筆者受益匪淺。筆者不禁感慨,沒有博大的胸襟和精深的國學功底者,不能為此論。書法,作為中國獨特的藝術,負載著太多的文化心理和人文信息,書法中蘊含的精神力量在中國人的文化行為中具有決定和指導的因素。這就是一個書者的靈魂,而書法作為一種“物質存在”,是一個書者靈魂的存在。

在丁曉剛先生眼中,書者的靈魂具備眾多特性。首先是“人文性”。對書法的真正理解,是隱含在漢字書法里的文化內涵,是一種超乎筆畫之外的玄妙,是一個幽深無盡的文化世界。離開了文化的概念,書法將失去她的一切耀眼光輝。丁曉剛先生告訴筆者,“詩為書之魂”。蘇軾在《文與可畫墨竹屏風贊》中說:“詩不能盡,溢而為書,變而為畫,皆詩之余。”這是對中國藝術的一則通解。詩是內容,書是形式。其文是魂,其書為體。所以說詩為書魂,或叫文為書魂。丁曉剛先生將此總結為“書到深處是文化,書到極致靠修養。”他認為,當書者進入詩意的境界,文化精神的飛揚盡在其中,一般的技巧和功夫已不成障礙,如果沒有詩的境界,無論基本功如何扎實,技巧如何嫻熟,要想進入詩意色彩的書法境界都是不可能的。文人對于書法既是必備的條件,又是先天的優勢,只有文人與書法的結合才能使書法步入藝術的殿堂。作為書法家,自古及今都是文人中的一部分,這主要是由于書法家都具備文、史、哲方面的學問。文人與學問、書家與文人、書法與修養等等,本來都密切相關。其次是“哲理性”,丁曉剛先生認為,中國書法可謂一墨大千,一點塵劫,具有自己的發展體系,始終保持著自己的獨特性,促使中國書法亙古不衰的基本思想,即形、神、氣、韻、理、法等中國獨有的哲學觀。丁曉剛先生曾引用沈括《夢溪筆談》中的內容來比喻中國書法中神形的辯證關系:“書畫之妙,當以神會,難以形器求也。”也就是說,書畫要想達到妙境,不能僅僅從形的方面去尋求。神會,就是物、我兩方面的統一、契合,達到物我一如的境界。丁曉剛先生告訴筆者:中國書法中的形神論其實是哲學上形神論的衍發。在對形神關系的把握上,由于有不同的側重,因而形成有的以形為質,以神為用,形神統一;有的以神為質,以形為用,重神輕形。他說,中國書法之所以重神,是因為神是主宰形貌的精神本質。所謂形無神不活,神無形不存,所以把寫神和表現神韻作為最高表現。三是“傳承性”,丁曉剛先生作為一位學書者深知傳承的重要性,他說,書法作為傳統文化,是經歷千百年來流傳下來的一套有著完備系統的書寫方法,是需要后來人尊崇和效法的。丁曉剛先生對于這個問題的看法是,幾千年先賢的創作積累的書法原理、書法法則,必不可棄。必先繼承,再說創新。書之法包括:筆法、結體、章法。而學習中國書法自古以來就是臨摹,正是如此才保持了上千年中國書法的一脈相承的傳承關系。而對于創新,丁曉剛先生則認為,后人應該有所創造、有所發展,但創造、發展必以繼承為前提,為基礎。只有站在傳統這個巨人的肩上,才能獲得新的高度。歷代的大書家,無不在學習、臨摹前人優秀傳統方面投入大量的精力,甚至退筆成冢,池水盡墨。可以說,書法未有不學古而能自成名家者。而從丁曉剛先生個人的學術、藝術歷程也可印證此點。四是“審美性”。中國傳統把書法中的抽象叫意。寫意在中國藝術史上是十分重要的一詞,是一個獨特的審美概念。丁曉剛先生對此的理解是:書法中的線條是在抒寫書家的感情韻律和心聲。經典的書法都是與文學的結合,強調字型與神采的統一,書勢與文學的統一。只有二者合一,合情調于紙上才會出現精品力作。書法的功能是形其哀樂,書法的本質不是抽象。“可能有人會說,草書是公認的最為抽象的線條了,”就此,丁曉剛先生給筆者講了一個故事,他說:“乾隆在評價懷素狂草時用了這樣一句話,很有意味也很說明問題。他說:‘云中龍爪不模糊!”’這“云中龍爪”,就是中國草書抽象性的說明。但它“不模糊”,又有確實的形象。丁曉剛先生將中國書法的審美概括為三個方面,即:簡約為美,氣韻為美,中和為美。

在訪談的最后,面對筆者“那么究竟如何能達到書法的最高境界”的問題,丁曉剛先生意味深長地說: “一須人品高,二須師法古。”當我半開玩笑的問及他為何還沒有加入中國書法家協會和省市書協時,他嚴肅的說:在文化界功利當道的時代,不入也罷!

在天水的書畫家中,我很少見到丁曉剛老師這樣的書畫大家,說他是大家,請一些書畫“大家”們不要多心,因為我要贊美的丁曉剛老師不僅書畫作品好,而且為人厚道,他把書畫作品與自已的工作生活結合起來,把大量的書畫作品送上老老百姓的炕頭,不僅完成了新聞采訪任務,而且把翰墨灑入秦州的沃野,其精神,天水的書畫家中是少有的。

在甘谷縣北山人飲工程捐款點上,只見他手里拿著錢站在一大隊人的身后,等待著交款。我說你可以往前面站一下,他說大家都是來獻愛心的,我等一下不要緊。后來的接觸,我才知道其生活過的很是緊張,因為家中只有他一個人的工資,那時老婆在一個不景氣的企業里工作,兩個孩子還在上大學,而丁曉剛老師重重的撐著這個家。經常與其說及生活,丁曉剛老師給我的感覺很是樂觀,因為他給我講過,“其實生命者都是一個過程,如果你感覺累,可能用另一種方式去減輕,比如說書畫創作,在生命的這個過程中你如果只知道享有,其實那是沒有意義的事,因為只有動物才會只知道享有,所以覓食才是它的本能。”幾句隨意的話,給了我深刻的思考,丁曉剛老師經歷坎坷,所極之事都給了其深刻的反思和體會,所以才有這么真知灼見的語言。生活中沒有肉可以,但不可無竹,我用大白話來解釋這句鄭板橋的話,是想說明丁曉剛先生為人的節操。

甘谷縣人飲工程是甘谷人幾代人的夢想,那日,時任甘谷縣委書記的王子生來到天水市委,動員所有在機關工作的甘谷人為縣上的決策捐款,同時也看望了丁曉剛老師,在他的辦公室內,丁曉剛老師當場表示,將自已上百幅精心創作的國畫和書法作品捐給家鄉,他在天水在線上開了博客,給每一幅作品標了價格,并把接收捐款的甘谷縣相關帳號一同在博客里公布,這一行動激發了在外工作的甘谷游子的赤子之心,一位企業家不僅為甘谷捐了款還收藏了部分丁曉剛老師的作品,而丁曉剛老師分文不取,與企業家一起為甘谷再次注入愛心。這是一個感人的場面,但也是一個值得被人們遺忘的行為,因為在人欲橫流的今天,一個人的行為只能是滄海一粟,但如果能變成每個人的行為,那就變成了大海。丁曉剛老師不是一個專業的書畫家,但的確把自已的情操溶進了文化人組成的大海,用思想和感情攪動著這個世界的一個角落。2013年7月,天水市受水災嚴重,丁曉剛先生身為一名新聞工作者,不僅深入到災區采訪,與災民一起吃一起住了解災情,及時報道,在人民日報和人民網上為清水呼呼,還在清水縣賑災義演時為清水縣拿出二十幾幅書畫在網上拍賣,其行為感天動地,被清水人稱之為災情面前的“大義之士”。

我曾經在丁曉剛老師的家中發現了一個秘密,工作之業余,他每日要臨寫古人的碑帖一個多小時,他說,那是他的日課,一個書畫家如果永遠給自已定位在學習上,那他的書畫作品肯定是受人喜歡的,因為只有一個不斷學習的人,才會不斷的汲取中國傳統文化的精華,讓其在創作中發揮作用。但丁曉剛老師給我的另一席話讓我真正認識到了什么叫境界之高。他說,學習古人,很多人只知道將古人的東西照抄照搬過來,以學習其技藝為目的,其實,中國書畫的境界是關鍵,一幅古人的作品,你先要讀,讀懂了再來臨,這是重要的,那些被認為是經典的作品肯定有經典一樣的故事,所以讀透經典才能補白自已。這時我才明白為什么丁曉剛老師的六尺大作《錢塘春潮》《靜土觀松》《南郭古韻》《玉泉觀華墨》等作品那么的誘人,八尺大作《春天的故事》為什么被新疆一位收藏家收藏了。因為他不是食古不化,而是把古人的高古和境界用在了他的書畫創作上。

丁曉剛老師是一個反對藝術商品化的人,他經常給我說,藝術如果沾上更多的銅臭味,那就失去了藝術的品位,書畫家們有時為了生活賣掉一些作品以填補家用倒沒有什么可指責的,但是如果大家都變成了賣畫的,那不是對藝術的不敬嗎?這是丁曉剛先生的原話。我從丁曉剛老師的這句話里感受到了一個文化人特別有的“度”,因為歷史上鄭板橋、唐伯虎、齊白石都曾經是賣畫的,他們畫的商品畫曾經為世人所收藏。其實,現在的人賣畫與那時的人賣畫是不一樣的,現在的人把畫變成了商品。從傳播學的角度講,那時人賣畫其實是一種文化的傳播行為,它有著贍前啟后的作用,而現在的人賣畫,只是一種利益行為,當現在的人把一幅畫標上多則十幾萬元,少則幾百元時,他們已超越了藝術的需要,當你每日從天水的花鳥市場走過,你就會發現,那些馬路邊上擺的字畫都標榜以名人創作,而那些無知的消費者也賣幾張回家,甚至于用很好的裝裱把其掛在家中,掛在家中祖先的牌位后面,讓后人們膜拜,我看到后真的氣不打一出來。讓人感到欣慰的是,丁曉剛老師從不把自已的書畫作品當成商品去賣掉,而是在采訪中送給農民,僅這一點,讓我非常感動,2013年,我幾次陪同丁曉剛老師到天水所轄縣區的農村采訪“雙聯”工作,采訪之業余,丁曉剛老師為基層干部和農民寫字作畫,場面之熱烈,讓認叫絕。癸已年正月初二,丁曉剛老師來到老家甘谷縣安遠鎮何家坪村,為鄉親們寫字作畫上百幅,鄉親們拉著他的手說,你真是我們家鄉人,你為我們寫字不圖報酬,我們如何感謝你啊。他只用一句話回答之:只要鄉親們喜歡我就畫我就寫,直到大家滿意。

甘谷縣盤安鎮李家坪村和清水縣永清鎮溫溝村是天水市確定的“兩委”換屆工作搞的好的典型村,村上的換屆工作受到了天水市委組織部的高度評價,丁曉剛老師接受采訪任務后,徑直來到這里采訪,同時他為村民們帶來了一幅幅的書法作品,當他深入農戶家中先把自己的“禮品”送上時,農民的高興的接受了丁曉剛老師的采訪,在清水縣溫溝村修起的一排排新農村房屋中,丁曉剛老師看到老百姓家中的墻全是白的,他把帶來的一幅幅的書法作品送給農民,農民高興的說,我們不是在接受采訪,我們是在與一個文化人交流,我們現在最需要這樣的來訪者。這次文化交流式的采訪,丁曉剛老師采訪進行的非常深入,了解到了農民的真正想法,回來后一篇深度新聞調查《村官為何下不了臺》在甘肅經濟日報頭版頭條刊出后在全省產生了強烈的反響,每日甘肅新聞網還配發了評論《村官下不了臺應當成為標桿》,人民網也給予了轉發。

2013年,天水市的“雙聯”工作在市委的領導下進行的如火如荼,丁曉剛老師在深入采訪中來到甘谷縣盤安鎮田家山村、秦安縣蓮花鎮槐龍村、清水縣永清鎮張揚村、武山縣馬力鎮北順村、苗豐村、張家川縣張川鎮孟寺村、秦州區天水鎮柴家山村、麥積區花牛鎮紙硯村。在這里,他一面做深入的新聞調查,一面給農民送上幅幅書畫作品,當得知花牛鎮紙硯村的李芳芳在“雙聯”中受益,家中蓋了一院新房子時,丁曉剛老師采訪結束回到家中便為其書寫了中堂對字,寄給了李芳芳,當看到柴家山村農家中還掛著文革時宣傳畫時,丁曉剛老師為其寫了一幅橫幅,農民感激的流淚。當得知北順村和苗豐村的農民都修起了新房子,而家中墻上空空如也時,丁曉剛老師不辭長時間采訪的累,為農民書寫到傍晚。在北順村,丁曉剛老師還為全村的雙聯工作賦詩一首書寫之:秦州四月杏花開,驅車百里問百順,藍天之下馬力人,笑說“雙聯”果子紅。這首詩被村委會裝裱后懸掛在農家書屋內,成了村民文化的標桿。

丁曉剛老師是我省新聞出版系統很有名氣的書畫家,也是著名的新聞人,他不僅書畫作品好,散文、詩歌、攝影樣樣成熟,有很多人勸說其出書,他經常謙虛的說,自已的藝術思想尚未成熟,現在出書為時過早,但我在丁曉剛老師的辦公室的桌子上,已看到了其四本厚厚的書稿,書名依次為攝影美學著作《攝影探美》、散文集《皇天厚土》、詩歌集《激情跳動》、新聞作品著作《訪遍天水》。我們期待著,丁曉剛老師能把這些早日出版,以飱天水的渴望者。

已有0人發表了評論