今天

我們穿越一次吧

去天水的農村

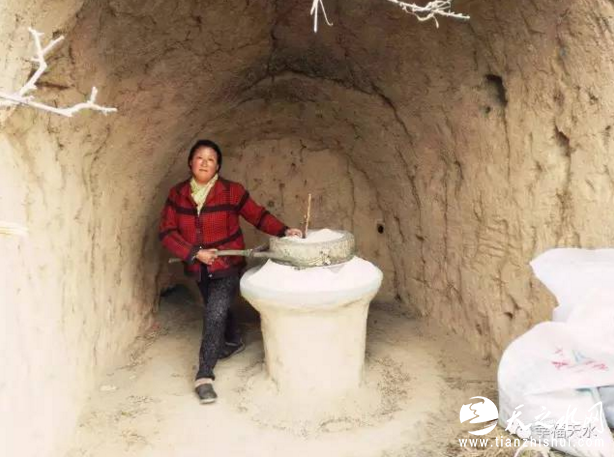

看石磨拉蕎

感受一回曾經的歲月

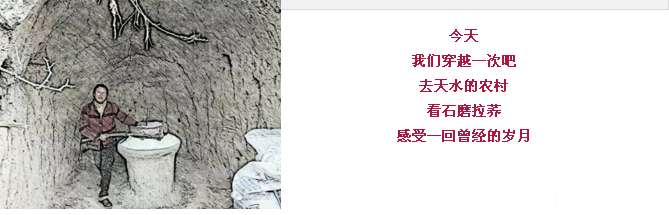

出生在上世紀六十年代的人,對于石磨的記憶應該是特別深刻:每到夜晚,鄉村的每個山坳里傳出來的都是隆隆的石磨聲,許多人在這隆隆的石磨聲里進入夢鄉……

路過山川

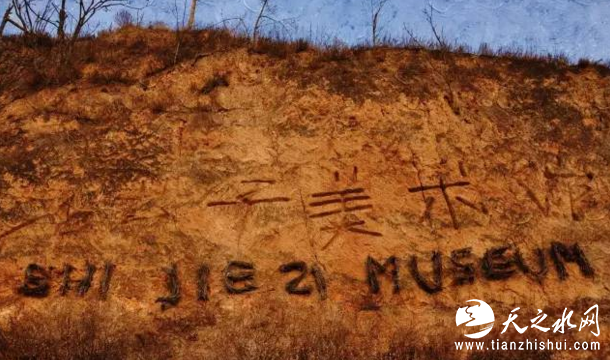

我們先到了石節子美術館

難得的機會,去看石磨拉蕎之前

逛逛這個畫一般的藝術村

![A(E]O)CE}9_H1{`B49{O([E](http://upload.tianzhishui.com/2016/1216/1481873736674.png)

《天空之城》看過嗎?

現在我們已經來到了這里...

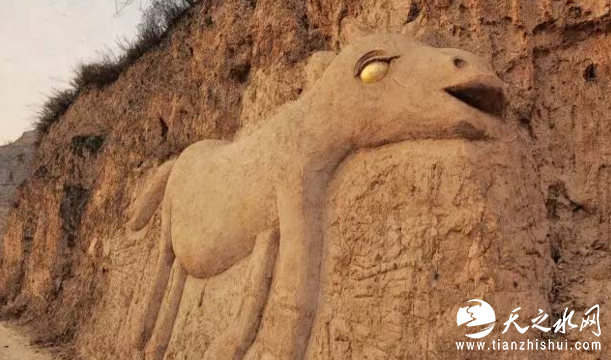

難得天水有這么藝術的村落

詩情畫意,有滋有味

有沒有覺得自己已經穿越了

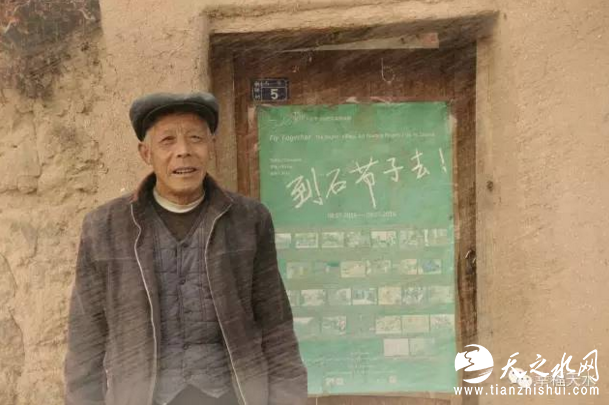

村里的大伯看見我們來很開心

他說,為石節子感到自豪!

![TP)6{AD(5M6]CU]}PPBAZ69](http://upload.tianzhishui.com/2016/1216/1481873992151.png)

希望咱們的石節子美術館

越來越美...

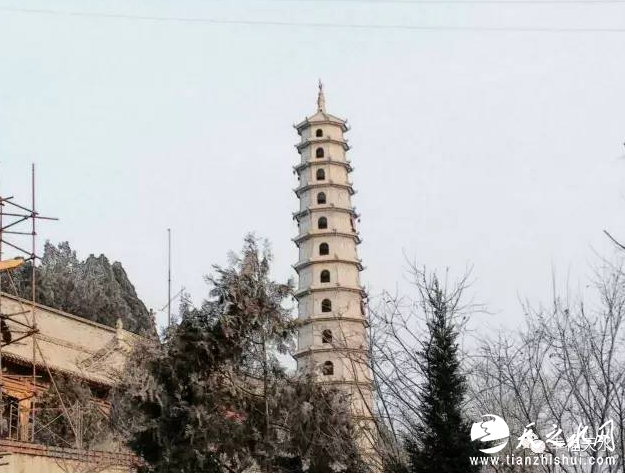

神仙塔

路過神仙塔

逢個好日子,求得一個吉祥如意

小編

有人說,鄉村文明是綿延數千年之久的中國文明之根。許多古老的生產與生活用具是鄉村文明的重要組成部分,并繁衍出許多民謠、兒歌與傳說——這都是民族文化的重要元素。

然而,隨著工業文明的到來,一些代代相傳已越千年的農村文明,似乎在一夜之間冰消瓦解,許多在人們生活中占據重要位置的生產生活用具及生活習慣,只存在記憶中了。

讓我們隨著“嘎吱嘎吱”的石磨記憶,把自己裝進這段歲月!

![VF@KV8FB]5E41@NYDXZYAR1](http://upload.tianzhishui.com/2016/1216/1481874214291.png)

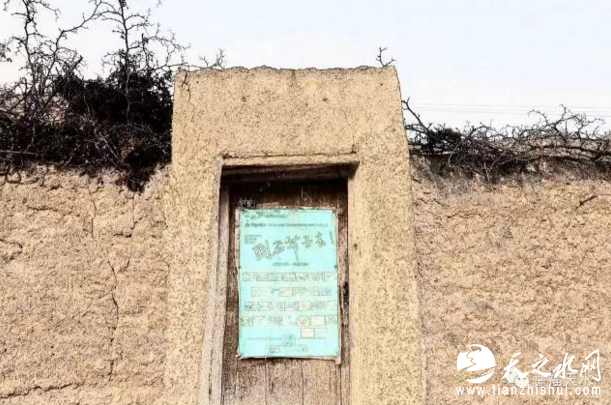

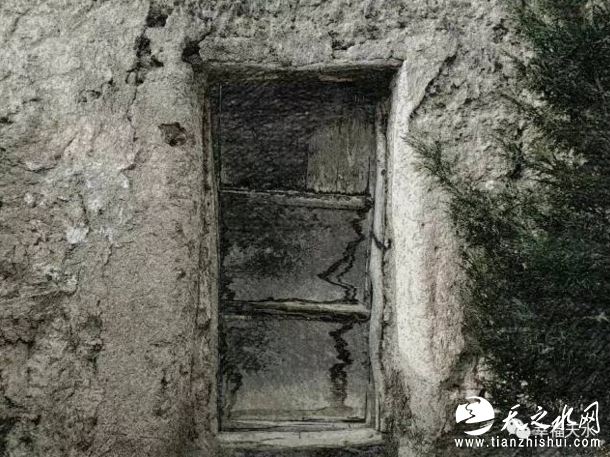

順利到達目的地!

老樹,土墻,院落,是藏在山里的“寶貝”

石磨拉蕎

![2]NT[HNK(CUMB]XY4}T15JU](http://upload.tianzhishui.com/2016/1216/1481874388616.png)

![PPKMX)QE$803]3{Z]S9})LF](http://upload.tianzhishui.com/2016/1216/1481874456202.png)

![7R]{O[M3(~9~LG`$4H)5Q81](http://upload.tianzhishui.com/2016/1216/1481874503109.png)

![LB31I05U$]U(W8C%CRL}Q4Q](http://upload.tianzhishui.com/2016/1216/1481874534329.png)

![TBHH(P]PXDHE5PNZD1$R5`3](http://upload.tianzhishui.com/2016/1216/1481874561207.png)

石磨磨面,是個體力活,轉個兩三圈就很費勁村里哪家磨面了,別家都會去幫忙

![99UILDJG][I~7M$NN{G$JPP](http://upload.tianzhishui.com/2016/1216/1481875515558.png)

“都是自己人,和給自己干活一樣”這是小編聽到過最實誠的“閨蜜話”了

小孫女一邊吃饃一邊看奶奶,姨姨磨面

讓人看著心里特別的暖和

![A5R$0Y5U3SSQ0V3]2UVEC@9](http://upload.tianzhishui.com/2016/1216/1481876303593.png)

石磨的記憶

作者:蓬文超

在人生的記憶里,總有一些刻骨銘心,歷久彌堅。譬如童年情趣,少年情殤,青春愛戀,鄉思親情。在我的記憶中,總忘不了家鄉的土疙瘩、高峻的山、清澈的水,忘不了家鄉的牛哞、馬嘶、狗吠、雞鳴,還有裊娜的炊煙、漆黑的土灶和老屋里的石磨。

老屋里的石磨通常在掌燈時分轉起來,咯吱咯吱轉響農村的生活,轉響一家人的深情厚意。石磨的咯吱聲,是我心里最動聽的音樂,是我心里流淌不盡的河。

母親背著小弟,雙手握著磨桿,磨桿彎擔架在石磨的臂眼里,發出“嘰嘰”的聲音。母親前推后拉,手臂有節奏地擺動。大哥在磨前一勺一勺地放玉米粒,板壁上掛著的煤油燈柔柔地晃,像跳舞,像微笑。它柔弱的光,是那么明亮,那么溫暖。一直照著我的心田,暖著我的心窩,伴我成長。

石磨不遠處是牛圈,沒有相隔。牛兒是我的伙伴,是家的成員,它跟隨我們早出晚歸。磨窩里的玉米有它的甘苦和汗水。它默默地看著我們,長長的脖勁下一團草食蠕動,它悠閑地反芻著。我從牛兒晶瑩的瞳孔里看到了母親的身影,看到了石磨的轉動,看到了煤油燈的跳動。它的眼里,把我們定格成一副美麗的畫。

兒時的滇南農村,大多數人家都有這樣的一臺石磨。上下兩面,能動的叫磨盤,固定的叫磨底,安裝在結實的磨臺里面,石磨的周圍是接面的木槽。石磨是家庭獨立后不可或缺的家什。選用上好的青石,請十里八村有名的石匠,打磨,鏨磨。我想,打磨鏨磨的活計肯定不簡單吧。可惜我沒有親眼見過,因為我家的石磨,很早很早以前就有了。

推磨是力氣活,我家的磨有七、八十斤重,我站在母親身旁,學母親的樣推磨,當時大概八、九歲,一開始使勁推,推著推著就耍懶,不使力,甚至抓著磨桿,腳離開地,打秋一樣。母親知道了,笑著嗔我幾句,也不怎么責備我,只是更加使勁推。

大石磨用來磨玉米、蕎,小石磨用來磨黃豆、辣椒。大石磨重,一般兩個人推......

農村通電后,石磨逐漸退出了舞臺,靜靜地閑置在一旁,沒了往日的歡唱。鋼磨取代了它的位置。母親跟我說,還是喜歡吃石磨推出來的面做的飯,口感好,又香又甜。她還說,鋼磨推的玉米面有股“電氣”。我笑了,到現在也沒弄明白她說的“電氣”是什么味。

來到兒童游樂場,能夠見到各種精致的玩具,用決明子滴漏。我看到了一臺小磨,甚是可愛,孩子們玩得不亦樂乎。可是,他們知道真正的石磨嗎?他們會念“推磨移磨,粑粑兩個……”的歌謠嗎?在他們以后的記憶里,還能夠回到煤油燈、石磨和老屋的影子里去嗎?

我想,是不大可能的了。

已有0人發表了評論