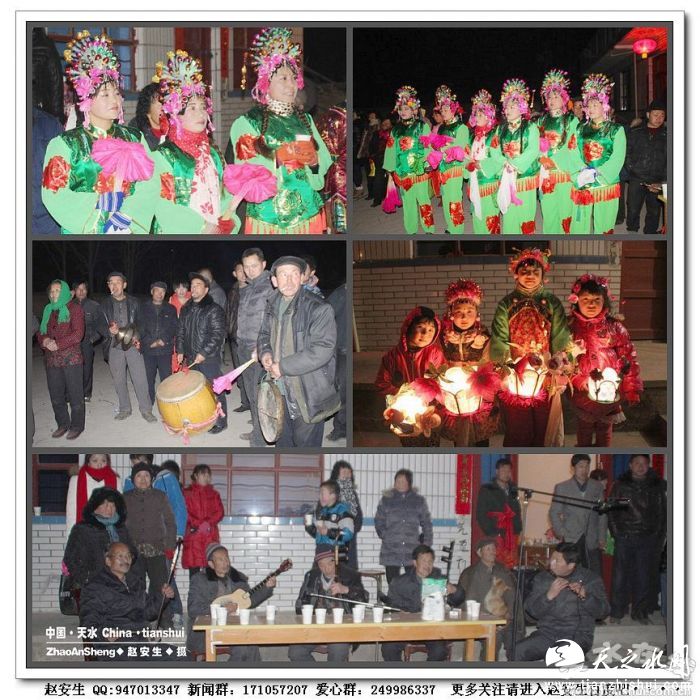

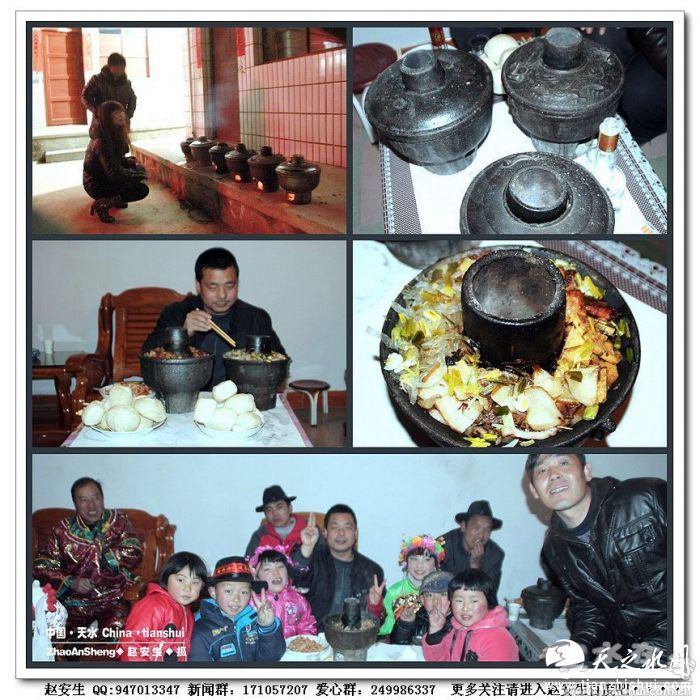

每年春節期間,在甘肅省天水市秦州區娘娘壩鎮李子園上店子村,一場黑社火牽動了村民的心。

晚上8點,李子園村已是夜幕四合。陸陸續續趕來的觀眾已將社火場圍了個嚴嚴實實,大家都在翹首期盼。

隨著村廟里裊裊升騰的桑煙和此起彼伏的錚錚弦樂聲,一場黑社火,在劃破夜空的鞭炮聲中隆重開場,一場鄉村的狂歡慶典拉開序幕!

黑社火由來

黑社火,顧名思義就是晚上耍演的社火,主要流行于甘肅天水和陜西寶雞市西部山區的部分村鎮,通常由一支社火隊在村民院落或村莊空曠地帶于晚上表演,隊員們一邊舞蹈,一邊歌唱,以此來表達豐收的喜悅及孝親敬老之情。因受各種因素的影響,娘娘壩鎮李子園的黑社火曾一度走到瀕臨滅絕的地步,近十年來在一些當地文化人的組織下才逐漸紅火起來,現在已被申報為市級非物質文化遺產。

1、表演時間:主要在每年春節期間,具體集中在正月初三至正月十五,有的村還會延長到農歷二月二前;除此以外,在一些重要的傳統節日或廟會期間,也進行一些社火形式的表演,但一般時間不長、次數不多。

2、組織機構:在當地農村,每年每個村都要產生一個負責廟會及全年民間文化、祭祀活動的民間組織,一般由農戶輪流擔任,其負責人稱“會長”。每年春節期間,會長既負責自己村的社火活動,也負責與鄰村社火演出的來往接待。社火導演(俗稱“社火頭”)由懂得很多社火內容的人充當。在鄉間,社火還是一項聯絡感情、增進友誼的活動。

3、放“探馬”:即社火出演前的傳話程式。上世紀七十年代前,甲村要到乙村演出,就要提前派出“探馬”(即傳信人),帶上“幫鈴”(舊時馬幫戴的串鈴)到乙村會長家通知,村里人聽到鈴聲,就知道晚上村里要來社火。如今這個程序早已被電話代替。

4、表演程式:

敬神:社火出村時就已經裝扮好,沿途敲鑼打鼓。進村后先進廟,秧歌隊簡單引場,唱《十支香》等娛神祈禱小曲。然后才去正式演出場所,一般在較大的農家院落。如果村子較大,還要移場演出,程式一樣,內容節目有變化。

打場、引場:因為是地攤演出,觀眾攢集,需要“打”出一個場地。一般用舞龍或武術表演“打場”。舊時“打”出場后,提燈籠的小孩迅速圍出一個圈,中心就是演出場地。現在用電普及,燈籠已不多見。之后“引場”開始,在鑼鼓點和嗩吶先緩后急的伴奏中,由數十名男角(俗稱“男身子”)、女角(“女身子”)組成秧歌隊,條件較好的秧歌隊男的統一裝扮,頭扎白毛巾,手持三角小旗。女隊濃妝艷抹,頭戴“額子”,身著花衣彩裙,左手端蠟花燈(也稱“蓮花盆”),右手拿彩扇。在“高腰傘”的帶領下,“扭”出各種隊形,如“大擺隊”、“白馬分鬃”、“黑虎剜心”、“擠麻子”等等。

唱對口曲(句):秧歌隊“引”到快結束時,男女兩隊合為一隊,男女間隔,形成一個大圈,持“高腰傘”者首先進場演唱“對口曲”。之后,一男一女為一組,分別進場中心演唱。演唱“對口曲”時是男的唱,女的圍著他舞。內容大多是現編現唱,即興發揮。如:“進了場子四下看,大紅燈籠掛門前;起脊瓦獸光陰好,人旺財旺萬萬年。”

節目表演:秧歌隊“引場”之后,開始各種小調(曲)、對唱、小劇表演。語言類節目演唱后是帶“道具”的演唱,如“踩仙鶴”:一般是四位“女身子”踩著用彩紙扎制的仙鶴或彩云邊舞邊唱;還有“跑旱船”:老船夫打漿,劃著船做出爭上游、過旋渦激流、搶救擱淺的種種演唱,其中有大頭娃娃插科打諢,使表演顯得更加妙趣橫生。社火的壓軸戲一般是獅子舞表演。

社火的來歷

社火,作為最古老的風俗,在中國有著數千年的歷史,它來源于古老的土地與火的崇拜,是遠古時期巫術和圖騰崇拜的產物,是古時候人們用來祭祀拜神進行的宗教活動。"社"為土地之神;"火",即火祖,是傳說中的火神。能驅邪避難。崇拜社神,歌舞祭祀,意在祈求風調雨順,五谷豐登,國泰民安,萬事如意。

在以農業文化著稱的中國,土地是人們的立身之本,它為人類的生存發展奠定了物質基礎。火是人們熟食和取暖之源,也是人類生存發展必不可少的條件,遠古人們憑著原始思維認為火也有"靈",并視之為具有特殊含義的神物,加以崇拜,于是形成了崇尚火觀念。由古老的土地與火的崇拜中,產生了祭祀社與火的風俗。隨著社會的發展和人們認識能力的提高,祭祀社火的儀式逐漸增加了娛人的成分,成為規模盛大、內容繁復的民間娛樂活動。

社火一詞始見于宋代。《東京夢華錄》卷八記載:六月二十四日,歡口二郎神生日,二郎廟前露臺上設樂棚,有"社火呈于露臺之上"。在漢魏南北朝、隋唐時期至南宋,皇城的除夕之夜還保留有大儺儀,后逐漸被社火取代而融于社火之中。可見宋朝的民間社火已是包羅萬象,氣象萬千。當時的社火由祭祀、巫術、儺儀、百戲、樂舞、參軍戲、民間雜耍等組成。每逢農歷正月初一至十五,村社便組織、舉辦使節慶、迎神賽會,有上竿、躍弄、跳索、相撲、鼓板、小唱、斗雞、說渾話、雜耍、商謎、合笙、喬筋骨、喬相撲、浪子、雜劇、學像生、倬刀、裝鬼、砑鼓、牌棒、道術之類雜戲表演。

主要類型

社火以民間傳說和戲劇故事為題材,通過一個或一組人物展現一個故事,一個故事即為一轉社火。人物要畫社火臉譜,穿社火服裝,持社火把杖。社火游演一般是探馬在前,后面跟著社火會旗、火銃隊(炮隊)、旗隊、社火隊,最后是鑼鼓隊。

社火根據其表演形式可分為造型社火和表演社火兩類,造型社火主要展示人物造型和工藝;表演社火主要在場院進行斗打表演。主要的社火種類,有布社火、背社火、馬社火、車社火、芯子社火、山社火、面具社火、地臺社火、高蹺社火、血社火、黑社火等。

延續了數千年的社火,已成為每年正月中的一項重要文化習俗。寶雞也因此被譽為"中國社火之鄉"。

社火的發展

民間社火以悠久的歷史,神秘、深厚的文化內涵,聲勢浩大的場面,受到了學術界的廣泛關注,成為春節期間民俗活動的亮點。

改革開放給民間社火藝術帶來了新的生機,社火藝術得到發揚光大,成為群眾喜聞樂見的民間文化活動。

社火這一活動千秋萬代地流傳下來,但隨著人類的進步,時代的演變,其形式、內容發生了質的變化,新的時代賦予社火以新的內容。

到了 20 世紀 80 年代,社火這一傳統民間娛樂活動才得到恢復。現時,社火從根本上摒棄了對“神”的崇拜和對祖先的祭祀,純粹演變成了一種內容健康、形式活潑、名目繁多、生動有趣的文化娛樂活動,同時,也成為一種新的民俗。