俏也不爭春,只把春來報

一一一專訪天水市書法家馬健行先生

在當今的西北書壇上,馬健行先生的書法可謂是獨樹一幟,奪人耳目。品讀他的書法作品往往被其強烈的個性風采和濃郁的文人氣質所折服。在三尺講臺上,他曾以嚴謹的治學,淵博的知識,超前的思維盡顯名師風采,演繹了不少傳奇和佳話。在書法藝術的道路上,他數十年如一日,追尋古人前賢的足跡,與古今大師對話,憑著對傳統文化的熱愛和非凡的感悟,形成了自己獨特的藝術風格。豐富的生活閱歷,海納百川,兼收并蓄的博大胸襟,讓他的藝術人生呈現出了應有的高度和深度。他的書法藝術就像是一壺水月釀造的老酒日益散發出迷人的醇厚和芳香。

出水荷花滿池香

今年已62歲的馬健行先生處事低調,心態淡然,從容不迫,給人以超然世外的感覺,然而談起他喜愛的書法藝術,馬健行先生似乎平靜的外表下卻暗潮涌動,激情澎湃。隨著談話的深入,馬健行的那種對傳統文化的深入與癡愛,他對藝術人生的理解就無時不在地感染著筆者,讓人肅然起敬,而聆聽先生的講述給人以如沐春風。

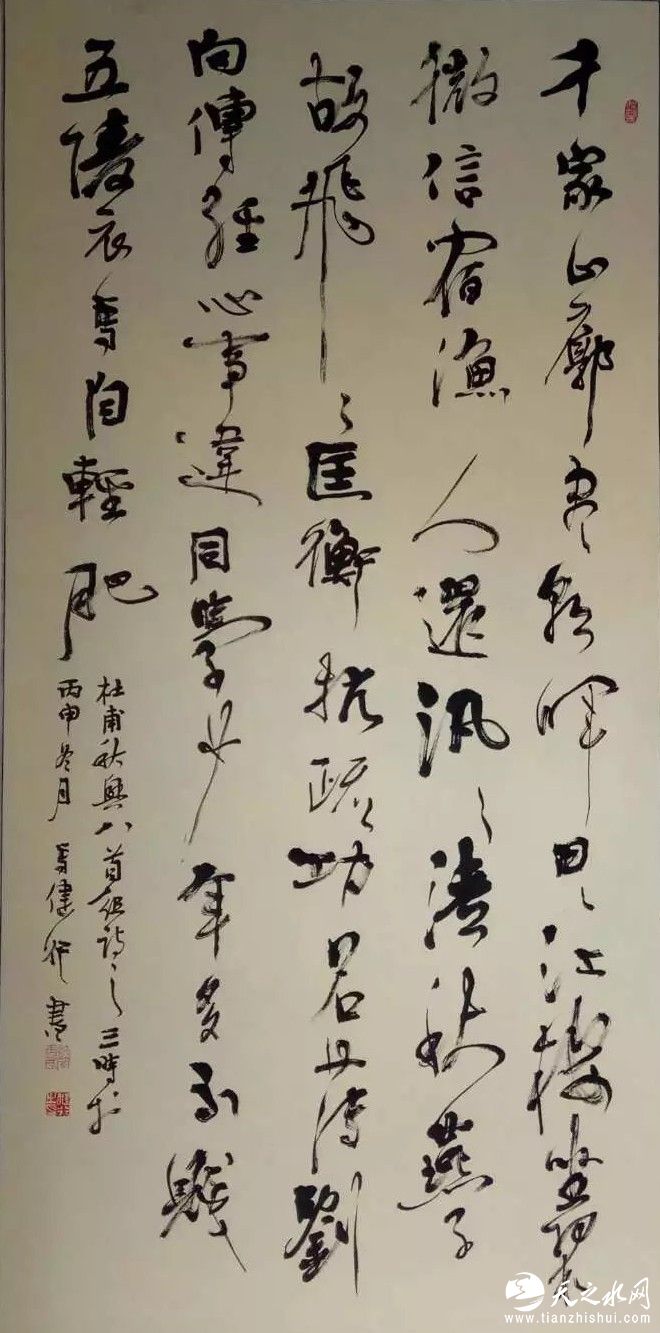

馬健行先生字懷波,號知知堂主人。大學文化程度,中教高級職稱。1955年2月出生于甘肅省禮縣鹽官鎮高樓村。先生先后供職于甘肅省禮縣師范學校,天水市麥積區教師進修學校,天水市麥積區政府教育督導室,天水市麥積區教育局等。先生數十年獻身于教書育人的神圣事業,可謂德藝雙馨,不但深受師生愛戴,而且桃李滿天下。馬健行先生酷愛書法藝術,至今已與書法結緣五十多年。憑著對傳統書法藝術形式與內涵的審視和理解,以自我美學創作的自覺逐漸形成了自家風格。有人評價馬健行先生的書法作品:楷書師古不泥,既不失法度又求新于意韻;隸書率真灑脫,古拙撲茂;行書、草書碑帖兼具,方圓相濡,雄勁穩健。基于對國學的滋養和對傳統書法的深層理解,馬健行先生十分注重字外功夫的修養追求,作品及其風格的文化內涵和書卷氣息如山風撲面,讓人既感到純撲自然,又感到灑脫不羈,獨步書林的藝術境界,感受到中國書法的意象之美和情趣之美。

五十余年的躬身實踐,馬健行的書法藝術逐漸形成了自己的特色和風格。他的作品或靈動清新,充滿變化或筆意縱橫,灑脫不羈或清風俊骨,卓爾不群或雄渾大氣,功力畢現。近年來,他的作品多次參加國內外書法大展并屢獲殊榮,得到了社會各界的認可和喜愛。

從1989年起,他數十次參加國際、國內的毛筆、硬筆書法大展、大賽并獲獎,并有作品巡展收藏。1994年獲得第一屆國際華人書法藝術家作品大展精品獎。1996年11月作品獲國家人事部人才所中國書畫人才研修中心1996年度書畫人才審評交流一等獎;2001年獲中國企業文化年文化藝術博覽會“國粹獎”:2000年,國際美術家聯合會等14家單位聯合審評,書法作品獲得金獎。 2001年獲得首屆全國書畫名家邀請展銀獎獎。2011年首屆全國書畫名家小品邀請展獲最佳創意獎。第二屆全國書畫名家邀請展獲金獎;2011年10月第二屆全國中老年書畫創作交流研討會獲金獎。2012年首屆中國老年書畫學術展金獎。書法作品多次在天水及甘肅省書法展展中并獲獎。作品被中國藝術院、中國文化藝術城、中國藝術品行情指數監測中心等六家權威機構評選為2009年-2010年度中國百位杰出書法家。

2010年7月馬健行書法作品集出版。他的作品傳略入編《國際現代書法名家教授大辭典》、《中國國際書法篆刻家年鑒》、《國粹獎藝術大典·國粹獎獲獎作品集》、《中國硬筆書法史》、《百年經典·中國書法全集》、《中國當代實力派行書名家精品集》、《2001中國書法選集》、《世界當代著名書畫家真跡博覽大典》、《傳世書法·中國當代著名書畫家珍品選》、《2006中國書法》、《2009-2010年中國百杰書法家大典》、《中國書畫名家代表作年鑒》(2011珍藏卷)。由于在書法界的影響和突出表現,他被選為世界華人書法家協會副主席,亞洲書法家聯合會中國書法理事會理事,中國老年書畫學會理事,天水市書法家協會會員,甘肅省書法家協會會員,中國書畫協會·中國會員等。

潛心耕耘厚積薄發

馬健行先生幼承庭訓,酷愛書法。六歲隨叔父馬漢杰臨帖顏、柳,兼習《十七貼》、《大字陰符經》等。日課百字,勤苦不輟。及長,研習漢隸,魏碑,偏愛《石門頌》;讀寫歷代名家行書、草書,尤鐘王鐸、何紹基。后來又拜甘肅書法名家魏振杰弟子馬友泉為師。91年開始與天水市書畫大家董晴野先生相識,亦師亦友成為忘年交。

多方涉獵,兼收并蓄,潛心鉆研,使馬健行的書法藝術有了很大的的突破,如今,馬健行先生的書法作品不僅使他獲得了多種榮譽,而且他的作品也被收入多家名家典籍,被許多書法愛好者所推崇。然而,藝術的道路注定是孤寂的,甚至是充滿艱辛和困苦的。尤其是要想在藝術的道路上有所突破,注定要比常人付出更多的努力。

馬健行先生說他與書法結緣主要是受到三個方面的影響。

一是家鄉樸素而濃厚的傳統文化的習染。馬健行先生出生在甘肅天水隴南交界的西漢河畔,這里傳承沉淀著黃土文化的質撲和神圣。對文化的渴望使山村里人對文化人十分崇敬。每到臘月不管貧富,每家門上必貼春聯。每蓬長者去世,都書寫挽聯。銘錦、祭文,特別是誦讀“哀祭文”的肅穆敬重。十里八鄉人對有學問人的愛戴與追捧都讓馬健行從小在骨子里對傳統文化十分崇拜和敬重。

二是受家庭教育的熏陶。馬健行先生從記事時就記得。他常常坐在爺爺盤踞的腿彎里,爺爺常常一邊摩挲著茶盅,半閉著眼睛搖頭晃腦吟誦那聽得清卻聽不懂的《論語》、《三字經》、《古文觀止》、《大學》、《孝經》.......一邊在對遠祖扶風馬氏溢于言表的追思與夸耀中,叮囑他“讀好書是資本,寫好字是門面”,他就是在爺爺的故事與嘮叨中成長的。

三是得益于叔父的榜樣和嚴苛的教育。馬健行先生的叔父馬漢杰當時是村子里科舉之后來自新中國第一個本科大學生。不但書讀的好,字寫的更好。

從七歲那年夏天開始,爺爺便將培養馬健行的任務交給了叔父。馬健行在叔父家里從小學讀到了初一。也就是那幾年墊定了馬健行書法的基礎。叔叔每天不但要求馬健行要背誦課文及古典文章詩詞,每天還要完成每日先60后100的寫字任務。而且從影格到臨帖,必須要有一半字吃紅圈,少一紅圈,手心就要挨一板子。伴隨著煤油罩燈光和竹制的板子,馬健行熬過了提心吊膽的五個年頭。馬健行大楷、小楷以及寫字、讀書的習慣皆得益于此。尤其是文革時期,馬健行先生看到叔父用自扎的條帚書寫一米見方的大字,“四海翻騰云水怒,五洲震蕩風雷激”掛在城門上人見人夸時,給他心靈以極大的震撼,讓他從此萌生了練好書法的決心,他練書法更用心了。特別是當叔父看到馬健行書寫的“語錄牌”時,叔父的嘴角才終于露出了微笑。

農村的生活是艱辛的。當時為了掙點學費,馬健行不得不和同學們拉架子車從四十里外每天多次販運柴火。雖然每次也只能賺得兩三元錢,但他己很滿足。

當時寫字沒有宣紙,連像樣的大楷本也沒有,他只能在寫完的作業本的空白處寫小楷,在背面再寫大楷。沒有筆墨時只好用樹枝在沙地上寫。有時甚至用自制的苜蓿根代筆,在大方磚上寫。尤其是高中畢業“回鄉鍛煉”時。馬健行先生托關系買來纖化紙制作書寫中堂、對子,每年的臘月上街去賣。最初一年寫幾十幅,發展的最多時能寫700幅。正是由于這一段時間的勤苦實踐,馬健行先生對書法藝術也有了深刻地體悟,也使他的書法有了人生的厚度和生活的高度。

俯仰天地 墨海寄情

經過幾十年的探索和實踐,馬健行先生的書法可以說已經達到了一定的境界和水平。數十年的書法生涯使他體悟到,書法可以用筆寫也可以用“心”寫,筆寫是摹形、實踐、驗證,主要解決顯性問題。心寫是探詢、比照、融匯交流,側重體悟內涵。也可以說“心寫”是入,筆寫是出。入不去,就只能在外圍兜圈子,結果換來的是羸弱與僵化。兜得越久越遠離書法的本質。

書法抽象的線條充滿人文的生機與生動黑北比照中烘托的激越與昂揚的情感律動,包含人品鑄造和學識修養的力與紙的對抗融合中迸發的視覺沖擊。都是在前人理論的導引下,虔誠地的步入圣地殿堂與歷代圣手大家不斷對話交流,于理解中借鑒,于繼承中創新,于審視中融匯,與于與出入的反復提升中逐步脫俗羽化而終成風格的。

近兩年來,退休在家的馬健行先生可以不去上班,遠離了應酬,他把全部的精力傾注于書法。也有了足夠的時間足夠的精力去重讀古人種種己解未解的箴言示訓,詮釋領略、嘗試參悟蘊含在抽象線條中的人文情懷,生命激情。學養侵潤和書法諸元素以及應該堅守的那份孤獨與清貧。

而在這世俗相伴、功利相誘、浮躁與喧囂相逼的窘境中。馬健行先生時時于瑣屑渺小無助中鼓勵著自己。每日在讀帖臨池中尋覓與先輩及同仁對話的契機,在筆、墨、紙的親和中,建構力的對抗與和諧,參悟現代生活與時代元素給與書法的種種滲透關照。努力著,期盼著能在古與今,繼承與創新,共性與個性等等的對抗與融合中形成屬于民族的也屬于自己的書寫。

或許堅守需要不屈的精神,創新和突破更需要勇氣和智慧,在變化無窮,又充滿挑戰的書法藝術的道路上,馬健行已漸行漸遠,憑著頑強和執著,憑著他對中國傳統文化的深厚沉淀,愿馬健行先生給我們以更多的驚喜與啟示。