銅權

銅權

銅權

銅鉤

銅丈

銅衡

玉含蟬

穎陽丞印

根據史書記載,定西市安定區巉口鎮是漢代天水郡屬國都尉治所勇士縣的“滿福”,新莽時期的“紀德”,是漢代絲綢之路隴中段繁華的重鎮和貿易樞紐,居于要沖咽喉位置,同時也是漢代天水郡勇士縣的政治文化中心。踏進安定區巉口鎮,仿佛走進了兩漢及“新莽”的歷史中。該地曾出土上千件漢代文物,其中在我國度量衡發展史上占有舉足輕重地位的國家珍貴文物“新莽權衡”就是典型代表。

稀世珍寶的出土傳奇

新莽權衡又稱王莽權衡,據相關資料記載,新莽權衡是王莽新朝(9—23年)所制造的銅鑄計量器。在今天電子秤普及的時代,許多人對權衡這樣的度量衡已感到十分陌生了。但是由我們日常用的詞匯中依稀可見古人使用權衡的影子,如“衡量”“權衡輕重”“權衡利弊”等都是含有斟酌以求平衡的意思。

權衡本指度量衡中秤量物品輕重的衡制。一根叫衡的橫桿,中央有鈕可提,使橫桿兩端平衡,秤重量時,一端秤物,另一端懸權,權就是我們所說的砝碼,砝碼與秤物等重,則平衡。《墨子》“經說”:衡,加重于其一旁,必捶。權重相若也,相衡。

據考證,桿秤的使用大概始于東漢時期。東晉時裴啟的《語林》里記載了一個故事:有個名叫孟業的大胖子,有人認為他有一千斤的體重,光武帝想當面稱秤,看他是否真的有此分量,于是有某位大臣作了一個大桿秤,懸掛在屋子的梁上,孟業一過秤,果然有千斤重。權衡一般指先秦權、秦權、漢權、莽權,為此這些權的器面上往往有斤兩重量的銘刻,其內容也正好說明了權衡的砝碼用途。至今發現的秦漢權并不多,銘刻也不夠詳盡,而安定巉口出土的8件新莽權衡種類齊全,銘刻內容詳細,不僅有斤兩的內容,而且有頒行過程和紀年銘文,因而在我國度量衡的發展史上占有舉足輕重的地位。

安定巉口出土的新莽權衡,說來還有一段充滿辛酸和傳奇的滄桑史話,比如,“莽權出土”“兄弟賣銅”“蘭州失盜”“文物西遷”“搶運臺灣”等片段,堪比意外驚喜、跌宕起伏、曲折坎坷、峰回路轉的驚險劇,實際上是和我們民族的那段屈辱苦難的歷史分不開的。

1925年初秋的一天,年僅13歲的巉口小伙秦恭在距離鎮子不遠的關川河河灘放牛,順便拔一些豬草背回家,這天正好是雨過天晴,綠草團團簇簇,當他走到一處塌崖下時,忽然發現半崖有東西在隱約發光,便好奇地爬上去看個究竟,見是黑黝黝的硬物,發著斑斑綠光。秦恭年紀小,力氣單薄,沒敢挖,回家后告訴了年長幾歲的哥哥秦讓,第二天兄弟倆便去挖掘,不曾想,這一挖,便挖出了8件稀世之寶。不過,秦氏兄弟是不可能知道這些東西的價值所在,只當是廢銅爛鐵堆在家中柴房,這一堆,就是4年。1929年,甘肅大旱,饑荒之年,生活艱難,秦家兄弟于是打起了那一堆爛銅的主意,兩人一合計,用獨輪車推到蘭州變賣,碰巧被古董商人馬實齋發現,用60塊銀元以碎銅價格買走,轉手便以240塊銀元賣給了古玩商人張壽亭。此時北平的古董商朱柏華聞訊趕到蘭州,出銀140元搶購了8件寶貝中銘文清晰的銅衡及“九斤權”,隨后以5100塊銀元轉賣給北京琉璃廠尊古齋。其余6件由時任甘肅建設廳廳長的楊慕時先生用800塊銀元買下,后轉交蘭州民眾教育館收存,并向公眾展出一個月,聲名鵲起,傳遍隴上。1932年7月的一個雨夜,收存于蘭州教育館的莽權文物除最重的石(dan)權外,余皆被盜。時任甘肅行署主任的鄧寶珊將軍及時電告當時任國民政府北京古物保管委員會主任的馬衡先生訪查,不幸中的萬幸,馬衡先生訪緝天津英租界古玩商鋪時發現了正欲運往國外的5件莽權國寶,遂數次交涉,未果,無奈只好通知天津公安局拘押珠寶店經理,并順藤摸瓜破獲了這起轟動一時的盜寶案,追回了文物,移交給中央博物院籌備處(南京博物院前身)收存。被倒賣到琉璃廠尊古齋的2件莽權,也由馬衡先生多方奔走協商,最終得以原價贖回,保存在北京團城。

此時東北已經淪陷,日本人打到了山海關,中國歷史上最大的文物保護行動開始了。故宮文物南遷至上海、南京,還未顧上喘口氣,淞滬戰役已經打響,故宮南遷文物加上中央博物院籌備處等單位的文物,在日軍的炮火下,分三路緊急西遷,開始了長達10年的萬里西行,其中就有定西巉口出土的5件新莽權衡器。

抗戰勝利后,西遷文物悉數回到南京。1949年解放前夕,西遷文物中的精華部分隨蔣介石政權運到了臺灣,其中就有那5件莽權國寶。現收藏于中國臺北故宮博物院。

1959年新中國成立10周年之際,留在甘肅的石(120斤)權和保存在北京團城的銅衡和九斤權團聚,陳列于中國歷史博物館(現為國家博物館)。

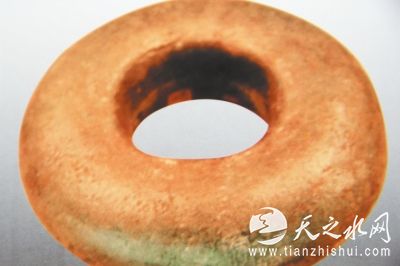

王莽統一度量衡

巉口出土的新莽權衡器共有8件,“權”“衡”“鉤”均為衡器,其中“權”形皆似圓環,相當于后世磅秤的砝碼,自三斤、六斤、九斤、六十斤,至一百二十斤不等;“衡”狀如同橫梁,中部有紐,一端懸“權”,一端掛“鉤”,用于稱物:三者合一,與現代天平相似;而“丈”是測量長短的計量器。現藏中國國家博物館的3件權衡分別為:新莽銅石權、新莽銅九斤權和新莽銅衡。

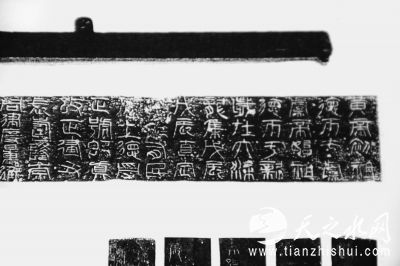

新莽銅石權(新朝始建國元年,即公元9年):外徑28.05cm,厚8.2cm,重29.95kg。環權側刻:“律權石,重四鈞”和王莽詔文:“皇帝初祖,德幣于虞,虞帝始祖,德幣于新。歲在大梁,龍集戊辰直定,天命有民,據土德,受正號即真,改正建丑,長壽隆崇,同律度量衡,稽當前人,龍在已己,歲次實沈,初班天下,萬國永遵。子子孫孫,享傳億年”。(這81字銘文被后世普遍認定為王莽改制頒行天下的“宣言書”。)從此銘文和史書記載對照可換算得知,四鈞為石,一鈞為30斤,此權應為120斤。

新莽銅九斤權:外徑10.42cm,厚6.5cm,重22.22kg,環權側刻銘文:“律九斤,始建國元年正月癸酉朔日制。”

新莽銅衡:新衡狀如橫梁,中部為紐,一端懸權,一端秤物。右懸尚存,衡長64.74cm,寬1.6cm,高3.3cm,上懸高3cm,寬2.3cm,下懸長1.47cm,寬0.5cm,衡前中部刻銘文,直書,自右而左,篆隸體,遒勁秀麗,銘20行,每行4字,唯第13行5字,共81字,與丈、石權銘文同。

現藏中國臺北故宮博物院的5件“新莽權衡”器:

新莽銅三斤權:外徑7.7cm,內徑為2.22cm,高2.83cm,重729.726公克,銘文僅“酉”、“日制”、等字可辯認,余皆模糊。

新莽銅六斤權:外徑8.94cm,內徑2.96cm,高4.13cm,重1445.766公克。

新莽銅二鈞權:外徑21.55cm,內徑7.45cm,高7.557cm,重14774.529公克,銘文“律二□,始建國元年正月癸酉朔日制。”通過“律九斤”換算,該權重量約60斤,因而該缺文當為“鈞”字。

銅丈:出土時已折為兩截,上半截長132.7cm,寬4.77cm,厚2.4cm,下半截長97.6cm,寬厚與上半截相同。全長230.3cm,重21.8公斤,銘文二行,為遒勁有力的篆體,內容與莽衡上的銘文完全一致。《漢書律歷志》關于丈有這樣的記載:“其法用銅,高一寸,寬二寸,長一丈,而分寸,尺丈存焉”。對照巉口出土的新莽銅丈尺寸,大體上符合上述記載的尺寸。新朝王莽時的一丈長度為230.3cm,巉口出土的此丈全長為230.3cm,正好為一丈,屬于新莽標準度量器。

新莽銅衡鉤:鉤寬及厚皆為1.65cm,外端長26.2cm,內緣長19.5cm,鉤上端有孔似小瑗,肉好相等,體為肉,孔為好,孔的直徑為1.55cm,瑗的外徑為4.5cm,鉤可以懸于衡一端的下懸。

《漢書·律歷志》載:“衡權者;衡,平也,權,重也,權者,銖、兩、斤、鈞、石也,所以秤物平施,知輕重也,十六兩為斤,三十斤為鈞,四鈞為石”。《漢書·律歷志》又載:“王權之制,以義立之,以物鈞之,其余大小諾,以輕重為宜,圜而瑗之,今之肉倍好者。”可見,安定巉口出土的新莽權衡與史書記載是完全相符的。

尋蹤漢代絲路要沖

據《漢書·地理志》記載,天水郡共轄16縣,其中有獂道、勇士縣。今定西市安定區分屬于這兩個縣。又據《資治通鑒》卷八十五記載,兩漢朝為了統治羌、戎等少數民族,除州設刺史,郡設太守,縣設令長外,又置屬國都尉,主蠻夷降者。可見,“屬國都尉”是管理歸附于漢王朝的少數民族的行政機構,有獨立的建置。

《漢書·地理志》勇士縣條下有“屬國都尉治滿福,莽曰紀德。”這里明確告許我們屬國都尉治“滿福”在勇士縣轄區內。王莽新朝改其名為“紀德”。因《漢書》對“滿福”的位置未作進一步說明,“滿福”究竟在什么地方?引起了許多人特別是定西同仁的關注。

譚其驤主編的《中國歷史地圖集》認為天水郡屬國都尉治“勇士縣滿福”為“涼州刺史部無考都尉治所”,這成為定西人的一件憾事。由于多種原因,編輯《中國歷史地圖集》的同仁們,并未對安定區及其周圍地區做實地的詳細考察,加之當時出土實物的單一,定為“無考”并非編輯者的本意,實際上,定西的同仁們一直沒有放棄努力,伴隨著大規模基礎建設增多,大量有價值的文物相繼出土,使之對“滿福”治所的研究終于有了一些初步的成果。

史書記載,天水郡屬國都尉治所“滿福”(莽曰紀德)在當時勇士縣轄區內,勇士包括今安定區北部、西部以及榆中縣的北部、東部,其中勇士縣的縣治在今榆中縣青城鄉黃河南岸。因而尋找“滿福”只能從上述范圍內去尋覓。而事實上,踏遍榆中的北部、東部沒有一處有一定規模的漢代遺址,安定區北部、西部亦然,有的只是零星的一些漢墓,不見當年“都尉治所”的一點蹤跡,唯獨在巉口鎮,除了新莽權衡,還發掘出土了“玉含蟬”“卜骨”“封泥”等一批國家珍貴文物。

1999年11月,安定區博物館(原定西縣博物館)對巉口鎮高速公路立交橋工地施工區的文物保護區域進行了勘探并發現了兩座西漢積炭木槨墓。隨后,受省文物局委托,在建設部門的支持下,搶救性清理了兩座漢墓。從墓葬形制和隨葬品看,規格較高,按漢代喪葬制度,此種規格只有官宦或貴族階層才能享用。此次發掘共出土陶器、漆器、銅器、玉器等珍貴文物數十件,尤其是一件玉含蟬因其雕刻精細,出土位置清楚,更顯珍貴。此件玉含蟬長5.6cm,寬3.1cm,厚0.6cm,青白玉質,片雕。頭部微弧成齒狀,兩翼末及尾端呈叉狀,玉質晶瑩,蟬形逼真。2002年省文物局專家組鑒定為二級文物,現收藏于安定區博物館。

漢代崇尚禮儀,求仙、祭神、厚葬之風彌漫全國。因而漢代玉器,時代烙印十分鮮明。例如,“漢八刀”是漢代玉雕工藝手法的俗稱,即根據器物形態,采用簡練的線條進行刻畫,運用推、琢、磨、刻等技法,刀法粗獷有力,剛勁挺拔,簡潔明快,求神似而不求細工。此件玉含蟬寥寥數刀把一個充滿靈氣的蟬形表現出來,刻劃簡練,清逸脫俗,堪稱典型的“漢八刀”風格。玉器在中國傳統文化中是重要禮器,主要有祭玉、瑞玉、佩玉及葬玉。發展到漢代,形成了一套較為完整的喪葬玉制和葬玉體系。一般貴族多只用“九竅玉”,最重要的是銜于口腔的“玉含”,此件玉含蟬屬葬玉范疇,漢人多將玉含做蟬形,據說是因為蟬的幼蟲經蛻化后能變為形狀完全不同的成蟲,故用蟬形來象征人的轉世再生,與古人追求“靈魂永存,羽化成仙”的觀念相契合。

2000年8月,巉口小學在平整操場時挖出了一些漢代文物,其中就有一枚珍貴的漢代封泥,呈正方形,邊長2.5cm,四角均為圓角,兩下角略有殘缺,印文為篆書陽文“穎陰丞印”四字。

《漢書·地理志》載:穎陰,秦置,為穎川郡(郡治在今河南禹縣)屬縣,因郡內有穎水而得名。穎陰在穎水之東,治今河南省許昌市。《水經注》卷二十二穎水注曰:“穎水出穎川陽城縣少室山,秦始皇十七年滅韓,以其地為穎川郡,蓋因水以著稱也。穎水又東南過穎陽縣西,又東南過穎陰縣西南,穎陰縣故城在東北,舊許昌典農都尉治地,后改為縣。”丞,官名,多作為輔佐官員的稱號。漢代中史各官署如衛尉、太仆等本身有丞以外,所屬各署都有令有丞,縣令之下也有丞。

郵傳之制,至遠始于商代,在周代已形成有組織的郵驛,各交通要道已設有驛站,備有車馬,以傳遞政府法令文書,這就是孟子所說的“置郵而傳命”。秦統一天下后,在全國范圍內設立了比較健全的郵傳網,漢時進一步完善。

秦時置郵,漢代則將郵改稱置。《風俗通》中說:“漢改郵為置,置者,度其近間置之也”。《漢書·文帝紀》載:“置者,置傳驛之所。”其性質與郵相同,有時也常常互稱,只不過置的規模更大一些,而設置的距離也由五里擴展到三十里,正如《史記·孝文本紀》載:“驛馬三十里一置。”

無論是稱郵置,還是稱驛站,都設有傳舍。就是接待來往官員,招呼驛車、驛騎休息,調換馬匹車輛,供應食品的場所。“穎陰丞印”出土于巉口,說明當時穎陰縣的文書傳遞至巉口遺留下來的,同時也說明巉口在漢代時為絲綢之路上重要的郵置所在地。特約撰稿人 張克仁

已有0人發表了評論