![J[5}]FKZFR]%GS](FKQ8~TJ](http://upload.tianzhishui.com/2018/0402/1522662387220.png)

序一

狀繪龍城滄桑 探究精神生態

——序王耀《絲路游記·天水》

雷 達

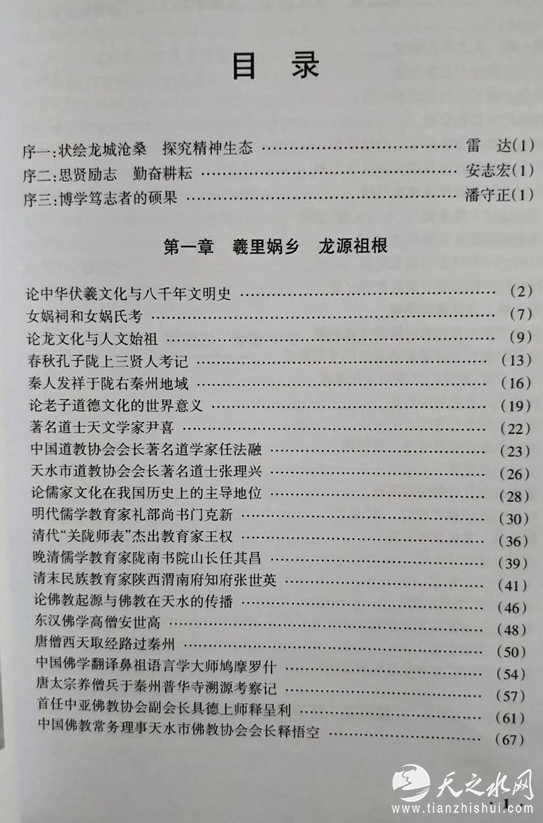

甘肅天之水文化產業公司策劃出版,王耀先生的新作《絲路游記·天水》即將付梓,書稿送來,我不禁撫卷感慨,心緒難平!我與王耀先生的相識,是在21世紀初年,近年又有書信往來交流,了解到王耀先生是天水本土頗有建樹的地域文史專家。在近半個世紀內,他把全部精力投入編寫地域文史資料上去了,已先后出版了《隴上巾幗春秋》、《才女蘇蕙》、《華夏趙氏》、《南郭寺藝文錄》等十部地域文史圖書。

![NE9J$6@)]AVE$NI_GMB{I1Z](http://upload.tianzhishui.com/2018/0402/1522662819503.png)

記得十四年前一個冬日,我接到了王耀先生的來信,言說他正在編《隴上巾幗春秋》一書,他說“你的母親,是一位刺繡高手,某某家中就曾有她老人家的刺繡作品懸掛,希望你的文章能以尊母大人的刺繡為主題來寫。”看了信我吃了一驚,王耀先生何以對母親了解如此清楚。他說的完全對。我母親不單是刺繡手藝高手,而且還是甘肅省第一個女法官呢。王耀的來信,使我動了心,我早想為母親寫一篇文章,不如借他一“催”了卻夙愿。王耀先生索稿甚急,我只能放下手中的大計劃,寫了“我的母親:甘肅省第一個女法官”一文。此文刊登在2001年12月24日《甘肅日報》上。

另一事也難忘。2005年11月的《天水日報》上,刊登了一篇王耀先生撰寫的‘“垂柳驥駿”歸家記’的散文,文章之左側顯著位置,刊登了一張我母親刺繡作品的圖案,這張圖片和文章又勾起了我對母親的深沉回憶。我曾到天水參加“中國作家世紀論壇·中國作家羲皇故里采風活動”,在會上見到了王耀先生,他說:“我又發現了你母親的一件刺繡作品了。”聽到消息,我非常高興,如饑似渴地想立即見到母親的刺繡真跡。王耀先生領著持畫主來到我面前,展視母親的刺繡,我當時流下了熱淚。通過協商,我當即將這幅刺繡作價購到手中,小心翼翼帶回家中,珍藏起來。通過這兩件事情,我對王耀先生加深了認識和好感。

去秋,王耀先生打來電話說,他已是逾古稀近八十高齡的人了,他在有生之年要編寫三部書,已編輯出版了《秦州春秋》、《天水人文》兩本,現正在編寫第三部書,書名叫《絲路游記·天水》。《絲路游記·天水》鄉土文學氣味比較濃,文化涵量甚大,文字數量也比較長,約有180萬字。說待他完成這部書,一定要請我寫篇序言。我不假思索地答應了,對家鄉的事我總是這樣。

今年元月,我寫了一篇“從‘鄉土中國’到‘城鄉中國’”的文章,文中已經提到鄉土文學的歸屬去向問題,我以為鄉土敘事為我們提供了一份當代中國人的精神基因和履歷。在表現城市產生的復雜社會問題和各種價值斷裂時,鄉土文學的積極書寫,有助于建構和諧社會中新的道德、信仰和美學秩序。中國社會也將更深層地踐行現代化之路。《絲路游記·天水》揭示了民俗民間鄉土文化和非物質文化遺產中若干鄉土敘事的問題,重要的是傳承和保護,正確地對待中國傳統道德的繼承和發展,是當代中國人實現中國夢所遇到的首要問題。還有鄉土文學中的語言價值問題,涉及到文體語言的承載方向,語言承載的履歷,這些都關乎作家認識世界、把握世界和表現世界的方式問題。我十分贊賞《絲路游記·天水》為藝術的履歷尋找方略。我們不可小看這本書所傳遞的新的價值觀念,不要把它當做純地域性鄉土文學來讀,要以新的視角去讀識,我贊成王耀先生這部力作中的某些觀點。

古往今來,大凡在學術上有建樹的人,都必然受到華夏民族優秀文化的熏陶與滋潤,思想境界的升華,也無不印記著先哲的教誨與啟迪。王耀先生就是這種苦樂相伴,風雨兼程,不屈不撓之士,他以犀利的視野觀察生活,辛勤勞作,幾經波折與坎坷,始終保持著勃發向上的寫作姿態,一至碩果累累,著述頗豐。王耀先生遇事淡定,寬厚向善之品格,堪為今日之孺子牛矣!

天水厚重的歷史文化,使它在華夏歷史的寶庫中占有一席之地。王耀先生能把鄉土的歷史文化,挖掘、梳理、補漏拾遺,多方調研,求證立言,特別是對名城的保護,作出了無私的奉獻。他對鄉土文化的熾熱情懷,令人為之感慨。

在當下信息時代的大變革中,世界多元文化的碰撞融合更加激烈,而鄉土歷史文化的挖掘整理工作,尤顯得彌足珍貴,因為它是民族之根。值年近八旬的王耀先生,新書《絲路游記·天水》三卷全冊殺青之際,我表示衷心的祝賀。上述感言,謹為序。

已有0人發表了評論