《香蜜沉沉燼如霜》海報

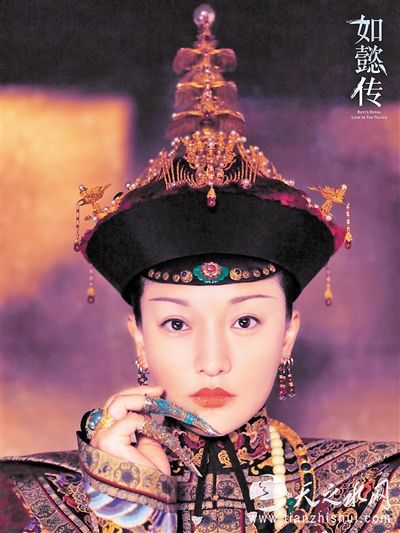

《如懿傳》海報

2018年的暑期檔讓人接連感到意外,一些備受期待的大劇、正劇“撲街”了,不被看好的中小制作卻火了不少。《如懿傳》沒有引來贊譽,反而頻頻因為槽點被送上熱搜,數據和口碑上均不及預期。同樣有“大IP+大演員”強強聯手的《天盛長歌》收視及網播表現均不盡如人意。另一邊則是《延禧攻略》《香蜜沉沉燼如霜》《媚者無疆》《鎮魂》等“下飯劇”卻引發了收視和討論狂潮。

《如懿傳》為何被嘲

擁有國產劇頂級演員配置的《如懿傳》是以“劇王”姿態搭上暑期檔末班車的,即便是面對同題材且已經爆紅的《延禧攻略》,它依然展現出強悍的正面對決態勢。但是,目前它收到了不少差評,可以說,現在的網友是決心要對“劇王”采取嘲諷的心態,從周迅到嗓音、造型、妝容,霍建華的配音、形象,到歷史細節、禮儀,再到色調、廣告烏龍等,都統統被挑刺和調侃。

客觀講,給予差評的人之中有很多《延禧攻略》的粉絲,他們看到《如懿傳》的主要人設完全走向另一個反面、戲劇節奏偏慢,就無法接受。事實上,從第3集開始,該劇還是憑借比較扎實的劇情和表演吸引了一些觀眾的。

《天盛長歌》有陳坤和倪妮這樣的電影卡司配置,卻同樣表現不如人意。這其中最主要的原因在于,宮廷權謀題材線索相對復雜、故事相對燒腦,給觀眾設置了一定的追劇門檻,即使有好表演的支撐,也注定無法在社交網絡上引起狂歡。

反觀《延禧攻略》,就能很好地抓住觀眾胃口。雖然它在戲劇邏輯上不夠合情理,但讓觀眾極有代入感。先期以冷色調的服化道引起話題,隨后它的女主角不是傳統的小白兔人設,而是腹黑、大膽、有勇有謀,這讓不少現代女性觀眾有很強的認同感。

“爆款公式”不靈了

很長一段時間里,“大IP+流量明星=爆款”曾是影視圈屢試不爽的成功“定律”。近幾年的《花千骨》《微微一笑很傾城》《楚喬傳》《三生三世十里桃花》等都是這個模式下誕生的產物,《三生三世十里桃花》更是一時風頭無兩。

從2017年開始,“大IP+流量明星”已并非萬能的“靈丹妙藥”,從業者因此紛紛升級出“IP+流量演員+老戲骨”“IP+流量演員+大導演”“IP+大演員+大導演”等黃金組合拳,大牌電影導演馮小剛、陳凱歌相繼入局,周迅、陳坤、章子怡、湯唯、倪妮等演員先后參與電視劇創作。

與“黃金班底”相匹配的,還有愈加精良的“服化道”“攝錄美”,“良心制作”的標簽成為影視劇的一大營銷“賣點”。不過,觀眾對此越來越不感冒了,甚至感到“食之無味,棄之可惜”。要知道,這些作品里的導演、演員等創作者有個人堅持和訴求,受市場影響小,一旦對市場期待認識有偏差,預定“爆款”就很可能走寶了,如此一來,大卡司的商業價值就沒有最大程度地發揮。

大制作《九州·海上牧云記》因集數太多,上星路上被要求剪輯時,主創不愿放棄飽含心血的鏡頭,導致冗長,該劇在網絡播出后,仍舊因為設置宏大、劇情拖沓,成績表現不如預期。

《武動乾坤》中,導演張黎是攝影師出身,執著于畫面,為了展現拳拳到肉的“力與美”,在第一集中就設置長達15分鐘的打斗情節,于觀眾而言更像是一場一廂情愿的荷爾蒙表達。

由于種種原因,劇版《天盛長歌》在原著基礎上添加不少權謀情節,加重了男主戲份,節奏慢了,無法討好觀眾。

總體上,升級后的“爆款公式”,集結了大制作、大演員、大導演,由此炮制出來的影視劇,難免重形式而輕內容。一部劇長達幾十集,并非“一錘子買賣”,質感好只能博一時的眼球,若想吸引觀眾持久追劇,不僅需要大演員、大導演,更需要能講好故事的好劇本,靠劇情積累后勁。

評論

“輕裝上陣”

或更能打動觀眾

在社交媒體時代,年輕人發言很活躍,也更忠于自己的感受,選擇也更為多元。他們多利用手機隨時觀看,打發無數碎片時間,因此需要在短時間內讓自己過把癮。

《香蜜沉沉燼如霜》服化道一言難盡,但憑借“男女主角愛情故事談得好”亦能圈粉無數。《鎮魂》劇情槽點多多,仍因朱一龍、白宇兩位演員高度還原原著,引發大批“鎮魂女孩”的瘋狂追隨。加上《延禧攻略》,這三部劇其實都不復雜,節奏快,矛盾點設置充足,就像路邊小吃,味道熱辣,非常適合當下的年輕人。

事實證明,沒有了大導演、大卡司、大制作的包袱,影視劇反倒能“輕裝上陣”,集結了大眾認知度不高的新人、待翻紅的藝人,演員配合度更高,創作空間相對更為廣闊,似乎更懂得如何打動、迎合觀眾,爆紅的概率更高。

與之相對,“大卡司+大制作”的組成猶如大飯店,炮制出的滿漢全席看似精美,實則蒼白無味。因為觀眾已經不再像2015年《瑯琊榜》播出時那樣驚嘆影視作品的服化道,而是注重精彩的故事、人物,更注重情感共鳴、角色帶入。

暑期檔競爭異常激烈,市場一再提醒觀眾,不再迷信大明星、大演員、大導演,擺脫“流量”依賴癥,回歸到內容創作的本源,認清“內容為王”是贏得市場的不二法則,也是每位從業者正歷經的課題。

影視劇是一種綜合藝術,如果創作者將生產要素單一化,試圖靠某一個單項優勢打天下,就很難再創作出觀眾喜愛的影視劇,更難以擊破圈層。未來,影視劇如何憑借“故事”這個內核突圍,恐怕才是制勝的關鍵。策劃:蘇蕾 撰文:廣州日報全媒體記者 曾俊