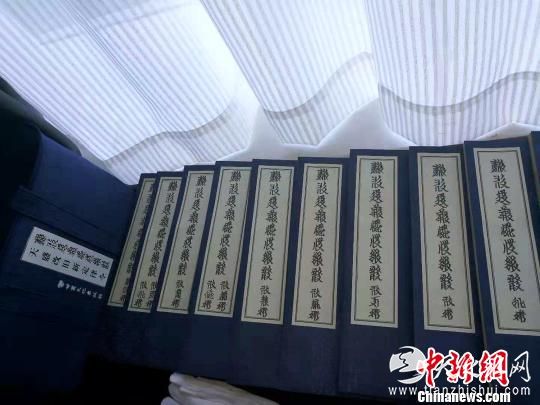

《西夏學文庫》第一輯20冊于11月9日正式出版發行。李佩珊攝

中新網銀川11月9日電(于翔 李佩珊)為了總結百年西夏學研究成果,寧夏大學西夏學研究院、中國社會科學院西夏文化研究中心和甘肅文化出版社共同策劃和編纂出版大型學術叢書《西夏學文庫》(以下簡稱《文庫》)第一輯20冊于11月9日正式出版發行。

據了解,《西夏學文庫》是國家“十三五”重點出版規劃項目和國家出版基金項目。《文庫》面向海內外西夏學界征稿,分著作卷、論集卷和譯著卷三大部分,計劃出版100種,其中著作卷60種,論集卷20種,譯著卷20種,分為5輯出版。全面展現百年來特別是近二十年來國內外西夏學研究重要成果。《文庫》選題豐富多樣。其中社會歷史20種,文化藝術10種,語言文字8種,文獻研究17種,文物考古2種,學術史3種。經過百年的發展,西夏學已經從最初的西夏文獻解讀,發展成中國古代歷史視野下的西夏社會歷史、政治制度、民族宗教、文化藝術、語言文字、文獻文物研究。

據介紹,西夏是黨項族建立的包括漢、吐蕃、回鶻、鮮卑等民族在內的多民族政權。西夏以儒治國,是中國歷史上第一個封孔子為文宣帝的政權;西夏的活字印本,是中國現存最早的活字印本;敦煌榆林窟西夏壁畫《唐僧取經圖》,被譽為圖像版的西游記,比古代四大名著之一的《西游記》早出幾百年;元代西夏遺民以其能征善戰和熟悉儒家思想的特長,在蒙古統一戰爭、元朝制度建設和地方治理中做出了突出的貢獻,元朝前期的一品官員中,西夏遺民就多達幾十位。

元修遼宋金三史,沒有給西夏修撰一部紀傳體專史,給后人留下很多缺憾。20世紀初以來,以黑水城文獻為代表的西夏文獻相繼出土,以西夏陵為代表的西夏遺址考古發掘,大大豐富了西夏研究的資料。特別是近20年來,大量西夏文獻文物資料相繼整理出版,帶來了西夏研究的熱潮,使西夏學成為繼敦煌學之后的又一門國際“顯學”,研究領域包括黨項民族和西夏社會歷史、語言文字、文獻文物、文化藝術、法律制度、軍事地理、民族宗教、社會風俗等,完整意義上的西夏學已經形成。

寧夏大學西夏學研究院院長杜建錄告訴記者,《文庫》是新時期國內外西夏學研究的集大成者,具有重要的學術價值和傳承價值。系統研究西夏歷史文化,是開掘“絲路”文明,提升文化張力的必要途徑。“西夏地處‘絲路’要道,在中國提出“一帶一路”倡議、推動開放發展的新時期,策劃和實施這一出版項目,對于促進絲綢之路沿線民族文化傳承保護、推動‘絲綢之路經濟帶’建設、凸顯中國傳統文化的張力和提升中華文化影響力等具有深遠的意義。”杜建錄說。

據寧夏大學校長何建國介紹,寧夏大學西夏學研究院作為寧夏唯一的教育部人文社會科學重點研究基地,一直走在傳承‘絕學’、鉆研‘冷門’的道路上。先后已整理出版《中國藏西夏文獻》《中國藏黑水城漢文文獻》《西夏文物》等大型文獻文物著作;并已完成數十項國家和教育部項目,承擔中俄人文合作研究項目,產出系列研究成果;連續舉辦5屆國際西夏學論壇。(完)