(圖片由撰稿人劉玉璞提供)

上官婉兒:名噪中唐的天水才女

撰稿:劉玉璞

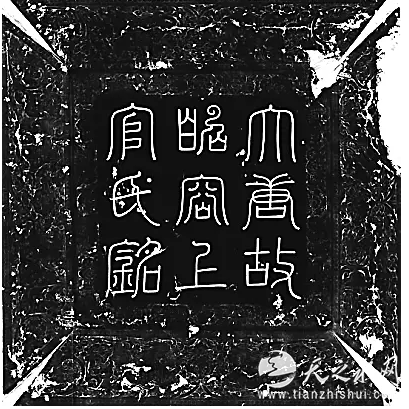

2013年9月,陜西咸陽出土了上官婉兒墓志一合,墓蓋題“大唐故昭容上官氏銘”。

2013年9月,陜西咸陽發(fā)現(xiàn)一座帶有5個天井的唐代墓葬,根據(jù)墓蓋上篆書“大唐故昭容上官氏銘”,確定該墓墓主為上官婉兒,葬于唐景云元年(710年)8月。發(fā)現(xiàn)歷史名人的古墓本不足奇,可值得注意的是,該墓志銘中關(guān)于主人的籍貫、生平與評價,與正史和長久以來有關(guān)學(xué)術(shù)界形成的固定看法多有不同,這不能不引起業(yè)內(nèi)人士的研討興趣。

名門之后“兩朝專美”

史載,上官婉兒,復(fù)姓上官,小字婉兒,又稱上官昭容,陜州陜縣(今屬河南三門峽)人,唐代女官、詩人、皇妃。因祖父上官儀獲罪被殺后隨母鄭氏配入內(nèi)庭為婢。十四歲時因聰慧善文為武則天重用,掌管宮中多年,有“巾幗宰相”之名。唐中宗時,封為昭容,從此以皇妃的身份掌管內(nèi)廷與外朝的政令文告。710年,在臨淄王李隆基發(fā)動的唐隆政變中,與韋后同時被殺。

咸陽出土的上官婉兒墓志73厘米見方,志文楷書,縱32行,橫33行,有空格,計982字,記載上官昭容世系、生平、享年、葬地等信息。墓志對其籍貫是這樣記述的:“……婕妤,姓上官,隴西上人也。”上,即今甘肅省天水市,公元前688年秦武公取其地,置縣,后改為上縣;公元前221年,秦始皇置三十六郡時,上是隴西郡中一縣;漢武帝時,置天水郡,上是其中一縣;漢唐之間為秦隴地區(qū)交通中心和軍事重鎮(zhèn),晉以后常為秦州治所。

古時候高等級官員或名人的墓志銘大都是當(dāng)代的一些鴻學(xué)大儒根據(jù)官方檔案來寫的,是我們現(xiàn)在研究歷史的重要依據(jù)。當(dāng)時人記當(dāng)時事,檔案資料齊全,年代幾無差別,且沒有篡改籍貫的必要。由此我們可以肯定地說,上官婉兒的祖籍應(yīng)以墓志銘為準,她是甘肅天水人!

上官婉兒的祖先原本是一個大家族,有著比較顯赫的家世。墓志銘記載:“其先高陽氏之后,子為楚上官大夫,因生得姓之相繼,女為漢昭帝皇后,富貴勛庸之不絕。”在漢代正是由于其家族的龐大而遷徙到隴西上,即現(xiàn)在的甘肅天水。如上官桀即上人。這在《新唐書·宰相世系三下》中有較為確切的記載:上官氏出自羋牲。楚王子蘭為上官大夫,以族為氏。漢徙大姓以實關(guān)中,上官氏徙隴西上。唐朝時,上官氏族又再南遷至河南陜州,即現(xiàn)在的河南陜縣。唐末,因五代十國戰(zhàn)亂,上官氏族又南遷至福建之邵武并及光澤、長汀等地,因此,唐以后的上官氏名人中以福建人居多數(shù)。

在上官婉兒的祖先中,有幾代為官的歷史。她的曾祖父是上官弘,《新唐書》記載:“弘,隋比部郎中、江都總監(jiān)。”上官婉兒的祖父上官儀是這個家族中唯一一位官至宰相的人。上官儀不僅官居高位,而且工于五言詩,好以綺錯婉媚為本。也正因為他的貴顯,當(dāng)時多有效其體者,時人謂為“上官體”。這也為今后婉兒自小學(xué)習(xí)家傳詩風(fēng)奠定了基礎(chǔ)。

從墓志銘可以看出,上官儀死后追贈為秦州都督。上官婉兒的父親上官庭芝,死后追贈黃門侍郎、歧州刺史、天水郡公。“秦州”“天水郡”為同一個地方名,即甘肅天水。那么,父子兩人死后為何同時會追贈同一個地方的官名?這大概是因為古人追求“衣錦還鄉(xiāng)”“葉落歸根”,其身后之事,尤其是關(guān)于生平的記載,無論如何是要與祖籍掛鉤的。因此,這也進一步佐證:上官儀、上官庭芝的祖籍在甘肅天水,上官婉兒亦然。

“巾幗宰相”才華過人

景元三年十一月對上官婉兒的詔命中說:“……柔嘉順則,內(nèi)守恬淡,外防奢侈……珠璣不珍,堆籍為寶。”一個賢淑溫順、與書為伴的才女形象躍然紙上!她以一介女流,影響一代文風(fēng),成為中宗文壇的標(biāo)志者和引領(lǐng)者,對于當(dāng)時文壇的繁榮和詩歌藝術(shù)水平的提升具有重要作用。時詔命說:“前昭容上官氏,相門積善,儒宗雅訓(xùn),文學(xué)冠時。”后人亦有評價:“當(dāng)時屬詞大抵浮靡,然皆有可觀,昭容力也。”“上官體之精微處由掌中宗一朝文衡的婉兒而得到積極發(fā)展。沈宋之屬后來居上,經(jīng)張說、張九齡而影響于王灣、盧象以至王維一脈,更下開大歷詩風(fēng)。這一系直到晚唐都是唐詩發(fā)展史上的雅體。”這些評價深刻闡發(fā)了上官婉兒在文學(xué)史上的地位和歷史定位。對于上官婉兒為何在當(dāng)世的評價遠高于后代史書的評價,這種差異可能在于后代史官對女性參與政事的抨擊,具有很大程度的偏見所致。

唐高宗總章、咸亨年間(668—673年) ,婉兒5歲至10歲。其母鄭氏教她讀書識字,學(xué)習(xí)詩文。鄭氏出身名門,詩書傳家,是太常少卿休遠之姊。《舊唐書·上官昭容傳》說婉兒“及長,有文詞,明習(xí)吏事”。《新唐書·上官昭容傳》說她:“天性韶警,善文章。”

高宗儀鳳二年(677年),14歲的婉兒己經(jīng)顯露出較高的文學(xué)才華,開始受到武則天的重視。《新唐書·上官昭容傳》云:“(婉兒)年十四,武后召見,有所制作,若素構(gòu)。”張說《唐昭容上官氏文集序》云:(婉兒)“明敘挺生,才華絕代,敏識聰聽,探微鏡里,開卷海納,宛若前聞,搖筆云飛,咸同宿構(gòu)。”

《龍城錄》下《異人錄》載:“高皇帝御群臣,賦《宴賞雙頭牡丹》詩,惟上官婉兒一聯(lián)為絕麗,所謂‘勢如連璧友,心若臭蘭人’者……而稱量天下,何足道哉!”這個時候的婉兒在20歲左右,詩文已經(jīng)達到了非常高的水平,實不愧為女才子之稱也。尤其是中宗復(fù)位以后,每次賜宴賦詩,皆以婉兒為詞宗,品第群臣所賦。

我們還可以從另一個事件中來認識婉兒的才華對其自身命運的影響。《舊唐書·上官昭容傳》云:“則天時,婉兒忤旨當(dāng)誅,則天惜其才不殺,但鯨其面而己。”由此可見,婉兒犯的是死罪,但因為其才華受到武則天的賞識而得以保全性命,后更成為武則天的得力助手。

武周久視元年(700年)開始,婉兒協(xié)助朝廷大力開展文化建設(shè)。中宗景龍二年(708年),由婉兒倡議,擴大修文館,增學(xué)士員。修文館是當(dāng)時的文學(xué)機構(gòu),其前身是弘文館,也叫崇文館,屬于門下省,初設(shè)于高祖武德年間,但一直沒有定員,活動也不多,至中宗則大盛。由于婉兒的主張,置修文館大學(xué)士四員,學(xué)士十二員,選公卿以下善為文者李嶠等為之。

玄宗開元元年(713年),婉兒逝后三年,李隆基派人收集婉兒的詩文,撰成文集二十卷,令張說為之序。序中說明了為其結(jié)集的原因:“鎮(zhèn)國太平公主,道高弟妹,才重天人,昔嘗共游東壁,同宴北渚,倏來忽往,物在人亡。憫雕蔽之殘言,悲素扇之空曲,上聞天子,求椒掖之故事,有命使臣,敘蘭臺之新集。”

皇權(quán)爭斗政變殞命

上官婉兒生活在一個政治風(fēng)云變幻莫測、波譎云詭的時代,她一生跌宕起伏,與武后、中宗相始終。她不僅有文詞,而且明習(xí)吏事,逐漸獲得了武則天的信任,得以參與奏章的批復(fù)和政令的擬定,成為武周王朝的政治核心。《景龍文館記》記載:自通天后,建(逮)景龍前,恒掌宸翰。其軍國謀猷,殺生大柄,多其決。中宗李顯復(fù)位之后,亟須借重上官婉兒的政治才干,又令專掌制命,深被信任,尋拜為昭容。昭容為九嬪之一,當(dāng)時在后宮地位僅在皇后之下,上官婉兒從此以皇妃的身份掌管內(nèi)廷與外朝的政令文告,其政治地位又非武則天時代所能比擬。張說《唐昭容上官氏文集序》云“昭容兩朝專美,一日萬機,顧問不遺,應(yīng)接如響……文章之道不殊,輔佐之功則異,嘉猷令范,代罕得聞,庶姬后學(xué),鳴呼何仰”。“兩朝專美”一詞形容上官婉兒在武后和中宗朝的顯赫地位,實不為過。

在正史的影響下,上官婉兒的形象很長時間局限于淫亂才女上。過去由于相關(guān)史料缺乏,一般都已正史而論。墓志對婉兒做了積極正面的評價,文學(xué)色彩濃重,溢美之詞較多,持肯定態(tài)度。“神龍元年冊為昭容,以韋氏舞弄國權(quán),搖動皇極,賊臣遞構(gòu),欲立愛女為儲,愛女潛謀,欲以賊臣為黨。昭容泣血極諫,扣心竭誠,乞降綸言”。從中我們似乎很清晰地看到那場政變的血雨腥風(fēng),而婉兒在這場政變中扮演的角色是“泣血極諫”,并不是韋氏欲篡皇權(quán)的幫兇!

上官婉兒親近武氏、韋后,這讓她的表弟王昱十分擔(dān)憂,他向婉兒母親鄭氏進言,這樣下去必將給上官家?guī)頌?zāi)禍。起初婉兒并不在意,但在李重俊兵變未遂后,她開始加強同太平公主等李唐宗室的關(guān)系。由于上官婉兒深得中宗、韋后信任,她專秉內(nèi)政,祖父上官儀一案也被平反,同父上官庭芝一并追贈;母親鄭氏則被封為沛國夫人。

雖然上官婉兒憑借她的聰明才智,周旋在武、韋、李等各大政治勢力之間,并借此掌握國家大權(quán),但她畢竟只是一個小小的昭容,沒有自己的勢力,朝堂上的風(fēng)起云涌也讓她疲于應(yīng)付。710年5月,中宗突然死亡,這讓上官婉兒感到了危機。韋后意欲獨掌大權(quán),讓婉兒起草一份遺詔,第一,讓十六歲的李重茂接班當(dāng)皇帝;第二,讓韋皇后輔政,就像當(dāng)年的武則天一樣,裁決軍國大事。但由于李重俊的政變給了她足夠的警示,婉兒“泣血極諫,扣心竭誠,乞降綸言”,又聯(lián)絡(luò)了太平公主。此時的太平公主在朝堂中已是舉足輕重,她也樂意與婉兒合作,于是二人連夜起草好了一份遺詔。遺詔重點內(nèi)容一共三條。第一條:立溫王重茂為皇太子;第二條:韋皇后知政事;第三條:相王李旦參謀政事。然而韋后并不滿意,她準備效仿武則天當(dāng)皇帝,將臺閣政職、內(nèi)外兵馬大權(quán)以及中央禁軍等全部安排了自己的黨羽和族人,這無疑令李唐皇室感受了巨大的危機,太平公主與臨淄王李隆基決定先下手為強。7月21日,李隆基引兵殺入內(nèi)宮,聲稱“韋氏毒死先帝,謀危社稷,今夕當(dāng)共誅諸韋”,大部羽林軍臨陣倒戈,韋氏一黨來不及反應(yīng),盡數(shù)被殺,史稱“唐隆政變”。而與韋后關(guān)系過密的上官婉兒也在誅殺之列,婉兒執(zhí)燭率宮人迎接,并把她與太平公主所擬遺詔拿給劉幽求觀看,以證明自己是和李唐宗室站在一起的,劉幽求拿著遺詔求李隆基開恩,但李隆基深知其左右搖擺,此時若放過,定后悔無及,遂斬于旗下。

墓志銘載:“昭容覺事不行,計無所出,上之,請伏而理,言且莫從;中之,請辭位而退,制未之許;次之,請落發(fā)而出,卒為挫;下之,請飲鴆而死,幾至顛墜。”在未得到寬赦的情況下,“亡身于倉卒之際,時春秋四十七。”婉兒死后,“太平公主哀傷,賻贈絹五百匹,遣使吊祭,詞旨綢繆”。

上官婉兒的死固然是由于其在政治上的搖擺不定,然而政治是殘酷的,處于封建社會的宮廷斗爭更加殘酷。她周旋于幾派宮廷勢力之間,也是迫不得已的選擇。人生匆匆一世短,過后始知如云煙。誰又能一眼看透幾十年后的事呢?李隆基斬婉兒,固疑其志,但作為皇權(quán)斗爭的鐵腕人物,他為自己的今后道路掃平障礙也是可以理解的。因此我們說,婉兒是皇權(quán)爭斗的犧牲品!后來唐睿宗下詔追復(fù)上官昭容的職位,贈謚號為惠文。《唐會要》卷八十云:“景云二年七月追謚。……以其有功,故此追贈。”從這一點也說明,婉兒的死,是宮廷斗爭的需要,但她死后被平反,留下的更多是歷史的無奈。

(此文曾刊登于2014年7月8日甘肅日報)

已有0人發(fā)表了評論