和今年的幾部奧斯卡大熱門相比,《極速車王》這部電影整體的實力還是稍微有點弱,競爭奧斯卡最佳有點吃力,但是有了提名已經(jīng)就 算是對其的最大肯定了。

賽車題材的電影,能夠入圍奧斯卡,就跟漫威電影入圍了奧斯卡給人的感覺是一樣的,那就是真真有點不配。

全世界觀眾所熟悉的賽車電影,自然要算《速度與激情》系列了,其票房橫卷全球,但是終究還是碰不上奧斯卡的邊角。

那么《極速車王》作為一部賽車是怎么獲得奧斯卡的青睞的呢?

請聽我一一道來。

《極速車王》沒有荷爾蒙的泛濫,沒有腎上腺素的飄升,沒有緊張刺激的飆車,有的只是兩個車企的變相競爭,兩個男人的一段往事。

上世紀60年代,世界知名車企法拉利旗下的車隊,幾乎統(tǒng)治著法國勒芒鉆石賽,但是其企業(yè)自身卻面臨著破產(chǎn)的風險。

美國的知名汽車品牌福特公司看到了商機,想要乘機把法拉利收購到旗下,但是此舉不僅沒有成功,甚至連福特二世本人也受到了法拉利的羞辱。

為了使福特公司也步入高端汽車品牌,也為了報法拉利的一箭之仇,福特二世決定組建一支車隊來參加勒芒鉆石賽,向世界證明福特的價值。

于是福特公司的上層開始在全美范圍之內(nèi)尋找最適合的人選,他們把目光最終鎖定到了馬特·達蒙飾演的謝爾比身上。

謝爾比這個角色,歷史上確有其人,他在1959年就獲得了勒芒鉆石賽的冠軍,成為了美國第一人。

福特公司的高層找到他時,希望他能夠重新上陣,但是由于其自身身體的原因,終究還是無法再次走上熟悉的賽場。

謝爾比這個人雄心壯志,雖然自己無法親自比賽,但是仍然關(guān)注賽車事業(yè),時不時就會去賽場觀看比賽,于是也就結(jié)識了克里斯蒂安·貝爾飾演的車手邁爾斯。

邁爾斯這個角色,在歷史上也是確有其人,二戰(zhàn)的坦克兵出身,戰(zhàn)后參加賽車比賽,大大小小也是拿了幾次冠軍,但是終究還是沒有走上職業(yè)的巔峰。

遇到謝爾比之前,他已年近四十,開了個小小的汽配店,但是由于自身的原因,不久汽配店就倒閉了,掙扎在生活的泥沼中不可自拔,甚至把冠軍獎杯一扔,大有改行的想法。

人的一生往往要等一個機會,才能證明自己的價值,這個機會什么時候來,就是個運氣問題了,有的人一擊即中,有的人直至死方休。

還好邁爾斯遇到了謝爾比,兩人在賽車上有著相同的見解,不僅一見如故,更是惺惺相惜,共同設計改進了福特的經(jīng)典車型GT40,

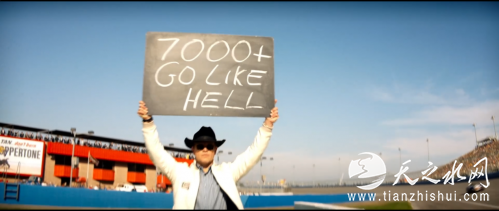

最終在1966年,邁爾斯駕駛著福特GT40,帶領(lǐng)福特車隊,一舉拿下了勒芒鉆石賽的前三名,一舉打破了法拉利車隊在該項賽事的長期壟斷。

《極速車王》的主線故事就是這個雄心壯志的奪冠之路, 不過在這個主線故事之下還是著重探討了兩個方面的問題,一是邁爾斯的勵志故事以及與謝爾比的深深友誼,二是對福特公司的官僚主義進行了深深諷刺,也就是網(wǎng)上所說對福特公司的各種黑。

邁爾斯和謝爾比這兩人是典型的事業(yè)型男人,又是真正的性情中人,這樣的人不管從事那種職業(yè),只要運氣好,獲得成功是早晚的事,這樣的人深深憎恨齷齪的小人,又深深尊重和自己一樣的人。

當邁爾斯因得罪福特高層不能參加比賽時,謝爾比極力去爭取,甚至不惜壓上自己的前程,這就是英雄之間的惺惺相惜。

《極速車王》里面對福特是真心地黑,或者說是深深地鞭策,其高層的不識大體和行政上的官僚主義已經(jīng)爛到了深入骨髓。

福特的總部大樓里,一份文件送到福特二世本人手中,來來回回要經(jīng)過大約二十幾個人的手;公司的高層更是大搞特高形式主義,為了追求輿論效果,竟然讓邁爾斯減速,以保證車隊的三輛車同時出線。

無論是一個國家,一家公司,還是一個組織,官僚主義和形式主義永遠要不得,要了這些東西,無疑于自殺,是自毀長城的事情。

《極速車王》作為一部賽車電影,其中的飆車戲習以為常,但是其表現(xiàn)出來的對夢想的熱愛,對友誼的懷念,對官僚主義的諷刺,還是值得奧斯卡的提名。

已有0人發(fā)表了評論