原標題:古時的免死金牌,真能保全身家性命?

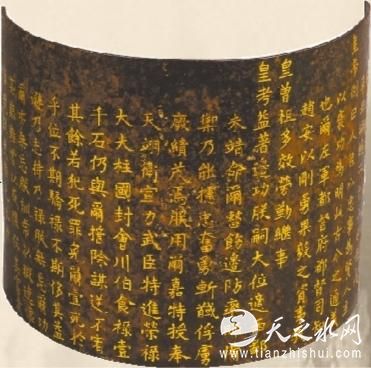

會川伯趙安金字免死鐵券現藏甘肅省博物館 供圖·甘肅省博物館

影視劇中的“免死牌”

漢高祖劉邦

這是一副歷經580年風霜歲月的鐵牌,牌子呈半圓形瓦狀,高22.5厘米、弧長41厘米、直徑26厘米。雖經數百年歲月的侵蝕,鐵質的牌面卻基本沒有銹跡,就像剛鑄造出來的一般。特別是鐫刻在鐵牌上的一行行錯金文字竟無一字脫落殘損,在玄鐵的襯托下,錯金文字熠熠生輝、金光燦爛,這面金燦燦的鐵牌看似不是文物,但它確實是文物,是收藏于甘肅省博物館的國家一級文物——會川伯趙安金字免死鐵券。

壹 從丹書鐵契到金字鐵券

在一些歷史題材的戲文或電影電視劇中,有時會出現這樣的橋段:某王侯將相家的后人犯了死罪,依律當斬時,就會拿出祖上傳下來的“免死金牌”,以求躲過殺頭之罪。戲文中的“免死金牌”實在是讓老百姓既感興奮又頗覺神秘的物件!那么,歷史上果真有所謂的“免死金牌”嗎?有的!今天我們介紹的這副“會川伯趙安金字免死鐵券”就是歷史上傳下來的真正的“免死金牌”。這是明朝正統五年(公元1440年)明英宗頒賜給鎮守甘肅的會川伯趙安的鐵券,以表彰其功勛,以示朝廷之恩寵。趙安是甘肅臨洮人,他的后代就是雄踞隴右五百余年著名的趙土司。

其實,這副能免死罪的牌子它不叫“免死金牌”,首先,它不是金子打造的,而是用鐵鑄造的,只不過牌上鐫刻的文字用了錯金的工藝而已。它官方的名字甚至不叫“免死鐵券”,而是“金字鐵券”,金字鐵券的前身便是更具歷史傳奇的——丹書鐵契。

最早有關鐵券的記載是《漢書·高帝紀》,漢高祖劉邦平定天下后,“命蕭何次律令,韓信申軍法,張蒼定章程,叔孫通制禮儀,陸賈造新語。又與功臣剖符作誓,丹書鐵契,金匱石室,藏之宗廟”。其上丹書誓詞中有“使黃河如帶,泰山若厲,國以永存,爰及苗裔”等語。意思是,即使黃河水枯細如衣帶,巍峨的泰山變成磨刀石一般小,只要漢室永存,功臣們的后裔就可以永享富貴。高祖給功臣們的誓言不可謂不誠摯,他命人把誓言鐫刻在古人慣用的信物——符節上作為憑證,先秦時的符節大多是用竹木制成的,可不能傳之千秋萬代啊,漢高祖便將符節的材質由竹木換做鐵質,用丹砂填寫在鐫刻的文字上,以提高其耐久性與可信度。這便是“丹書鐵契”的由來。丹書鐵契的形制既然來自于符節,便如符節般一分為二,君臣各執其一作為憑信。從西漢初年直至明朝,鐵券一直出現在歷史舞臺上。

可以看到,漢代的“鐵劵”只有永享爵祿富貴的誓言,并沒有獲罪免死的承諾。到南北朝時期,戰亂紛紛,生靈涂炭,生命朝不保夕,人們對世襲爵祿的愿望遠沒有求保自身安危來得那么迫切了,因此,皇帝們便在“鐵劵”誓約中加進了免死的承諾:“恕其十死”“許不死之詔”“恕九死,子孫五死,云孫恕三死”等等,免死的承諾越來越多。

貳 金字鐵券真能免死保命嗎

金字鐵券在獲罪待死的關鍵時刻真能拿來保命嗎?說實話,有些懸!

自漢代以來,歷朝歷代的皇帝都有“丹書鐵契”或“金字鐵券”賜給有功之臣,到了唐代皇帝頒賜鐵券就跟發傳單一樣,功臣、宦官、藩鎮等等,誰沒有免死牌都不好意思上街了。可無論免死牌上寫免死多少多少次,一旦犯了皇帝的大忌,該死還得死,不但自己死,還得誅連九族。實際上,頒發鐵券承諾免死的人是君王,免死牌最終的解釋權也在君王,免不免死不過在君王的意志而已。

早在公元528年,北魏孝莊帝殺死權臣爾朱榮,不久爾朱氏起兵報仇,其弟爾朱世隆兵臨洛陽。孝莊帝為了平息事態,侍中朱瑞賜以鐵券,結果反被爾朱世隆當面奚落:“今日兩行鐵字,何足可信!”一針見血地道出鐵券不足信的實質。

后唐莊宗李存勖一共只賜了三份鐵券,其中倒有兩人(郭崇韜、朱友謙)隨后無辜被殺,不但自身難保,還誅連家人。朱友謙的妻子張氏臨刑時拿出丹書鐵券,說:“這是皇上當年所賜,可以免死。”監刑官答道:“殺你也是皇帝的意思。”

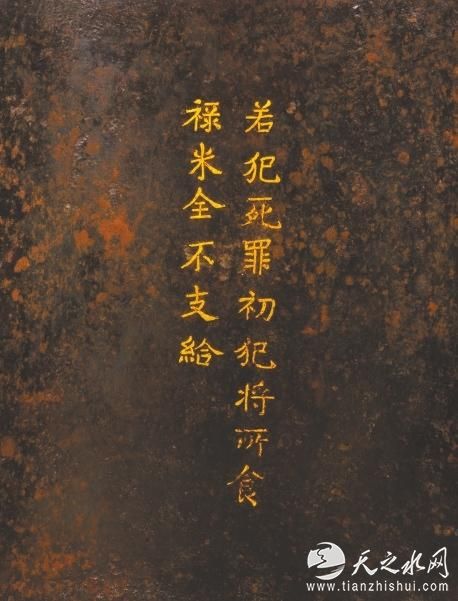

到了明洪武年間,明太祖朱元璋頒賜了一大批“免死鐵券”。但那些拿到“免死鐵券”的開國元勛,大多數人都沒有享受到“免死”的特權,反而死于非命,太祖高皇帝的允諾竟然如此一分不值!朱元璋真是煞費苦心,既要大封功臣,頒賜“免死鐵券”,又要大開殺戒,誅戮功臣;既要消除皇權的潛在威脅,又要避免言而無信之譏。于是,在所有的“免死鐵券”中,都有類似這樣一句看似不經意的話語:“除謀逆不肴,其余若犯死罪,爾免二死,子免一死。”有了這樣一個預先留下的后門,大殺功臣就談不上言而無信了。

“會川伯趙安金字免死鐵券”是明代第六位皇帝明英宗頒賜的鐵牌,請細看,鐵牌上除了嘉獎功勛,封官進爵等等的陳述外,在“免爾壹死”前也是如其太祖高皇帝所為,預設了“除謀逆不肴”的大前提。當然,皇帝無論怎樣的恩寬似海,必須以不威脅其統治為底線。

所以呢,所謂能免死的“丹書鐵契”或“金字鐵券”,把它只當做榮譽證書就對了,千萬當不得真!

已有0人發表了評論