最后的耕讀族(上)

文|李祖武

北方農村的雙扇大門,門楣上三個方木格子會有各種榜書題字,一般來說家里有讀書人或因讀書而有成員在城里干公事的人家,便會刻上“耕讀第”,而“積善家”“平安宅”“祥瑞居”等等,估計是模仿“耕讀第”而來的吧。

我生活的祖宅,地處天水城南七公里黃瓜溪畔、秀錦山麓的多嘉莊村,始建于道光年間,先祖乃一武舉,東拼西殺掙得幾兩銀子,便修了多嘉莊這座新院,并置土地九十余畝,當年盛況如何,不得而知。只記得村子川里原有一條南北大道稱作馬套,說是先祖跑馬習武的專道,北頭五里開外南河入籍河口有村莊叫馬家下頭,應該與馬套有聯系吧。老宅東南角原有類似魁星樓的木樓,兒時印象樓上確有過木頭架子,插滿長短兵器。

由遺存文牘得知曾祖父讀書中秀才后便在村里上書房坐館授業;祖父曾任天水城亦渭學堂校長;父親曾先后任國立五中、天師校長、解放初的天水市副市長;我干公事時創辦天水藝校并兼任校長,退休建老年大學,被聘任副校長,彈指已二十載矣;兒女三人,有一雙從事教育,大兒子任天水師院某二級學院院長;侄女李玫博士后,中國藝術研究院研究員,博士生導師。先祖幾輩晨耕暮讀,春種秋收,農忙下地,農暇教書;父親56歲退職返里,又在人民公社的土地上耕耘了二十載,直至生命結束,躺進自已和先輩汗水澆灌過的家鄉土地的懷抱中。而我這一生除求學年代在外,十八歲回鄉與父母相濡以沫,專事稼穡,以后娶妻生子,進城工作,朝入市井、暮歸阡陌,已至杖期,仍無怨無悔、樂此不疲地從事著晨耕暮讀的祖傳生存方式,雖然大門上沒有宣示耕讀第,卻應該是貨真價實的耕讀人家。

記得二十年前我剛修葺了面臨傾復的大門,臨村一老教師來訪,他對我家大門居然沒有“耕讀第”很是不滿,他那審視我這不肖后人的表情深植我記憶,首先使我確認了自已應該絕對地屬于耕讀一族,進而使我思考,由耕讀現象的朔源、耕讀生涯的苦樂到耕讀方式的盛衰,終至于將零星的碎片整理至可以述諸文字。

從上古時代起,人們逐漸認識到土地的價值一一可播收禾黍籽實而裹腹充肌,至農耕成為社會之本,無農不穩局面形成大概應該在六七千年前吧。而有文字記載的中國歷史已經就是農耕文明時代了。那時候的官宦士人幾乎應該都有父母兄姊在田野上躬耕吧。農村有地有家,自己出仕于朝堂,進可以攻,退可以守,進退自如。

我雖然讀書太少,史記上司馬遷寫伍子胥初到吳國,先被冷落,曾經“退而耕于野”,這兩千七百年前的人物,該是我知道的最早的“耕讀族”吧。接著我也能列出一單子人物來:西漢寫《過秦論》的賈誼、東漢修《后漢書》的范曄、三國臥在睡榻上讓人請出山的諸葛亮、南北朝的流亡詩人庾信、《歸去來兮》辭的作者陶淵明;唐代的杜甫、韓愈、白居易、陳子昂、柳宗元、元稹;北宋的范仲淹、司馬光、王安石、沈括、蘇軾;南宋的陸游、辛棄疾;明代寫《聊齋》的蒲松齡,因“罷官”而出名的海瑞;清代畫竹子的鄭板橋、龔自珍。這些人都曾宦海沉浮,時而八抬大轎,時而赤腳荷鋤。天子發怒則俯身面土,不定那天皇上記得你了,便又屁顛屁顛地去忠君事國。

比如范仲淹、蘇軾等人,一輩子幾乎都在被貶的路上,貶了就回家種地,蘇軾在黃州時即在東郊置田耕種,掙得了東坡居士的雅號。

可憐蒲松齡,十九歲考取秀才后,一而再,再而三的科考不中,歷五十二年,一直耕耘在田野,直至七十一歲才中了個貢生。好在他并不癡,沒有誤了奇絕才華,留下了叫少年人晚上睡不著覺的神話《聊齋》。

當然也有看透了官場污濁,不愿與世沉浮,不為五斗米折腰,種豆南山下,戴月荷鋤歸的陶淵明,乃我輩一世從人格到行為上追慕的榜樣。

南宋著名詞人、抗金名將辛棄疾到南宋朝庭報到后,終因抗敵思想與茍安政權相悖而兩次被劾,從四十二歲到六十余歲歷二十余年都在江西上饒農村種地。

南北朝文士庾信,乃格律詩鼻祖。由于他在天水有過詩作,到訪過麥積山,我年輕時寫以麥積山為背景的劇本,曾以他作為男主人公的原型,所以讀他的詩文多一些。他由南朝出使西魏,結果因文才昭彰而被羈留北朝,雖倍受恩寵,卻難掩去國離鄉之痛。我讀過一些六朝辭賦,最愛的是庾信的《小園賦》,其中“余有數畝敝廬,寂寞人外,聊以擬伏惜,聊以避風霜。雖復晏嬰近市,不求朝夕之利;潘岳面城,且適閑居之樂。…爾乃窟室徘徊,聊同鑿坯。桐間露落,柳下風來。琴號珠柱,書名玉杯,有棠梨而無館,足酸棗而非臺。猶得攲側八九丈,縱橫數十步,榆柳三兩行,梨桃百余樹。…蟬有翳兮不驚,雉無羅兮何懼,…長柄寒匏,可以療饑,可以棲遲。…坐帳無鶴,支床有龜。鳥多閑暇,花隨四時。…一寸二寸之魚,三竿兩竿之竹。云氣蔭于叢蓍,金精養于秋菊。落葉半床,狂花滿屋。名為野人之家,是謂愚公之谷。…草無忘憂之意,花無長樂之心。鳥何事而逐酒?魚何情而聽琴?…”

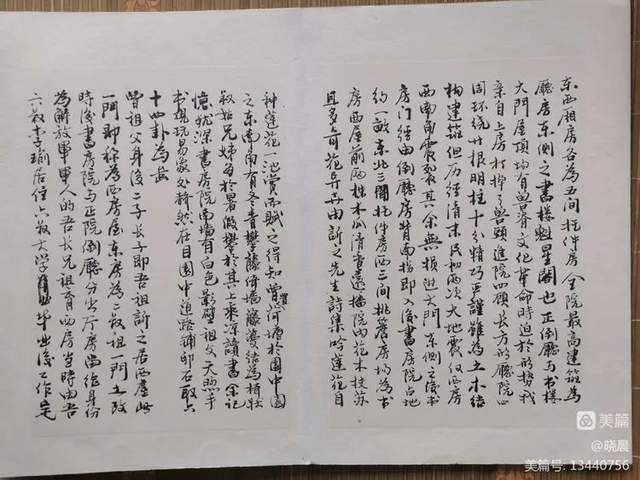

噎嘻!這幽遠之物景,這閑適之心性,正是我這既野又愚之人追求的人生。本世紀初,我重建了祖宅西屋,曾寫了《重修祖居記》,敘述我的情懷。

2015年為紀念祖父而被我命名為“天煦草堂”的北屋竣工后,我索性將《小園賦》摘抄于客廳墻壁,每日出入揣摩,自覺清氣出于胸臆,襟懷得以滌凈,心清目明,寧靜生焉。

我敢斷定,整個農耕時代,百分之八十的仕人會在鄉村有家,而這些人掙得奉祿又會購田置業,擴大根據地,一旦政治斗爭中失利,總會找個理由告病、告老還鄉,退而耕于野。即便是失寵貶黜者,回到鄉野,仍然門庭軒昂,氣度不減,赤腳扛鋤走在地埂上,村民們見了,仍然會恭敬有加。于是,種地一讀書一作官一種地,如是循環,便成了封建農耕社會的最佳生存模式,庶民百姓,以能為此奮斗為榮。耕讀模式即為社會風氣之主流。

進入近代,由于中國仍然是農耕社會,雖然生存方式已豐富不少,如從事實業、商業者發達巨富不少,但耕一讀一仕模式仍然是主流,讀書作官者仍然被視為上上,興辦實業,從事商業者地位則仍然低下,他們掙了錢,首選仍然是供兒女讀書,進入世俗公認的最佳循環圈。

現代社會逐漸進入工業化時代,從事工業生產、服務業,商業的人口比例增大,但把農村的故鄉當做大后方,仍然是絕大多數人的認識。用汗滴禾下土來供養讀書郎,仍然被公認為人間正道。十九、二十世紀以來,天水東西南北四鄉耕讀傳家蔚然成風,尤以北鄉為甚,三新陽一帶本來人口密度較高,學而優則仕是最佳出路,三家大門,耕讀第者居二。其結果是二十世紀五十年代時的天水地市兩級干部,三新陽籍人士比比皆是,中小學教師更是向北看齊,連天水的方言都被改良,如天水方言里的“說”原為she,學生跟上老師變成了suo,回家大人嘆曰“敖呆娃成了喋聲子了。”

作者簡介:李祖武,1944年生人。集詞、曲、唱于一身的音樂家。曾任天水市歌舞團團長、天水藝校校長、天水市音樂家協會主席、天水市合唱協會理亊長,現任天水老年大學副校長,紅霞藝術團團長。李祖武九歲作曲,十一歲指揮蘭州市少年合唱團,十六歲寫歌劇,十八歲下鄉務農,致力組織農民劇團,活躍城鄉;28歲始任教中學,1980年代表甘肅參加全國民族民間唱法獨唱會演,把自己用天水民歌改編的歌曲《高山頂上修條河》、《天水四季歌》唱響在人民大會堂。翌年,代表甘肅參加第一屆西北音樂周長安音樂會,上世紀八、九十年代一直活躍在甘肅歌壇,這一階段的聲樂教學發現和啟蒙了呂繼宏、黃金鐘等人。市歌舞團任職期間創辦了天水藝校。退休后受聘天水老年大學。十七年如一日,與其他老同志一起悉心老年教育,把天水老年大學辦成了全國先進老年大學、全國老年大學校園文化先進集體,甘肅省唯一的全國示范校。此間,李祖武的音樂創作也進入了高峰期,完成了以《女人歌》、《飛將頌》、《讀樹》、《伏羲畫卦》、《中華之根》等為代表的謳歌天水的大型合唱作品多部,并把這些作品唱到全國及世界各地。進入新時期以來,創作勢頭更趨迅猛,錄制了《天水的月亮》、《這雙手》、《自豪》、《苦苣菜》、《玉蘭花開》、《罐罐茶》等詞、曲、唱一體的聲樂作品,已在網絡廣為流傳。李祖武先生不知老之將至,全身心地投身天水音樂文化事業的精神令人敬佩。

已有0人發表了評論