最后的耕讀族(下)

文|李祖武

(西崦暮色)

時代發(fā)展到上世紀后半葉,由于土地已不再私有,這時的耕讀族大抵有這樣幾種類型:1、家族里有人在外干公事,生活在城市,老家里有父兄等人從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動,城鄉(xiāng)親屬經(jīng)濟上相對獨立;2、父母兄姊或弟妹在農(nóng)村勞動,以勞動所得供其讀書,學成后跳出農(nóng)門,以工資收入反哺農(nóng)村家庭,改善家族生存狀況,經(jīng)濟上有緊密關系;3、妻在家務農(nóng),夫在干公事,或反之。生活在農(nóng)村,工作在城市,公干之余參與農(nóng)業(yè)勞動。混合經(jīng)濟形式。前一二種在耕讀族中居多,特別是第一種。第二種大體最后會發(fā)展衍變?yōu)榈谝环N。而第三種受天時、地利、人和三者中地利的制約,你工作地得與棲居鄉(xiāng)村距離夠近,所以是耕讀族中的少數(shù)。而這第三種由于沾城郊鄉(xiāng)村之光,所以其生產(chǎn)關系之結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定持久,不太被時代變遷所左右。

我應該屬于第三種耕讀族吧,從祖父到父親再到我,一直延續(xù)著在多嘉莊“耕”,在天水城“讀”的生存狀態(tài)。

(李天煦(訢之)1886—1929)

(李瓖(贊亭)1902一1978)

自六二年夏,響應號召由蘭州一中高二年級肄業(yè)回鄉(xiāng)勞動,住進老宅已歷六十載,眼看著藉河壩變成了天水湖,灰瓦白墻的天水五城和高聳的東西關城門樓子變成了日益增高增多的鋼筋水泥森。兒時逃學聽過說書的大城城墻下的官泉叫浙江人建成了蘭天商城;東教場成步校,再成岷山,再成萬達;暖和灣的航空修械廠成商干校,再成豐收廠,再成紅山廠,又成保億地產(chǎn);伏羲廟門的東西牌坊因為擋了無軌電車的道而被拆除,電車倒糟了,為發(fā)展旅游業(yè),牌坊又重建了,只可惜木頭柱子成了水泥柱子,修起了仿古設計的伏羲城門樓,建起了燈紅酒綠,煙雨樓閣的西關古城…。如同放電影般一幕幕、一場場,重要節(jié)點歷歷在目,每天兩來回四趟,一年一千四百趟,五十年七萬趟,先是騎自行車,后改騎摩托,再后來開汽車也十五年了,趟趟穿城而過,硬是把形容歲月蒼桑的“物是人非”讓我改寫成了“人是物非”。要說我曾經(jīng)是小午炮手現(xiàn)在的孩子會很詫異,小學二年級時天天中午幫市政府門房白爸提馬蹄表,用奶粉罐粗的小鐵炮在大城門樓上放午炮,給全城人報時,我驕傲吧!

(五十年代大城城樓,中午在它上面點午炮)

十八歲,過早地結(jié)束求學生涯,來不及對尚未入世便“退”而耕于野做更多的思考,便開始了識節(jié)氣、辨禾黍的最底層勞作。

首先我對莊稼是敬畏的,親近的。源自我已領略過了饑餓的滋味。五七年到六一年是中國人特別是西北人難忘的年代,我的初中生活基本上是在饑餓中渡過的。那時候一個人在大街上邊走邊啃饅頭,所有的路人都會投過來綠瑩瑩的眼光,突然被人搶走的事也時有發(fā)生。我經(jīng)常周五就吃光了七天的飯票,星期六中午與走讀生一同出校門,去新華書店看書“充饑”, 下午放學去十里店省黨校吃二姐夫的糧,黨校有農(nóng)場,相對好些,但我唯一吃過的摻合著榆樹葉的一鍋子面就是黨校的。

有一天我們學校幫安寧區(qū)菜農(nóng)摘辣椒,勞動后我便去了黨校,姐夫不在,辦公室門開著,寫字臺大抽屜里一個烤得黃黃的蒸饃,我掐了一丁點放進口里,“欻”的一聲,酥酥的更勾起餓意,但是咽著口水不敢吃,轉(zhuǎn)身從壁櫥中找到幾個生包谷,我揣了三個在褲口袋,給姐夫留了字條便走人了。從十里店到西站去乘車,走兩步,從褲口袋挼幾粒包谷粒扔進嘴里,等到西站,硬是把一根生包谷吃光了。剩下兩根回校后讓同學帶回家燒熟了第二天我倆一人一根。

去狗娃山幫農(nóng)民挖洋芋,農(nóng)民在地埂上用煤磚燒了洋芋慰勞我們,中午歇工一陣哄搶,熱氣騰騰的大洋芋我整吃了三個,回學校大鬧腸胃躺了三天。自此,我一輩子看到熱洋芋就胃疼。回校路上,我們每人都把褲角扎起來,褲子成了裝洋芋的口袋,然后跨在脖子上,給學校往回捎洋芋,有許多同學邊走邊啃生洋芋。

去永登為學校收蓮花白菜,睡在裝了一半菜的火車皮里,半夜起來截了些菜根煮著吃,吃得津津有味。有位戴黑框眼鏡很文雅的同學把牛皮紙的早餐劵剝成兩張用,被發(fā)現(xiàn)后因不堪羞辱而退學。

我們蘭州一中的音樂老師張福珍與師大的卜錫文老師新婚的婚房,因房間有鋼琴,張老師把鑰匙給我去練聲。我卻滿屋子翻騰著找吃的,找到半截咸菜吞了才坐在了鋼琴前。

就這樣,我還是一度浮腫。挨餓的故事太多充斥在記憶中,因離題而就此打住。

(家鄉(xiāng)的山洼)

家鄉(xiāng)的山洼就是自家的田園,那座山上有野杏,那片林中有蒿瓜,那道坡上有莓子,磨房的埝渠里那兒能捉到小魚,都有記憶,洋槐花,面槐芽,榆錢兒,茍樹桃都能充饑,起碼是不會把人餓腫的。我和父親倆人的工分分得糧基本夠吃九個月,倆位姐姐金陵和小陵輪流給家里寄錢,每月能有十五元的收入,可以每星期給爸爸買幾個蒸饃早上吃開水泡饃。說來傳奇,父親前半生相對養(yǎng)尊處優(yōu),患有嚴重胃病,差點因病把命丟在敦煌,而經(jīng)過五八、九年的挨餓,胃病卻不治自愈。

父親因我回來而精神起來,親自跑北關磚瓦廠買來新瓦,把年久失修的老屋翻瓦了一遍。我吃了自己種的糧,喝上自己挑的水,很快變得強壯起來,六二年的“軟菜”到六五年已成長為“少年”,等實行包產(chǎn)到戶時,也基本出脫成了莊稼“把式”,能種自家的地了。

(1971年,職業(yè)農(nóng)民)

以鄰村賈家寺瓜庵里清華畢業(yè)生右派的下場為鑒,經(jīng)歷了文化大革命的折騰,我因自己的政治地位而把自己定位為終身的農(nóng)民。特別是六九年有了愛情的結(jié)晶后,我更是下定了與父母妻兒終老于林泉,生耕與斯、歸葬于斯的決心。冬天給父母把炕放得熱熱的,給妻子把面柜裝得滿滿的,灶火門前永遠不缺干柴,水缸里永遠挑滿著水,做個好兒子、好丈夫、好父親、好農(nóng)民。

七一年各級城市開始籌備記念毛澤東延安文藝座談會上的講話發(fā)表三十周年,我被以民兵名義抽調(diào)參與,先是在軍分區(qū)宣傳隊拉小提琴,接著在天水縣武裝部創(chuàng)作歌劇,又轉(zhuǎn)到天水小市參與市業(yè)余劇團。當市革委會政治部主任余澤民見到我后,我的命運便改變了。

余主任解放前上天師時,因在家鄉(xiāng)打死了糟蹋婦女的國民黨傷兵被通緝,天師校長我父親救了他,他在我家后書房避了幾天躲過了風頭。為此他一定要為我作點什么,終于轉(zhuǎn)出了我的戶口,并把我安排在六中任代理教師。

從比我便脫下了麻布衫,換上了中山裝。開始了“踏霜逐日入城垣為公干,披星戴月歸阡陌自參禪”的耕讀生活。

(師生騎車走麥積)

上世紀末的二、三十年,這種半工半農(nóng)的生存方式顯然占有很多優(yōu)勢。我們村的土地如果不胡折騰,少數(shù)強勞力家庭分的糧食基本夠吃,大多數(shù)人家四五月間入夏便會斷糧。我們村工分值起初三毛多錢,社教運動解放了一定生產(chǎn)力,最好的年景曾達到過六毛多錢,年底分紅一家拿一二百塊,勞力多的能分四五百塊錢。年底分紅時村里老小個個笑呵呵地,有了這幾個錢,過年割肉打豆腐、孩子們換新衣、念書娃的學費就都有了著落。我一出去工作,每月有了40元的工資,還有31斤供應糧,景況就大不一樣了,孩子們穿著光鮮了,東曦上中學時中午拿著蒸饃,東曉上中學時加了炒雞蛋,東暉的中午已經(jīng)有一碗牛肉面了。我每天騎自行車上班,周末或在自留地里勞作,或上山割柴掃衣子,看著炕上的父母,地下的兒女,廚間的妻子,渾身似有使不完的勁。

包產(chǎn)到戶后,勞動量大大增加,我家七八畝地主要由妻子和外甥李瑛作務,好在這時我工作已調(diào)至文工團,時間的支配上比學校要活泛些,春播夏鋤秋收打碾入倉,重要環(huán)節(jié)都少不了我。我晚上在秦州劇院的舞臺上演《人生》中的高加林,白天在地里揮鋤演生活中的李祖武。有一天白天割麥子多干了一陣,晚上演出音樂會下平臺時差點斡倒。全團住得最遠的是我,但文工團早點名第一個到的也從來是我。

(人生 高加林)

那時下鄉(xiāng)演出坐在車上看路旁掠過的鄉(xiāng)村景色,看大太陽下?lián)]著鐮刀收割的鄉(xiāng)民,大家都在車里放情唱著動人的歌,我卻唱不出來,我看到太陽下一閃一閃的亮點,那是什么?是汗珠啊!旁人都在客觀地觀景,我卻把自已當做景中人。這時我寫了《麥客的歌》和《隴上客》。

失之東隅,收之桑榆。在城里上班,我自稱鄉(xiāng)里人,在村里勞作,土地卻沒把你視為城里人。辛勞與汗水換來豐衣足食的同時,還養(yǎng)成了相對高潔的心性,從不與人做物質(zhì)的攀比,什么房、車、地位、待遇,金錢都不去為之糾結(jié),順其自然是最好的結(jié)果。年復一年的春種秋收教會我出一分力,得一分果,播一粒谷,收半升糧。以出世之態(tài)讀職場,用入世之心耕田畝。

(1976年,我還在六中工作)

我教自家孩兒,當今社會被三樣東西左右:權(quán)、錢、能。普通人沒權(quán)沒錢,也無門獲得,只有能力是可以經(jīng)過努力學習獲得的。社會像一座寶塔,你在那個塔層上,全看你付出的辛勞與心血。世間百態(tài),利用前輩的權(quán)、錢、關系登上不屬于他的層基的大有人。德不配位,終難為繼,殞墜落馬是遲早的事。

對祖、父親的敬畏之心,對耕讀傳家的信念堅守是我終生進步的動力,快八十了,我仍然覺得自已遠遠趕不上他們,德、才、能無一超越。便誠惶誠恐地終日讀、寫、練、作。旁人是來日有限,及時行樂,我是前路無多,得爭分奪秒,當有一天面對祖先時,不至于太過慚愧。

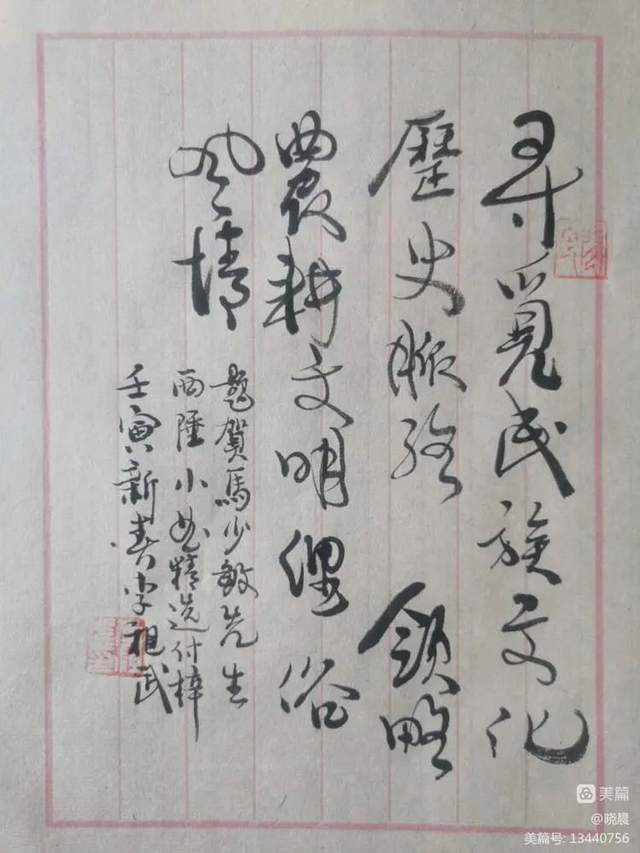

(習書)

(作業(yè))

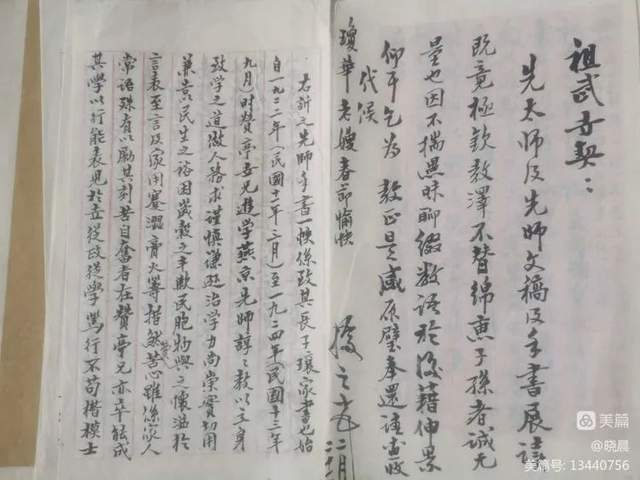

上世紀八十年代初,天水名儒朱據(jù)之老先生來訪家母,借讀了祖父手扎《赤峪山人遺墨》留跋于后,其中有這樣一段話:“抑素有甚感于懷而無以自解于衷者,竊常疑東南諸邑,其故家世族學術相承,勲業(yè)累代,子弟雋義,名材輩出,比比皆是,何吾西北顯學名家僅及一二代而后無繼者何也?豈其東南膏腴,民庶物阜,有以助成之耶;而吾邦之澤不及五世者,又豈天賦苦寒,給贍不足耶。然孟子所謂天將降大任于斯人也,必先苦其心志……使之動心忍性,曾益其所不能之義,謂何豈其所以玉成者適以相害哉?而又河岳根源文明孳孕,晉漢以往人材迭出,抑又何也?無它,迨及后世,民風窳惰,長之對下,徒事在養(yǎng)而疏于教之由也。蓋童稚蒙昧,惟傅保是依器識未型,惟先德是儀。二者既闕,則后生何遵仰焉?昏愚少識,又何能望其纘緒前修,濟美祖德乎?是則今日所謂家庭教育固有不容忽視者也。

(朱據(jù)之先生的題跋)

訢之師稟承先太師榮伯公之教,敦品勵學,根柢程朱,汲汲以改革世務為亟,終身矢志教育,兩公清德卓行,州縣志乘咸有述。贊亭亦世其家學,表見于世,不負先志,洵可稱也。今贊亭子女又各奮志前程,勉進所業(yè),有以貢獻于社會。李氏奕奕之盛,殆非謂家教承澤者歟?予曩之所疑,今觀于李氏可不渙然冰釋矣!”

記得孩子們小時,逢農(nóng)忙季節(jié),妻子會嫌孩子們做功課多了,給大人幫忙少了,說“涅都忙地里的活哩,就敖務人著哩!”我接上她的話茬說“你說對了,就是務人哩,涅務不好地人笑話哩,敖務不好人,就把人丟大了。”妻子慢慢理解了我,天不明起來給孩子們燒湯,然后提著長雨靴送孩子們過河上學,日復一日,年復一年,三個娃相繼進入大學,硬是把“ 東曦媽提泥鞋” 提成了村里人勵志的典故,要知道上世紀八十年代末高考錄取率不到百分三十,我們村恢復高考后,此前是沒有錄取先例的。

為了和孩子們一起讀書,我報了自學考試,和他們一起寫筆記、背卡片,一起費燈熬油,孩子們拿到大學錄取通知書時,我也拿到了大學文憑。

從小教孩子們一人學一樣樂器:東曦二胡、東曉小提琴、東暉笛子,等他們能奏出調(diào)調(diào)時,我便拉著手風琴在夏日的傍晚和他們在廳房廊上開音樂會。勾起老屋對孩子們叔祖姑伯們四十年前合奏場景的回憶。時光荏苒,歲月不再,但總會有些相似的重復,源于精神的一以貫之。

(快樂的童年)

那時候經(jīng)濟是很拮據(jù)的,工資可能就是五、六十塊吧,上蘭州、北京會演,兩次都是借同事的皮鞋穿,回來還赤腳吆牲口耕田;送東曦上大學,要不借100元就走不起,昂首挺胸把孩子送進大學,回來還彎腰俯身鋤地。因耕而踏實,由讀而活泛;因耕而體康,由讀而腦健;因耕而識進退,由讀而明事理;耕者根也,讀者干也,根愈深則干愈壯,葉愈茂,果愈繁。耕讀文化實則是農(nóng)耕時代的思想精華。是陰陽太極現(xiàn)象在傳承了五千年的中華民族繁衍生息過程中最廣范圍的體現(xiàn)。是讀與耕這一對對立而統(tǒng)一的生存方式造就維系了五千年綿延不斷的中華根脈,不斷豐富著中華文化的內(nèi)涵。隨著科技的高速發(fā)展,西方世界用二百來年的時間由工業(yè)文明進入商業(yè)文明、信息文明時代。中國在改革開放后的近五十年時間里埋頭追趕,迅速掘起。這種掘起的速度別說西方人不適應,中國人自己更不適應。生存方式的改變沖擊著傳統(tǒng)思維方式、道德構(gòu)架,波及生活的方方面面,以農(nóng)耕活動左右社會秩序(即收成決定天下)的局面已早被動搖。產(chǎn)糧區(qū)科技化、機械化程度迅速提高及產(chǎn)量的必然增加節(jié)省出的大量勞力,與山區(qū)土地撂荒后百分之八十的勞動力一起湧向城市,我們進入了“打工”時代…。 受傳統(tǒng)農(nóng)耕思想左右的文化人懷戀、追尋、哀嘆留守村、荒村、鬼村現(xiàn)象,留戀的是那種淳樸的美,卻忽略了那種時代的落后。

(故土)

我把自己定位為耕讀第的守望者,我用自己畢生的切身體驗來宣揚耕讀文化,因為它并非僵尸文化,無論文明如何發(fā)展,人總還是人,總歸是父母生養(yǎng),為人父母而已。短短八九十年,從認識人到學做人到成人;從學知識到運用知識發(fā)現(xiàn)知識;從生到活到死。總應該是不斷去發(fā)現(xiàn)人性的美,培養(yǎng)人性的美,宏揚人性的美,享受人性的美一一無論時代進入何種文明,農(nóng)耕文明標榜的人性真善美所造就的中國人的人格特質(zhì)是絕對不能丟的。

在當今虛妄姿狂的世界,人性中惡的成份:殘暴、殺戮、自私、貪婪、縱欲、欺詐等甚囂塵上,守住耕讀本心更顯其意義非凡。

(黃 昏)

(皓 月)

我已耄耋,既已守廬在人寰,何如時還讀我書。欲抓緊光陰,學而時習之,努力完成功課,以面對先人時,能給他們交出合格的作業(yè)。

耕讀精神,中華文化之母。

(完成于2022年酷暑避疫中)

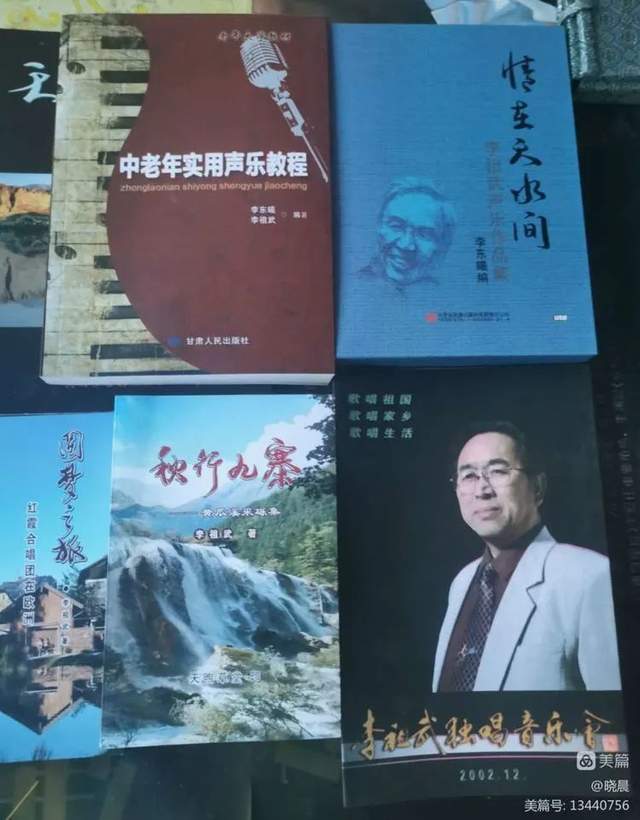

作者簡介:李祖武,1944年生人。集詞、曲、唱于一身的音樂家。曾任天水市歌舞團團長、天水藝校校長、天水市音樂家協(xié)會主席、天水市合唱協(xié)會理亊長,現(xiàn)任天水老年大學副校長,紅霞藝術團團長。李祖武9歲作曲,十一歲指揮蘭州市少年合唱團,十六歲寫歌劇,十八歲下鄉(xiāng)務農(nóng),致力組織農(nóng)民劇團,活躍城鄉(xiāng);28歲始任教中學,1980年代表甘肅參加全國民族民間唱法獨唱會演,把自己用天水民歌改編的歌曲《高山頂上修條河》,《天水四季歌》唱響在人民大會堂。翌年,代表甘肅參加第一屆西北音樂周長安音樂會,上世紀八、九十年代一直活躍在甘肅歌壇,這一階段的聲樂教學發(fā)現(xiàn)和啟蒙了呂繼宏、黃金鐘等人。市歌舞團任職期間創(chuàng)辦了天水藝校。退休后受聘天水老年大學,十七年如一日,與其他老同志一起悉心老年教育,把天水老年大學辦成了全國先進老年大學、全國老年大學校園文化先進集體,甘肅省唯一的全國示范校。此間,李祖武的音樂創(chuàng)作也進入了高峰期,完成了以《女人歌》、《飛將頌》、《讀樹》、《伏羲畫卦》、《中華之根》等為代表的謳歌天水的大型合唱作品多部,并把這些作品唱到全國及世界各地。進入新時期以來,創(chuàng)作勢頭更趨迅猛,錄制了《天水的月亮》、《這雙手》、《自豪》、《苦苣菜》、《玉蘭花開》、《罐罐茶》等詞、曲、唱一體的聲樂作品,已在網(wǎng)絡廣為流傳。李祖武先生不知老之將至,全身心地投身天水音樂文化事業(yè)的精神令人敬佩。

已有0人發(fā)表了評論