在甘肅省天水市南郭寺,記者見到一株樹齡超2000年的古柏。古樹盤根如爪、虬曲蒼勁,經歲月洗練,仍常年蒼翠。千年古柏何以“青春永駐”?記者在當地古樹名木保護工作中找到了答案。

甘肅省天水市南郭寺內的千年古柏。(新華社記者文靜 攝)

天水地處秦嶺西段、渭水中游,擁有2700多年的建城史,氣候溫暖濕潤。最新普查數據顯示,這里生長著2900多株古樹名木,以國槐、柏樹、柳樹為主,其中有100多株超千年樹齡。

“古樹就像是一座城市的活化石,記載著城市變遷,也承載著人們的鄉愁。”天水市歷史文化名城保護中心主任付建紅說。

然而,隨著城市建設的推進和長期缺乏有效保護,很多古樹患上了“老年病”:不少因長期遭受病蟲害、自然災害和環境污染的侵蝕而“茍延殘喘”,更有被惡意刻畫、攀爬等導致“傷痕累累”。

2019年,天水市出臺了地方性實體法規《天水市古樹名木保護條例》,啟動了古樹名木資源普查和建檔立卡工作,并建立信息數據庫,將古樹名木的種類、數量、分布、生長現狀等信息一一納入數字化管理。

付建紅說,按照“一樹一策”的保護原則,當地組織專家會診、對癥下藥,通過樹洞修補、土壤改良、促根復壯、葉面施肥等措施搶救古樹名木。

保護工作小組對樹干傾斜的古樹進行加固支撐。(新華社記者文靜 攝)

2021年,保護工作小組在居民生活小區內發現了一株樹齡300多年的皂角樹。由于周圍道路全數硬化,樹木缺少生存空間,奄奄一息。為了這株皂角樹存活下去,需要把剛硬化好的院子地面挖開,用草坪磚代替了硬化水泥,讓古樹得以呼吸,并在古樹周邊設置圍欄。

但是居民們卻不理解,付建紅和同事們只得挨家挨戶做工作,反復和居民溝通協調,漸漸取得了居民的支持。夏夜傍晚,總有老人在樹下消暑納涼,孩童圍著古樹追逐嬉鬧。

在天水市林業和草原局副局長吳天安看來,常態化保護工作不僅讓古樹名木“老有所依”,更重要的是幫助人們樹立起綠色生態觀念。“保護古樹名木的意識已深入人心。我們一方面加大宣傳力度,讓更多人積極主動參與到保護工作中,另一方面挖掘古樹名木背后的文化內涵,守住這份綠色鄉愁。”

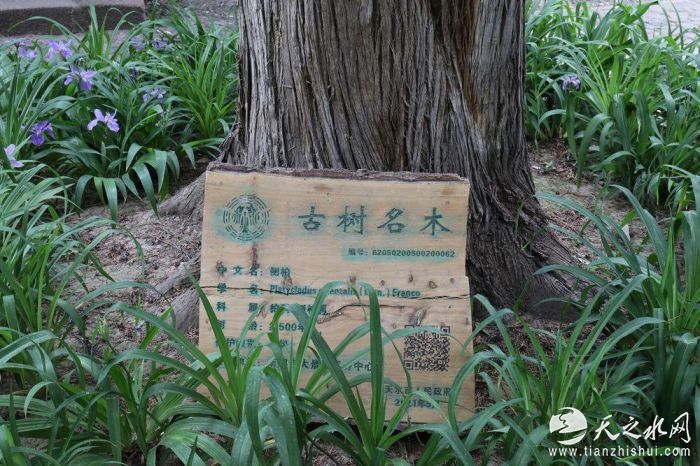

古樹名木的二維碼標識牌。(新華社記者文靜 攝)

截至目前,天水市已經籌資400多萬元,對全市200多株亟待保護的古樹名木實施了搶救性復壯,還制作了二維碼標識“身份證”,針對重點區域的古樹和名木安裝生物質能分析探頭,實施動態監測,實現對“綠色古董”的數字化智慧保護和個性化“養老”。(記者文靜、王紫軒、趙偉宏)

已有0人發表了評論