——中交三公局三公司志愿者抗“疫”札記

(記者 常魁星 通訊員 樊振海)疫情就是命令,防控就是責任。十月,新冠疫情突襲湖北省武漢市硚口區,疫情防控形勢嚴峻,中交三公局三公司做好自身防控,抽調精兵強將組成志愿者隊伍馳援地方打好疫情防控攻堅戰,用實際行動踐行了央企的責任與擔當。

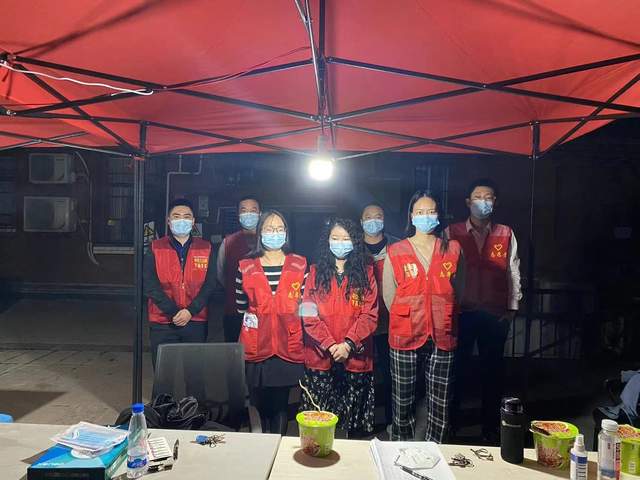

這群可愛的志愿者,平均年齡30歲,有黨員干部,有青年職工,還有撐起戰疫“半邊天”的巾幗女杰。志愿者們凌晨五點就從家里出發,到達指定崗位,全身心投入抗疫工作。從最具風險的核酸采集,到最煎熬的夜間值班,他們并肩作戰,沖在抗疫最前沿,用實際行動書寫著聯手對抗疫情、保護人民生命的感人故事。

最“給力”的志愿小分隊:15名隊員,24小時制值守,負責511戶居民檢測

10月24日,硚口區漢正街常態化核酸篩查中檢出陽性病例,事發突然、涉及面廣。中交三公局三公司接到上級指令,緊急抽調15名隊員組成志愿小分隊,奔赴抗疫第一線。此次疫區為老舊小區,人口復雜,設備簡陋,居民素質參差不齊,人流動性很大,防疫任務艱巨,難度較大。小分隊與漢正街副指揮長協商后,立刻制定“654”方案,將15人分成3個點位支援第一戰區,分別是6人負責286戶、5人188戶、4人37戶,負責511戶居民的生活物資保障、日常核酸檢測以及進出卡扣點24小時登記值守。“沒有防疫帳篷,沒有用電線路,沒有保障物質,防疫布控從起步開始,需要進行24小時不間斷值守,”小分隊隊長王雅琴說。他們穿著厚重的防護服挨家挨戶進行核酸采集,五百多戶居民核酸全部采集完成已是中午飯點了,他們顧不上吃飯,即開始配送居民的生活物資,他們一直忙碌到第二天黎明,與第二分隊交接換班。王雅琴說:“這種老舊小區都是隔斷房,一家住七八人,有的甚至十人,居民家里不能做飯,只能給他們送外賣,一趟又一趟來回跑,晚上公司黨委副書記胡遠信帶隊來慰問志愿者,大家原本疲憊的身心得到了最大的安慰。雖然條件艱苦,但作為一名黨員,疫情就是命令,責任就是擔當,我必須堅持、堅守、堅定,勝利一定屬于我們!”在黨組織的號召領導下,志愿者們奮勇當先,毅然決然“逆行”而上,在最短時間內頂住壓力,攻堅克難,用實際行動筑牢抗疫“鋼鐵長城”。

志愿者隊長張波:“責任擔當中交人,不忘初心戰疫情。”

從10月20日至今,志愿隊隊長張波一直堅守在疫情防控一線,串聯著整個志愿隊伍與區政府、社區之間的協調與配合,他奔波于核酸采集、卡扣執勤、進出車輛核查登記、捐贈物資配送之間,為大家排憂解難,及時提供后勤服務保障,只為疫情能夠早日結束。在談到志愿服務感受時,他說:“參加志愿服務的我,總會有一種奉獻的喜悅和振奮。這是中交人、央企職工應該做的,我會在以后有志愿者活動的時候,都出現我的身影......”

漢中街道志愿者組長萬平:“我是黨員,我先上!”

“收到,我是黨員,明天我到抗擊疫情的一線去”,這是黨員萬平在請戰時的鏗鏘誓言。10月22日,天剛蒙蒙亮,萬平就早早來到公司大門前,整裝待發,前往“疫”線。由于負責志愿的地點是老舊小區,住的都是老年人,很多住戶需要去公廁,這對疫情防控管理大大增加了難度。萬平用流利的武漢話對老人們耐心勸導、溝通,安排志愿小組成員一對一進行幫扶,將現場防控秩序維護的井然有序。“我們小組成員一共14個,有電話調度員、生活物資配送員、卡點值守員、疫情防控宣傳員、協調機動員等,大家分工明確,各司其職。志愿者,雖然累了點,但心里是甜的,奔波的是你的身影,安詳的是城市的聲音,付出是值得的,用志愿服務點亮溫情的漢城。”萬平欣慰地說。

流調員虞時鋒:“不怕委屈,最怕群眾隱瞞信息。”

“您好,我是負責社區疫情防控流調調查的”“您最近有去過xxx”“近期可有不適嗎?是否有發燒咳嗽等異常情況”……虞時鋒一遍一遍地撥打著名單上的電話。這些名單需要在最短時間內核實相關信息,收集的信息能起到有效遏制疫情的關鍵作用。由于很多人看到來電是陌生號碼就不接或者以為是詐騙電話,為流調工作增加了很大難度。“有的流調對象出于自己的隱私考慮,會對部分內容進行隱瞞;而有的會忘掉某些細節,需要靠流調人員慢慢去解釋、去引導,幫他們回憶;碰到情緒低落的人,還要充當心理咨詢人員耐心疏導,一個調查下來半個多小時是常事。”虞時鋒介紹說。他因頻繁打電話,被誤認為電信詐騙,導致被舉報限制了手機電話功能。看似簡單的流調工作,需要流調員們付出很多艱辛。他們不怕自己受委屈,最怕群眾不理解甚至隱瞞信息。

“守夜人”把好“第一關”

志愿者中有一群人叫“守夜人”,他們堅守在硚口利北社區,整夜堅守,用“逆行”演繹責任和擔當,他們就是:丁榮、陳金保、李慧能、卜健剛、賀軍鵬、張航。他們每天晚上檢查出入小區人員是否有通行證以及核酸檢測綠碼、登記出入人員信息和出行情況,將小區業主的生活物資統一放到指定地點,親手交送到居民手中。“參加此次志愿者過程中,最重要的是深刻體會了奉獻、友愛、互助、進步的志愿精神。我將以志愿者的經歷鞭策自我,繼續弘揚志愿精神,為社會做出自我應盡的義務和貢獻。”張航堅定地說。“守夜人”任勞任怨,沖鋒在前,不顧夜間疲憊和蚊蟲叮咬,打起十二分的精神,堅決把好防疫“第一關”,嚴查過往的每一個行人和車輛,為社區居民守好夜間大門,切實發揮疫情防控站的“哨點”作用。

志愿者愛心綻放新時代花朵

志愿者在交換班時發現,一位大姐坐錯了車站,因為疫情封控打不到出租車,就用自己的小電瓶把她送到了封控以外的區域去乘車;志愿者阮班穩在卡點值守時,發現小區線路著火,立即組織滅火,消除了火災。志愿者助人為樂的精神,在特殊時期讓人感到欣慰、溫暖,值得贊美弘揚。

中交志愿者的抗疫故事還在繼續,他們手拉手傳遞著暖暖溫情,他們沖鋒“疫”線,用實際行動踐行著能吃苦、能戰斗、團結奉獻的精神,為戰“疫”貢獻力量,綻放出絢麗的新時代之花。