揭秘:殲-15“飛鯊”是怎樣飛上遼寧艦的?

“飛鯊”十年“鑄劍”海天

2022年11月23日,是我國自主研制的第一型艦載多用途戰斗機殲—15在遼寧艦首次成功起降十周年的日子。十年來,殲—15成為國產航母配備的一把利劍,助力中國海軍挺進深藍,守衛遼闊海天。

利劍是怎樣鑄成的?今天,讓我們探尋“鑄劍”背后的故事。

一

時間撥回2012年9月25日,中國第一艘航空母艦遼寧艦正式交接入列。

中國有了自己的航母,令人倍感振奮,但要形成戰斗力,還有很長的路要走。

航母必須有堅固的“盾牌”——那就是組織強大的護衛艦隊保護自己。同時,航母還要有鋒利的利劍——那就是艦載戰斗機。

正因如此,貫徹落實黨中央、國務院和中央軍委關于發展航空母艦的重大戰略決策,此前相關單位已經開始研制殲—15飛機,開啟了我國第一代艦載機的“鑄劍”征程。研制生產團隊將飛機取名為“飛鯊”,寓意“制霸海疆,強我國防”。

“飛鯊”剪影。 航空工業供圖

從無到有,從零到一,“鑄劍”的每一步都充滿艱辛。

世界上能造艦載戰斗機的國家本就沒幾個。研制之初,沒有研制規范和技術體系可遵循,也沒有設計基礎和使用經驗可供參考,諸多關鍵技術尚待突破,再加上時間緊、任務重,挑戰難度前所未有。尤其是艦載機起降這一世界性技術難題,被比作是“刀尖上的舞蹈”。

研制先進戰機沒有捷徑可走。為確保艦載戰斗機研制能夠趕上航空母艦工程的進度,航空工業全線參研人員自力更生、艱苦奮斗、夜以繼日,在一場場關鍵核心技術攻堅戰中闖關奪隘。

2012年11月,殲—15飛機研制現場總指揮、航空工業沈飛董事長、總經理羅陽在航母遼寧艦上。 航空工業供圖

他們攻克了機翼折疊系統制造裝配技術、攔阻鉤系統制造技術、加受油系統制造技術等一系列艦載機特有的關鍵技術,建成了國內最大的鈦合金加工制造中心、一流的復合材料制造中心等可與國際比肩的航空產品制造生產線,實現了從設計發圖到成功首飛僅用10個半月的研制速度,創造了艦載機“當年生產、當年鉛封、當年交付、當年形成戰斗力”的歷史紀錄!

更可貴的是,殲—15走在了三代機的前列,在氣動布局、機動性能方面優于發達國家同類型戰機,甚至個別技術應用在全世界都是獨創。

“飛鯊”在海面上飛行。 航空工業供圖

二

寶劍鋒從磨礪出。2009年8月31日,殲—15在這一天陸上首飛。上午10時46分,塔臺一聲令下,試飛員李國恩駕駛戰機昂首升空。在現場所有人的緊張注視下,轉眼間戰機低空盤旋一圈,然后拉起,從人們頭頂呼嘯而過,緊接著一個垂直躍升,直沖云霄。在空中飛行13分鐘后,戰機平穩降落在跑道上。戰機剎停后,放下攔阻鉤并進行機翼折疊,整個飛行過程各系統和發動機工作正常,戰機狀態良好,“飛鯊”首次“亮劍”圓滿成功。

2012年11月23日,中國艦載戰斗機又邁出跨越性一步。渤海灣海風呼嘯,軍旗迎風招展,人們紛紛把目光投向“遼寧艦”上的殲—15。隨著戰斗機輕觸甲板,尾鉤咬住攔索,滑行一小段距離后,殲—15穩穩地停在航空母艦上。完美著艦!

2012年11月23日,第一架殲—15艦載機成功著艦,第二架艦載機通場飛行,準備著艦 。 盧剛 攝

這是值得紀念的一天。因為從這一天起,中國戰斗機實現了從陸地向海洋的跨越,對我國航母形成戰力具有標志性意義,更宣告了中國人沒有艦載機的時代已成為過去。

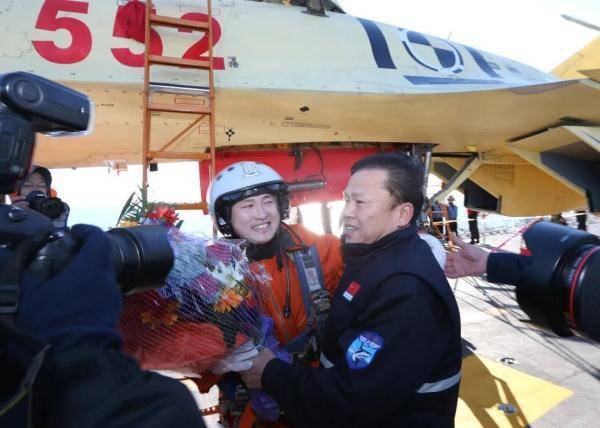

2012年11月23日,殲—15飛機首次成功著艦,飛機總設計師孫聰和首飛飛行員戴明盟相互擁抱祝賀 。 航空工業供圖

頗有意思的是,在殲—15成功著艦2個月前,西方媒體還在預測中國艦載機至少需要兩至三年才會成功。沒成想,僅僅兩個月后,“飛鯊”就以完美的“亮劍”姿態橫空出世。

此后,殲—15一路創造新成績,書寫新歷史——

2015年9月3日,殲—15飛過天安門接受檢閱,中國閱兵史上第一次有艦載機受閱梯隊;

殲—15參加建軍90周年閱兵。 航空工業供圖

2016年12月,殲—15隨遼寧艦航母編隊出第一島鏈,赴西太平洋海域開展遠海訓練;

殲-15在遼寧艦上。 盧剛攝

2017年1月2日,殲—15第一次伴隨遼寧艦抵達南海海域,實現在黃海、渤海、東海、南海四大海域起降演練;

2019年,殲—15飛機在中國某海域訓練。 盧剛攝

2018年9月,殲—15完成夜間起降,航母編隊體系作戰能力初步形成;

2019年3月,殲—15伙伴加油首次曝光;

殲—15進行伙伴加受油。 航空工業供圖

2020年7月,殲—15首秀夜間伙伴加油,部隊全天候作戰能力和實戰化訓練水平得到實際檢驗;

2020年11月,海軍首批生長模式培養的艦載機飛行員通過航母資質認證,實現了單批認證人數最多、認證周期最短的歷史性突破;

殲—15飛機在中國某海域列隊遼寧艦,盡顯大國重器風采。 盧剛攝

2021年,多架次殲—15密集出動,“大象漫步”氣勢如虹;

殲—15上演“大象漫步”。 航空工業供圖

2022年,海軍航空大學某基地,殲—15接連起飛開展比拼模擬,越來越多飛行員把目光瞄準未來海天戰場……

“飛鯊”齊飛。 航空工業供圖

三

在殲—15飛機研制中,以羅陽為代表的新一代航空人肩負起加速推進航空裝備現代化的歷史重任,他們以“航空報國、航空強國”的赤膽忠心為航空“利劍”塑魂。

令人痛惜的是,就在殲—15在遼寧艦完美上演“刀尖之舞”的勝利時刻,11月25日,殲—15飛機研制現場總指揮、中國航空工業集團沈飛公司董事長、總經理羅陽同志卻永遠地倒下了。

羅陽在遼寧艦上。 盧剛攝

從立項、設計到制造、首飛,他把全部的心血和智慧都奉獻給了黨和國家,為祖國航空事業的發展披肝瀝膽、鞠躬盡瘁,他用生命踐行了“航空報國、航空強國”的錚錚誓言。

羅陽談自己的航空強國理想。 航空工業提供

十年間,羅陽同志的優秀品質和可貴精神激勵著全體航空人接續奮斗。2013年以來,航空工業集團以“羅陽青年突擊隊”為載體,組織廣大青年在急難險重任務中學羅陽、做先鋒,目前已累計有37萬人次參與其中。

“羅陽青年突擊隊”在工作中。 航空工業供圖

“型號成功我成才”,殲—15不斷繪就壯美航跡,培育了更多新一代航空人才。時任殲—15總設計師的孫聰在2015年當選中國工程院院士;一大批骨干力量走向更為嚴峻的型號主戰場;一批年輕的設計員與殲—15一同“起飛”,駛向科技創新高峰……

航空工業沈陽所“羅陽青年突擊隊”授旗儀式。 航空工業供圖

如今,航空工業各型先進航空產品井噴式涌現,重大實驗設備達到世界先進水平,裝備體系供給能力穩步向前,進入與世界主要航空強國同場競技、同打擂臺的新階段。殲—20、運—20、直—20、殲—16、攻擊—11、無偵—7、運油—20等航空裝備相繼亮相并陸續裝備部隊,為捍衛國家主權、國防安全和國家民族發展利益構筑起堅強的鋼鐵長城。

以“20家族”為代表的一系列航空新裝備。 航空工業供圖

傳承羅陽同志優秀品質和可貴精神,建設航空強國的逐夢航跡仍在續寫,它會飛得更高、飛得更遠,它將勇闖大洋、敢打必勝,翱翔在更加遼闊的海天。

已有0人發表了評論