天水百里石窟走廊:麥積山石窟

天水百里石窟走廊

天水是絲綢之路西出長安的第一歷史重鎮,在中西方文化交流史上發揮著重要的作用。魏晉以來,隨著佛教東傳,天水境內渭河沿線自西向東逐漸形成了木梯寺、水簾洞、拉梢寺、華蓋寺、大像山、麥積山、仙人崖等32處石窟寺,其中全國重點文物保護單位5處,省級文物保護單位1處,縣級文物保護單位11處。這些石窟寺規模較大,分布集中,風格代有傳承且一脈相續,藝術之精湛,保存之完好,在全國均屬罕見。

麥積山石窟

麥積山因山形酷似農家麥垛而得名,其以險、奇、秀和獨特的佛教石窟文化而聞名于世,是古絲綢之路上的佛教圣地之一。1961年被國務院確定為國家重點文物保護單位,2014年6月,被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

麥積山雪景

秀麗的自然風光。麥積山石窟是中國諸多石窟寺廟中風景最為秀麗的一座。登上麥積山石窟“散花樓”俯瞰,方圓百里林海茫茫,滿目生碧,氣勢磅礴,如詩如畫,如將色彩繽紛的花瓣騰空撒下,隨著氣流繚繞而上,可出現“天女散花”般的迷人景象,使人頓生飄飄欲仙的感覺。每當夏秋之季,陰雨霏霏或雨后初晴,山嵐迷蒙,煙雨蒙蒙,麥積奇峰時隱時現,呈現出“麥積煙雨”的奇觀。清代詩人吳西川在《麥積煙雨》一詩中寫道“最宜秋雨后,兼愛暮時煙。”可見煙雨之撩人,那如仙如幻的美景使人為之陶醉。

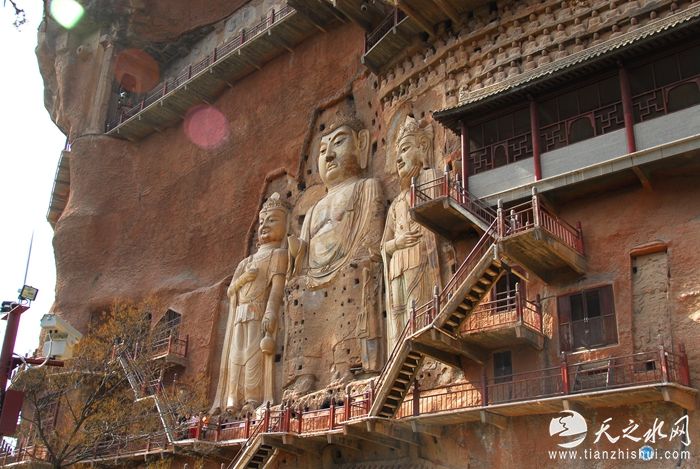

麥積山石窟東崖大佛

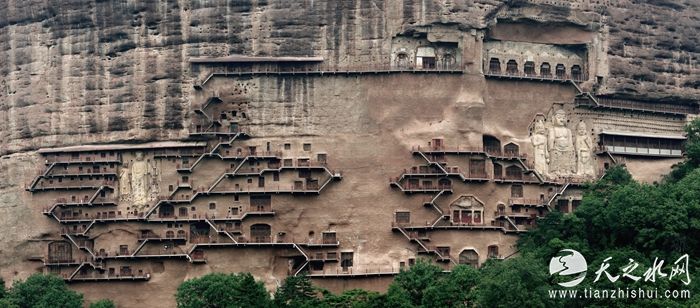

洞窟分布

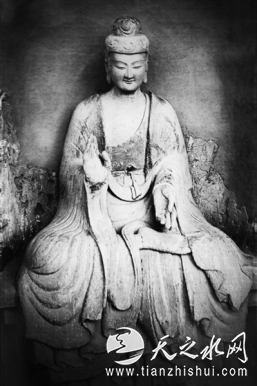

精湛的雕塑藝術。麥積山石窟與敦煌莫高窟、山西云岡石窟、河南龍門石窟并稱為我國四大石窟,而麥積山石窟以雕塑藝術獨樹一幟,歷史學家范文瀾曾譽麥積山為“陳列塑像的大展覽館”。麥積山石窟經后秦至清等10多個朝代的不斷開鑿、重修,現存的221個洞窟中,保存了各代泥塑、雕像10632尊,壁畫1000多平方米,北朝崖閣8座。這里的泥塑可分為高浮雕、圓塑、影塑、壁塑四種,大的高達16米,小的僅有10多厘米,不論是北朝的“秀骨清像”,還是隋唐的“豐滿圓潤”,都刻畫得栩栩如生,溫婉可親。其藝術手法具有深厚的民族傳統和民族意識,體現了中國藝術以形寫神、形神兼備的傳統手法,賦予作品強烈的世俗化傾向和濃厚的生活情趣。北朝時期(北魏、西魏、北周)的雕塑作品又堪稱精品中的精品,充分見證了外來佛教造像藝術的“化梵為夏”和“胡漢交融”的歷史進程。

麥積山44號窟主佛像

麥積山石窟4窟--薄肉塑伎月天

場面宏大的北朝經變和本生繪畫。相較于敦煌莫高窟,麥積山北魏末年至西魏初年的壁畫雖然數量不多,但其意義卻十分重大。如127窟現存的大場景涅槃變、維摩詰變、西方凈土變、睒子本生、舍身飼虎、七佛圖、地獄變等均不見于同時期的敦煌莫高窟,無論是構圖樣式、繪畫技法、題材內容、藝術風格等均體現出中原及南朝繪畫藝術對麥積山石窟的影響,體現出當時秦州與長安、關中、洛陽乃至南方地區的密切關系,這種大場景的經變和本生繪畫藝術樣式對敦煌莫高窟隋唐時期高度繁榮的經變繪畫藝術產生了深遠影響。同時,也是中國境內現存為數不多的北朝佛教大幅壁畫的實例,對于探討和研究中國北朝繪畫藝術的形成、發展和演變具有重要價值。

小沙彌

竊竊私語

嘆為觀止的窟龕開鑿與營建技術。麥積山石窟的窟龕開鑿于距地高10-80余米、面積約9000余平方米的崖壁上,棧道縱橫交錯,多達14層。宋代祝穆在《方輿勝覽》中稱其遠觀“密如蜂房”,北周文學家庾信在他的《散花樓賦》中描繪第4窟營建過程中,更是不吝溢美之詞。縱觀中國各地石窟寺,沒有如此險峻、令人望而生畏的崖壁棧道建筑,可以說是古代秦州人民的偉大壯舉。

已有0人發表了評論