開 欄 心 語(yǔ)

古人云:文者,貫道之器也。

當(dāng)代中國(guó),江山壯麗,人民豪邁,前程遠(yuǎn)大。學(xué)思踐悟習(xí)總書記在中國(guó)文聯(lián)十一大、中國(guó)作協(xié)十大開幕式上的重要講話,站在時(shí)代為文藝繁榮發(fā)展提供的廣闊舞臺(tái)中央,感受中國(guó)文藝蓬勃發(fā)展的新氣象,不鼓蕩鑄就中華文化新輝煌的凌云壯志者,才為誰(shuí)寄?

“建強(qiáng)副中心”的天水,正昂揚(yáng)闊步“走出新路子”!站在伏羲始祖文化傳承創(chuàng)新區(qū)建設(shè)宏偉藍(lán)圖前,不究博大精深的中華文明之源,不思中華傳統(tǒng)優(yōu)秀文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展,不講伏羲畫卦和天水發(fā)展故事,不創(chuàng)精品力作,不推名家新人,情何以堪?

文藝創(chuàng)作是艱辛的創(chuàng)造性工作。推人才、出精品是文聯(lián)永恒的職責(zé)。天水市文聯(lián)牢記初心使命,心懷對(duì)藝術(shù)的敬畏之心,對(duì)專業(yè)的赤誠(chéng)之心,緊扣“做人的工作”這一任務(wù),聚焦創(chuàng)作生產(chǎn)優(yōu)秀作品這一中心環(huán)節(jié),謀劃實(shí)施文藝人才培育推優(yōu)工程。

在外天水籍藝術(shù)名家秦嶺

秦 嶺

男,甘肅天水秦州區(qū)人,居天津,一級(jí)作家,曾任中國(guó)報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)理事、天津作家協(xié)會(huì)主席團(tuán)成員、天津炎黃文化研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、和平區(qū)文聯(lián)主席以及天津工業(yè)大學(xué)等多所院校碩士生導(dǎo)師、客座教授等。系天津市宣傳文化系統(tǒng)“五個(gè)一批”優(yōu)秀人才,被中國(guó)文聯(lián)授于“全國(guó)文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀個(gè)人”稱號(hào)。

在國(guó)內(nèi)外出版長(zhǎng)篇小說、小說集、電影劇本《皇糧鐘》《借命時(shí)代的家鄉(xiāng)》《透明的廢墟》《不娶你娶誰(shuí)》《幻想癥》《相思樹》《宿命的行走》《天上的后窗口》(加拿大)《高高的元古堆》(英國(guó))等20多部。小說發(fā)表于《人民文學(xué)》《當(dāng)代》《鐘山》《中國(guó)作家》《芙蓉》等數(shù)十種期刊。大量報(bào)告文學(xué)、散文在《求是》《人民日?qǐng)?bào)》《光明日?qǐng)?bào)》《大家》《散文》等報(bào)刊發(fā)表。小說曾5次登上中國(guó)小說排行榜,6部小說納入《中國(guó)鄉(xiāng)土小說大系》(1977—2012)或《中國(guó)當(dāng)代文學(xué)經(jīng)典必讀》,作品集12次入選全國(guó)各類“好書榜”,小說和散文90多次入選全國(guó)各類選本。“中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代作家研究資料叢書”納入《秦嶺研究資料》。曾獲《小說月報(bào)》13(原創(chuàng))、16屆百花文學(xué)獎(jiǎng)、梁斌文學(xué)獎(jiǎng)等十余種。根據(jù)“皇糧”系列小說改編的評(píng)劇、晉劇、影視等多種劇目獲中宣部“五個(gè)一工程獎(jiǎng)”、文化部特別獎(jiǎng)等。有20多篇散文納入大學(xué)、中學(xué)各類考試閱讀試題或范文讀本。

秦嶺散文

觀海廬(外一篇)

高高的觀海廬,如今以獨(dú)立書齋的名義,隆起了我日子的半壁河山。

樓下的海河,當(dāng)然和大海骨頭連著筋的,據(jù)說幾十年前海河尚具通航功能時(shí),層層海浪沿海河西進(jìn),上游的楊柳青人用鐮刀即可收割魚蝦。萬(wàn)千游輪從觀海廬附近起錨,在下游的塘沽那里一個(gè)轉(zhuǎn)身,十天半月就可抵達(dá)日本、新加坡或舊金山。“結(jié)廬在人境”,觀海廬也算鬧中取靜,但古人未必只說給我聽的,因?yàn)榇藦]非彼廬,我也只是個(gè)我。

自幼,無端地向往城堡的神秘性,如今它果然成為觀海廬所在高樓的名號(hào)。城堡圓體,尖頂,凸顯了原奧匈帝國(guó)租界區(qū)哥特式建筑文化元素。那歲月如歌的模樣,仿佛正經(jīng)歷一場(chǎng)中西合璧的百年透雨,而一腳跨進(jìn)觀海廬,時(shí)光和心情一起雨過天晴。憑窗,輕挽絲簾,便掀開了中國(guó)近代史的扉頁(yè),海河的波光可謂字字珠璣,寫滿了對(duì)岸津門故里和原九國(guó)租界區(qū)的低吟淺唱。也是巧了,城堡左側(cè)是當(dāng)年袁世凱、馮國(guó)璋的宅邸,右側(cè)是李叔同的舊居,后側(cè)是梁?jiǎn)⒊娘嫳遥胺降脑瓓W匈帝國(guó)領(lǐng)事館,總讓我想到當(dāng)年巴伐利亞的女兒茜茜公主。只是,與這樣的鄰居前后左右為伴,我讀書的滋味除了莫可名狀的溫馨與自嘲,也難免多了幾分悲壯和茫然。徜徉海河畔,回眸觀海廬,有時(shí)就想:當(dāng)年這里的主人,是否也是另一個(gè)我呢?

日子,像是編入程序了的。下班,進(jìn)城堡,登觀海廬,至晚,這才挎上帆布小包,一路步行回家,而白天發(fā)酵的萬(wàn)般思緒,悉數(shù)在月色中散去。

十年前,是文學(xué)評(píng)論家王彬先生為書齋取了觀海廬這個(gè)雅號(hào),書法家郭景興前輩題寫了蒼勁有力的匾名。時(shí)過經(jīng)年,我未能制匾懸門,倒不是因?yàn)檫@樣的雅號(hào)來得突然,而是叩問自己太多。縱然觀海,究竟何為?某次,王彬先生曰:“為何不懸匾于門?”我只好說:“這個(gè)問題太古老,我輩不知如何作答啊!”

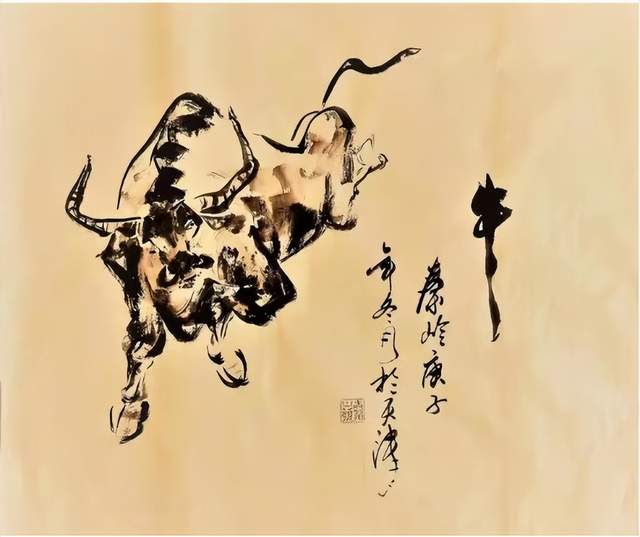

《漢書》云:“余二十畝,以為廬舍。”其實(shí)只有八十多平方米的觀海廬更像一個(gè)雅居,廳、臥、廚、廁一應(yīng)俱全。它和我家中書房的區(qū)別是:后者只用來讀書、藏書,前者主要用來寫作和會(huì)客。書齋是需要書的,但有資格進(jìn)入觀海廬的書只有兩類,一類是我自己出版、發(fā)表的圖書和報(bào)刊,另一類是各界藝術(shù)家的贈(zèng)書和每天不得不翻一翻的圖書。我喜好書畫,但在觀海廬,只懸掛自己的涂鴉之作,婉拒方家墨寶登堂。一進(jìn)門,迎面屏風(fēng)上懸掛的便是我自己創(chuàng)作的國(guó)畫《馬》。這幅畫作,當(dāng)年中國(guó)作協(xié)曾印制成賀年卡,分享萬(wàn)千人家。

這是新媒體時(shí)代,但我并沒有在觀海廬安裝寬帶,也沒有給電視機(jī)配設(shè)機(jī)頂盒。縱然也算“談笑有鴻儒,往來無白丁”,但茶幾上的那塊小牌子雷打不動(dòng),上書:來客超過五分鐘者,請(qǐng)主動(dòng)告辭。

有學(xué)者來訪,憑窗遠(yuǎn)眺,突然感嘆:“在水一方啊!”

一句話,讓我心中怦然一動(dòng)。學(xué)者回眸墻上的掛鐘,拱手告辭。我欲挽留,學(xué)者決然步出觀海廬。我只好送其出城堡,獨(dú)返,還未落座,又聞敲門聲,卻是學(xué)者復(fù)來,開口稱:“下一個(gè)五分鐘,開始了。”

常常一個(gè)人把自己關(guān)在這里,要說純粹為了寫作,難免心虛。有時(shí)候,只是為了自做自品幾碗老家的漿水面、洋芋燴豆腐、馓飯啥的。幸而太太、兒子對(duì)我老家的吃食興致不大,倒樂得我獨(dú)自把鍋碗瓢盆弄得山呼海嘯,西部的山、東部的海,讓我一鍋燴成了三不像,但吃嘛嘛香。也有時(shí),沙發(fā)上一躺,在萬(wàn)里無云的寂寞中半醒半睡,閑置的時(shí)光在煙頭上明明滅滅,伴我夢(mèng)游八方。那一刻,感覺身處某個(gè)靠近大自然的郊外,或者,一片異國(guó)他鄉(xiāng)迷人的曠野。盡管觀海廬并非“苔痕上階綠,草色入簾青”,但書案對(duì)面影視墻下長(zhǎng)長(zhǎng)的臺(tái)面上,散散亂亂地?cái)[滿了石頭、貝殼、羽毛、秸稈、樹枝以及壁虎、蝴蝶標(biāo)本啥的,它們貌不驚人,卻各有來路,多從旅途中信手撿得。比如那些大如拳頭、小如杏子的石頭,停泊著我在澳門、布魯塞爾、內(nèi)蒙古、甘肅、云南等地的某條小河邊、山坡上或高山之巔的遙遠(yuǎn)記憶。因?yàn)閷?shí)在太普通,它們千年萬(wàn)年素不相識(shí),千里萬(wàn)里不曾一見,如今,它們可以在觀海廬耳鬢廝磨了。偶爾,我把目光從書本中收回,不忘和它們相視一笑,那笑,似乎莫名其妙,實(shí)則有名其妙。

有人想帶走一枚羽毛。我冷臉曰:“不可以。”

“假如我把造訪當(dāng)成一次旅行,在觀海廬信手撿一枚呢?”

“那你得拿得起,放得下。”

有時(shí)倦怠來襲,我輕輕在文尾落上“某年某月某日于天津觀海廬”,便會(huì)捧起那兩個(gè)大海螺,一左一右捂在耳邊,登時(shí),海嘯般的“嗡嗡”聲會(huì)漫上心頭,觀海廬便是天涯海角了。不由想起當(dāng)年鼓浪嶼那位漁家老婆婆說過的話:“帶走它,大海就是你的。”如今,這對(duì)海螺已伴我十年。海螺還是海螺,而我,鬢角多了一抹風(fēng)霜。

也曾想,假如在觀海廬遍植點(diǎn)、橫、豎、撇、捺般的青青芳草,一定也會(huì)山花爛漫的吧。

陶淵明云:“吾亦愛吾廬。”翻譯過來,也算我說的了。

澎湖灣的外婆

外婆一定是在澎湖灣的,這樣的錯(cuò)覺像真理一樣,讓我無由不信。

無論我身處何方,對(duì)外婆的懷念恍如“坐在門前的矮墻上”,而且“一遍遍懷想”,眼前也不是老家天水的黃土高坡,而是“晚風(fēng)輕拂澎湖灣,白浪逐沙灘”。

年少時(shí)剛剛學(xué)唱《外婆的澎湖灣》,我的外婆卻離開了人間,那時(shí)的我虛頭巴腦地酷愛藝術(shù),可找遍所有關(guān)于外婆題材的表達(dá),發(fā)現(xiàn)唯有《外婆的澎湖灣》才能抵達(dá)我的內(nèi)心:“那是外婆拄著杖,將我手輕輕挽,踩著薄暮走向余暉暖暖的澎湖灣……”也曾暗自算過,幽居大陸腹地的天水與鑲嵌在臺(tái)灣海峽的澎湖灣,直線距離至少在四千里以上,真是八竿子打不著的,而外婆生活半徑的極限,也只是到過一次西安。澎湖灣到底算什么灣,外婆一定沒有任何概念。一支歌,就這樣以地老天荒般的力量和旋律,成為外婆的天堂。

也是巧了,外婆家的村子叫灣子,冥冥中與澎湖灣共享一個(gè)“灣”字。小村只是在三十甸子和四十里鋪之間的拐彎處安營(yíng)扎寨,于是叫灣子了。一條沙土路由東向西穿村而過,埂子西頭是大片的蘆葦蕩,村東的埝渠上有兩臺(tái)古老的水磨,北邊是一條不知從哪里流過來的耤河。那是我兒時(shí)見過的最大的河,雷雨季節(jié),它玩命地沖開堤壩朝兩岸的莊稼施暴,一到冬季,便累得像一根遺失在亂石和淺灘上的瘦韁繩,只是結(jié)冰時(shí),那蜿蜿蜒蜒的晶亮,如大地睜開的明眸,與天上的銀河比對(duì)光芒。

那便是外婆的世界了,也是我曾經(jīng)的世界。

當(dāng)時(shí)的外婆尚未到“拄著杖”的年歲,卻常常“將我手輕輕挽”,往往是去埝渠洗衣裳,或者去自留地摘茄子,再或者,磨面,“直到夜色吞沒我倆在回家的路上”。她一路講給我的神奇故事,往往從“好早以前,后頭莊里”開始。后頭莊里是外婆的娘家,那里“有我許多的童年幻想”。

外婆其實(shí)是大家閨秀,卻遵“女子無才便是德”的家訓(xùn),大字不識(shí)一個(gè)。從上世紀(jì)40年代到60年代末,外婆一口氣給我生了七舅兩姨,還有我的母親。我索性把眾舅們歸了類,四舅以上統(tǒng)稱大舅舅,四舅以下統(tǒng)稱小舅舅,其中七舅年齡小于我,便甘拜下風(fēng)喊我哥。和小舅們?nèi)秦埗饭访獠涣说模漂偭耍揖捅乘粦?zhàn),喊著外婆的名字大罵。唯有那時(shí),外婆才決然變臉,揪著我的耳朵吼:“我的名字是給你取的?你給我滾!”

可我憤然回家不到三天,就夢(mèng)到外婆了,還會(huì)夢(mèng)到沙土路上奔跑的大卡車,夢(mèng)到和小舅們?nèi)ヂc河玩水,還有四舅的藏書、大舅的板胡、二舅哼唱的“藍(lán)藍(lán)的天上白云飄,白云下面馬兒跑”什么的。而外婆也會(huì)把話捎來:“還是來吧!”來是來了,但是和小舅們的熱乎不過三頓飯,又斗得雞飛狗叫。

外婆便叮囑四舅:“給小孽障一本閑書,安穩(wěn)一下,免得上房揭瓦。”

外婆看透了我的小脾性。有書在手,縱有炮火連天,我也無動(dòng)于衷,但我偶爾也會(huì)“噗嗤”一笑,有時(shí)為書中的趣聞,有時(shí)為小舅們兩敗俱傷的嚎哭而幸災(zāi)樂禍。“噗嗤”之后,我照樣回歸于沉靜。

外婆就嘆:“這娃見了書就乖得不成樣子,也不曉得是誰(shuí)轉(zhuǎn)世的。”

二十多年前我遠(yuǎn)赴天津工作,便很少有機(jī)會(huì)再去灣子,但造訪臺(tái)灣的機(jī)會(huì)卻頻頻增多。每次從臺(tái)北奔高雄,大巴都要沿臺(tái)灣海峽南下,途經(jīng)嘉義,對(duì)岸就是澎湖列島了,但見幾十個(gè)小島影影綽綽,煙波浩渺。

臺(tái)灣朋友告訴我:“我發(fā)現(xiàn)兄的目光定神了,如果不出海,澎湖灣的真容是看不清的。”

我答非所問:“我的外婆已經(jīng)去世三十多年了。”

“不!兄的外婆在澎湖灣呢。”

我輕輕握緊了臺(tái)灣朋友的手,一時(shí)淚眼迷蒙。再眺澎湖灣,外婆分明在著的,她在椰林里,在沙灘上,而那位老船長(zhǎng),該是我的外公嗎?

我輕輕唱起了《外婆的澎湖灣》,全車人的目光齊刷刷投向窗外,并卷入了大合唱。人人都有自己的外婆,可我的外婆就是我的外婆,不是別人的。目光穿過臺(tái)灣海峽,便是大陸,便是隴原,便是灣子了。恍惚間,灣子的白楊林變成了椰林,地埂變成了海浪,雞冠花變成了仙人掌,似聞外婆的聲音傳來:“免得上房揭瓦。”

倘若外婆在世,老人家該“拄著杖”了,可我連給她送一根杖的機(jī)會(huì)都沒有。

“下次來臺(tái),我一定領(lǐng)兄去澎湖灣看看。”臺(tái)灣朋友說。

我哪敢應(yīng)允,怕只怕找遍澎湖灣,卻還是那支歌。

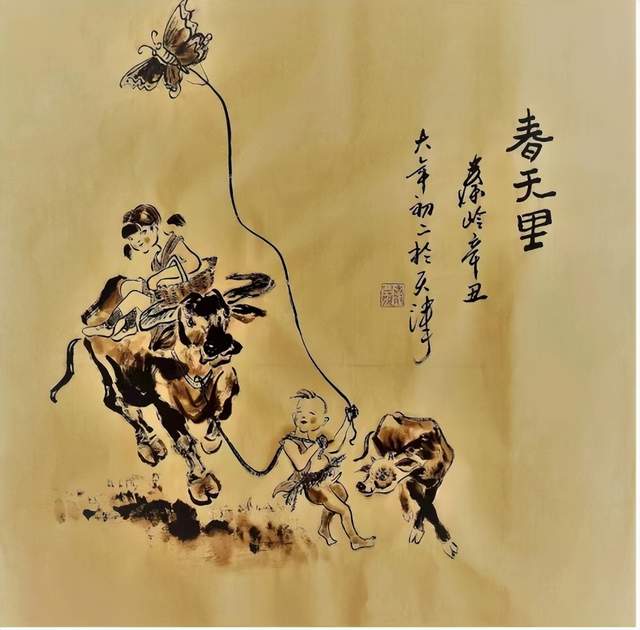

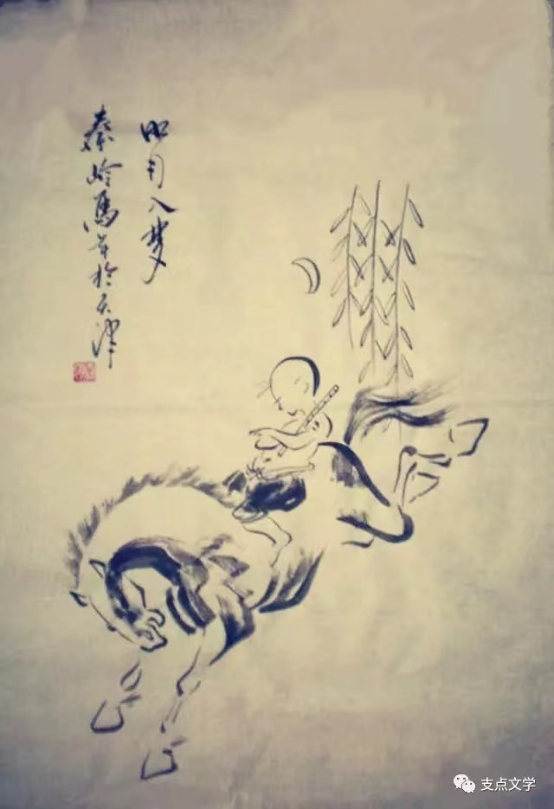

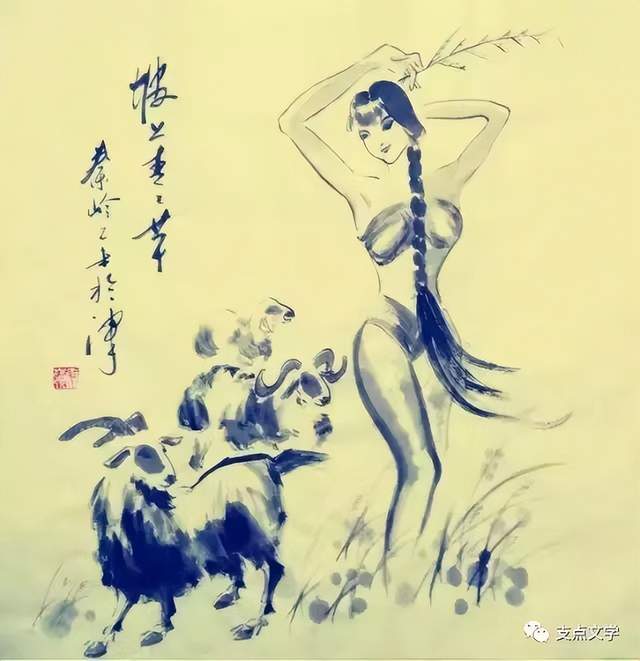

秦嶺美術(shù)作品賞析

已有0人發(fā)表了評(píng)論