《陳寅恪的最后20年》《金庸作品集》《錦灰堆》《明式家具研究》《自珍集》《傅山的世界》……這些膾炙人口的精品名作均是通過寧成春的裝幀設計從作者、出版社傳遞到讀者手中。作為三聯書店獨立建制后的第一任美編室主任,寧成春的書籍設計奠定了三聯書店獨特的簡勁、樸素、莊重、富有人文氣息的裝幀風格。在從事出版的六十余年時間里,他秉承誠心正義、服務讀者的信念,歷經鉛印時代到現代印刷的變革,總共設計了一千五百多種圖書。如何設計一本書?在新書《一個人的書籍設計史》中,寧成春用漫長的職業經歷給出了自己的回答。

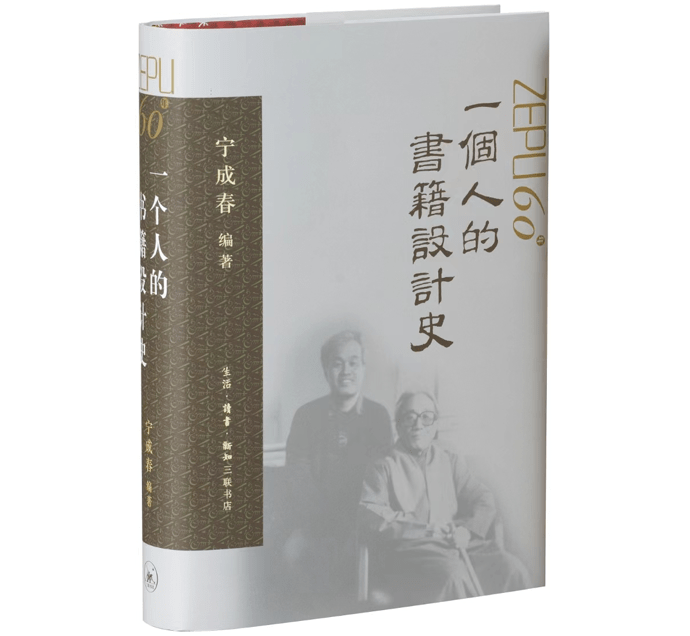

《一個人的書籍設計史》

寧成春 著

生活·讀書·新知三聯書店

設計師就要忘掉自我

文|寧成春

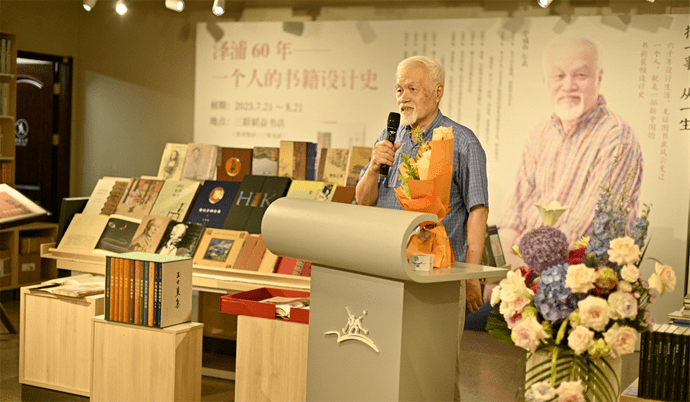

我在出版社工作了三十七年,2002年退休,從“美術館東街”退到“潘家園”,有個小小的工作室,繼續設計圖書,繼續跟印刷廠打交道,后來因為身體狀況關閉了工作室,但還是陸續有朋友請我來做設計,一直沒有中斷,做到今年已經八十歲了,可以說與出版打了一輩子交道。這個過程中,我交到了很多印制工藝技師朋友。沒有他們高水平的發揮,我將一事無成。

我比較喜歡自然的、民間的、人文的東西。現在的設計存在著兩個比較重要的問題:一是設計師對傳統文化的學習和認知不夠;二是作品脫離群眾和生活。以前的設計都是密切地與生活聯系在一起的,比如宋代磁州窯的瓷器,很自然。美不是強加上去的一種理念、一個意識形態,美是按照自然法則創造出來的。在強調個人以后,就會過度地重視設計師自己,而忽視設計對象和廣大受眾。

在做一本書的設計時,一定要想想心中是否有讀者,想象一下讀者拿起這本書后是怎樣的感覺。而且做設計時的心態也特別重要。先輩們只是去想如何把產品做得健康、實用、結實,圖案也是師傅教給徒弟幾代人傳承下來的,徒弟天天都在畫,生活中有了感受,心中就有這個圖案,不是用意識去做,而是無意識做出來的,所以很自然。

日本資深設計家、教育家臼田捷治看過第八屆全國書籍設計藝術展覽后,在講演中溫和地說了這樣一段話:“一位作者經歷幾年、十幾年,甚至幾十年的努力寫成一本書,作為設計師在設計這本書的過程,不可以把自己的東西夾在里面,否則是對文本作者的極大不尊重。”他批評的,是書籍設計中“過度設計”“表現自我”的傾向,應該引起當下裝幀設計界的極大關注,反思、總結我們所遵循的方向,倡導新穎、簡樸、平實、忘我的作風。

書籍設計中,應該淡化設計師個人的風格,強調書本身的個性。不同的書有不同的形態,不同內容的書有不同的處理手段,一定要多樣化,不要強調共性,設計家和畫家還不一樣。當然真要做到并不容易。觀念、手段都是為這本書的個性服務的,過去我們的共性太多,個性的東西太少,今后應該強化個性,每個人的東西有每個人的面貌,但設計的每一本書應該有不同個性。我們每做一個設計都是一次試驗,會有各種反應,你可以聽聽,但自己心中一定要有數,不要怕別人說什么。你的合理性并不是隨便想出來的。

真正的書籍裝幀設計師應該要了解文本內容,與作者、責任編輯密切溝通,吃透文本精神,然后運用形象可感的設計語言,表達對文本的感受和情緒。這樣設計出來的東西就比較自然,也是一個整體,容易讓讀者產生共鳴。雖然文字給人帶來的感受是多種多樣的,但是在大的方向上應該是一致的。設計師是用情感的設計打動讀者。然而,現在有些書裝設計師總愛借著設計的平臺來張揚自己,離開文本來表現自我,吸引人的眼球和尋找賣點,甚至整個設計行業都是這樣。這當然與目前的社會形態有一定的關系,大家搞不清楚為什么要設計。年輕人更是很少去研究我們的傳統文化,對傳統文化認識不夠,做出的設計大多是照搬外國設計的一些形式。孤立地學習外國設計是不行的,做設計不能只看表面的形式,應該學會用一定的形式來表達情感。

我喜歡去東大橋圖書進出口公司買畫冊,到潘家園買二手書,買國外的書。我看國外的設計,比較喜歡研究它為什么要這么做,與整體藝術思潮、大環境有什么關系,然后結合自己的感受、經歷,結合文本內容,把學習悟到的東西創造出來,這樣越做越有意思。社會總是在向前走的,英國工業革命使莫里斯開拓了19世紀書籍設計的新時代,德國包豪斯構成主義設計理念可以說影響了20世紀全球的設計。

我國現代書籍設計也是沿著世界發展軌跡朝前走。目前我國許多方面的硬件紛紛到位,1995年開始,北京有了第一家雅迪爾電腦排版公司,此后電腦印制技術發展日新月異,鉛印、膠印這些傳統技術逐漸遠離了人們的視線。但我們的設計觀念,尤其是書籍的整體設計理念方面與新觀念、新理念還有相當距離。如果觀念不能更新,設計就跟不上去。

現在紙張的選擇、材料的運用、印制的工藝,遠比從前要豐富了,但迷亂多彩的物質的大環境,或許也使人拋去了些許原初的本質和激情。紛繁的紙張種類,桌面系統懸幻的窗口,無意間增生了我們的“奢華病”和“電腦病”,一些木頭、黃銅做成的書,一些用電腦特技做金屬字的電腦味十足的設計,淹沒了設計本身。在富足的前提下,無所適從是否會麻木我們的邏輯思維,懶惰我們的創造力,這都是我們應清醒地去認識的。我們要選擇利用今天我們所擁有的一切,使富裕的供給不被浪費,大材不被小用,創造出應有的時代產物。

網絡時代無疑給人們提供了很大的方便,但同時在書籍方面也提出了一些問題。網絡時代到來,文字的閱讀功能在網絡上已經可以達成,所以紙質書的出版受到很大的影響,一些像資料一樣的書籍就沒了生存的空間,找資料上網去查即可。注重形式的書是網絡時代的產物。書的內容要精、形式要精,要成為藝術品值得收藏。出那么多粗制濫造、馬上就成為廢品的書沒有任何意義。出版社必須要出版一些有個性、有品質、能收藏的書,否則就沒有存在的價值,而書的裝幀恰恰是網絡閱讀物不可替代的一個部分。

“張揚書籍的中國精神”,同樣是擺在設計師面前極為重要的永久課題,需要我們認真地一點一滴地做起。現在老祖宗的東西已丟了不少。反過來,國外很多頂級設計師汲取了中國的營養,經常能見到中國傳統設計要素的痕跡。他們都非常注意怎么去深入生活,怎么去挖掘傳統。很多時候,個人的才華比不上自然,比不上傳統,比不上生活本身。每個人僅僅是生活在歷史長河中的一小段,我們只有把幾千年的傳統文化借鑒過來才行,借用他力,才更有可能做出好的設計。

傳統文化中有太多東西是需要繼承的。比如圖案的整理工作就非常重要,我們應該去研究和整理幾千年來隨著社會變化所延續下來的圖案。通過現代人的整理,傳統的圖案一定會有現代的味道,這本身就是將傳統文化往現代化推進。可是現在很多學校都沒有這樣的意識,都是隨手拿來就用,沒有研究它產生的背景,沒有關注意義的延續性,更多是在復制照搬,出現很多突兀的與之前沒有任何關系的符號。對照傳統文化所擁有的東西,我們會發現有很多“斷層”,這反映的是文化的貧弱。不過我認為這只是暫時的,因為還是有很多默默認真做事的人。期待著更多同仁關注、整理、研究裝幀史,在與西方、日本的比較研究過程中,總結出我們的審美特質,延續傳統文化的發展方向,發揚書籍設計的中國精神。

(本文節選自《一個人的書籍設計史》)

已有0人發表了評論